Anatole France : " Voyant ses contemporains ignorants, injurieux et médiocres, il n’y trouvait point de raison d’espérer que leur postérité devînt tout à coup savante, équitable et sûre. "

L'abbé Jérôme Coignard.

Que cette complainte sur le thème du déclin soit ancienne, remontant au moins au XIXe siècle, avec Ernest Renan (La Réforme intellectuelle et morale de la France), ne la réfute pas ; ces phénomènes culturels sont lents, à géométrie et géographie variables, et complexes. Récusée par des journalistes superficiels, elle est cependant reprise par beaucoup de professeurs dont les analyses convergent ; Adrien Barrot : " Il est évident que le niveau baisse. Il faut ne pas avoir mis les pieds depuis trente ans dans un collège ou dans un lycée, et même dans un " bon " collège ou dans un " bon " lycée, il faut être resté confiné aux seules statistiques de son laboratoire de recherche, il faut avoir troqué cette amorce de raison qu'est le simple bon sens pour une intelligence artificielle, pour affirmer et prétendre démontrer le contraire. Bien sûr que le niveau baisse. " L'Enseignement mis à mort, Paris : E.J.L., 2000, collection Librio.

Voir en commentaires l'entretien d'Olivier Rey dans Le Figaro du 9 mai 2022.

Un des critères du déclin du savoir dans la société est

la baisse de niveau scolaire. Cette baisse était ressentie par 71 % des jeunes profs, selon le sondage SNES-SOFRES de mars 2001. Le nombre croissant de lycéens (généraux, professionnels et techniciens) et de bacheliers ne peut être à lui seul un argument en faveur d'une élévation de niveau de connaissances ; encore faudrait-il faire le bilan de ce que l'on comprend, de ce que l'apprend, et de ce que l'on en retient comme savoir et comme savoir-faire. " Contrairement aux idées reçues, ils calculent aussi bien qu'il y a vingt ans, d'autant plus que la population des élèves concernés par le collège aujourd'hui est beaucoup plus large qu'alors. " (Barrier et Robin, 1985). Ce d'autant plus illogique évoque irrésistiblement le boulanger d'une des questions d'une échelle d'intelligence (la N.E.M.I.), commerçant qui « perd sur chaque petit pain, mais se rattrape sur la quantité »...

Il y aurait eu, entre 1964 et 1982, " progrès en algèbre, sauf les inéquations ; recul en géométrie ; stagnation en arithmétique et statistiques ". Les données "n'autorisent pas une conclusion défavorable quand au niveau des élèves actuels par rapport à ceux de 1964"; mais elles ne permettent pas davantage la conclusion favorable que le sociologue Roger Girod en avait tiré : " leur score moyen s'est légèrement amélioré ". Deux autres études donnent une idée plus précise de la situation. D'abord le rapport Chervel, qui compare des dictées de 1873 à celles de 1987 ; on y lit, page 161: " Presque la moitié de l'effectif du XIXe siècle commet moins de cinq fautes, alors que pour le XXe siècle, c'est seulement le tiers de l'échantillon qui obtient ce résultat ".

L'échantillon de 1987 fut soigneusement déterminé de façon à pouvoir être comparé à celui de 1873 ; mais les auteurs avaient cependant "redressé", à la fois les scores de 1873 et ceux de 1987 pour aboutir, tout à fait à la Bourdieu [Voir Philippe Bénéton, Le Fléau du bien, Paris : R. Laffont, 1983, pages 48-55, la " méthode Bourdieu "], à la conclusion souhaitée : " le niveau actuel en orthographe est donc incontestablement supérieur " (Rapport, page 164), affirmation figurant dans le dernier chapitre, plus sobrement intitulé " CONCLUSION. Comparaison du niveau en orthographe entre 1873-1877 et 1986-1987 ".

Cette retenue ne se trouve plus dans La Dictée, ouvrage destiné au grand public, où le chapitre VI est intitulé : " Supériorité des élèves de 1987 ". On y lit cependant " victoire aux points du corpus du XIXe siècle sur celui du XXe siècle " (La Dictée, page 182) ; comprenne qui pourra ...

Le graphique de la page 163 du Rapport montre qu'en 1873, plus d'élèves (par rapport à 1987) font moins de fautes (donc qu'il y avait en 1873 davantage de bons), et qu'en 1987, davantage d'élèves (par rapport à 1873) font plus de fautes (donc qu'il y a en 1987 davantage de mauvais).

Pages 14-15 de La Dictée, on lit encore ceci : " Il importe peu, aujourd'hui, que le niveau général en latin ait (probablement) baissé puisque dans le même temps le niveau général en mathématiques n'a cessé de s'élever. "

Dans La Dictée, page 260, figurait déjà cette fine remarque : " le niveau des classes de sixième [n'est] plus ce qu'il était il y a trente ans. "... Dans cette question d'évaluation d'un niveau, il faudrait pouvoir prendre en considération les connaissances structurées réellement acquises par les élèves, qui sont autres choses que des informations ou de simples recettes (en maths: "on fait delta" ou "on fait la dérivée", et encore, quand l’énoncé n’en supprime pas l’initiative …) et, en ce qui concerne l'examen du bac, les formes nouvelles des épreuves (QCM). On n’a donc pas amené 80 % de chaque classe d'âge au niveau du bac (objectif à dix ans de l'article 3 de la loi 89-486 du 10 juillet 1989, dite « loi Jospin ») mais seulement le bac (et l'accès à l'Université) au niveau du « fameux magma des 80 % de bacheliers », (Christian Combaz, Égaux et nigauds, janvier 2001).

Le Monde admit que

" Le constat d'une dégradation du niveau des élèves au cours des vingt dernières années est réel. L'étude sur laquelle s'est appuyé le ministère date de décembre 2008, restée jusqu'ici inédite. Elle repose sur une dictée, que son service statistique a proposée à des élèves de CM2 en 1987, puis en 2007. Il en ressort que le nombre d'erreurs a augmenté en moyenne de 10,7 à 14,7. La proportion d'élèves faisant plus de quinze fautes atteint 46 % en 2007, contre 26 % vingt ans plus tôt. Dans une précédente étude comparable, qui date de 2007, deux professeures en sciences du langage, Danièle Cogis et Danièle Manesse, tiraient les mêmes conclusions. Selon leur étude, les élèves de 2005 accusaient un retard d'environ deux niveaux scolaires par rapport à ceux de 1987. Autrement dit, un élève de 5e en 2005 faisait le même nombre d'erreurs qu'un élève de CM2 vingt ans plus tôt... " (lemonde.fr, 3 mai 2012)La baisse du niveau moyen d'études est occidentale et pas seulement française ; elle est confirmée par l'évolution des programmes du secondaire vers la simplification et par la quasi-disparition des démonstrations dans le cours de maths, cours lui-même mis en forme dogmatique et déjà réduit au minimum avant même les propos légers de Claude Allègre sur une supposée dévaluation des mathématiques.

Le physicien Georges Lochak répondit par avance à Claude Allègre : « Croire que les calculs sur ordinateurs remplaceront les mathématiques (dont ils ne font, en réalité, qu'exprimer les rudiments) est d'une grande candeur ». (" Platon est-il mort? ", Quadrature, n° 28, avril-juin 1997, pages 25-27).

Cet ancien ministre de l’Éducation était incertain de l’utilité de cours de philosophie pédagogique :

« Je ne pense pas que les cours de philosophie pédagogique soient la première des priorités. En revanche, dispenser des cours sur les solutions à apporter aux problèmes de la drogue et de la violence, sur la façon de se comporter dans un certain nombre de quartiers difficiles, sur les progrès de la cognition et les usages des nouvelles technologies, sur la manière d'enseigner la morale civique, tout cela me paraît beaucoup plus important que des élucubrations abstraites sur la pédagogie abstraite. » Sénat, séance du 30 novembre 1998.

Les programmes officiels de mathématiques indiquent désormais que la plupart des résultats doivent être admis ; ajoutons-y la détérioration des méthodes de travail des lycéens et étudiants. Notamment, en France au moins, le morcellement du " contrôle continu ", des DST, "devoirs sur table" - comme si chez eux les élèves travaillaient dans leur lit ... - et des partiels et autres bacs blancs qui remplacent les anciennes compositions trimestrielles et les examens traditionnels. Que les élèves soient un peu stressés par ces compositions trimestrielles n'était pas si mauvais.

Le contrôle continu a deux inconvénients majeurs : 1) morceler le programme en petites tranches, peu ou pas étudiées, vite révisées et ... vite oubliées, et 2) associer en permanence la fonction d'enseignement et la fonction de contrôle, alors que l'idéal serait que ces deux fonctions soient dissociées.

Le travail du professeur, c'est : exposer, expliquer, éventuellement contrôler. S'il maîtrise son savoir disciplinaire, la préparation des cours consistera en l'établissement d'une progression ordonnée dans la présentation des éléments du programme.

Celui de l'élève : étudier, comprendre, apprendre, savoir et retenir. Or la dégradation intellectuelle (et morale car souvent associée à diverses formes de fraude) des méthodes fait qu'aujourd'hui :

a) On apprend, plus que l'on ne prend le temps d’étudier ;

b) On révise encore plus que l'on n'apprend ;

c) On révise les exercices, les sujets qui ont des chances de sortir ..., plus que l'on ne révise les exposés des professeurs ou le contenu des manuels, « le cours » de jadis (non appris …)

Tout ceci traduit un désintérêt pour les études proprement dites qui sont souvent considérées uniquement sous l'angle utilitaire du diplôme et de l'emploi, bref de l'intérêt économique. D’où l’étonnement des étudiants en première année d’économie, lorsqu’ils apprennent que l’Éducation nationale est une institution politique qui ne relève pas du marché, c’est-à-dire d’un dispositif par lequel acheteurs et vendeurs échangent des marchandises ou des services ; ironie du sort, la " fausse monnaie intellectuelle " se transforme vite en " fausse monnaie sociale ". J'ai personnellement vécu la transition entre la période où les lycéens bons en maths allaient en fac de sciences ou en prépa scientifique et la suivante, où les mêmes vont en prépa commerciale.

Le contrôle continu a deux inconvénients majeurs : 1) morceler le programme en petites tranches, peu ou pas étudiées, vite révisées et ... vite oubliées, et 2) associer en permanence la fonction d'enseignement et la fonction de contrôle, alors que l'idéal serait que ces deux fonctions soient dissociées.

Le travail du professeur, c'est : exposer, expliquer, éventuellement contrôler. S'il maîtrise son savoir disciplinaire, la préparation des cours consistera en l'établissement d'une progression ordonnée dans la présentation des éléments du programme.

Celui de l'élève : étudier, comprendre, apprendre, savoir et retenir. Or la dégradation intellectuelle (et morale car souvent associée à diverses formes de fraude) des méthodes fait qu'aujourd'hui :

a) On apprend, plus que l'on ne prend le temps d’étudier ;

b) On révise encore plus que l'on n'apprend ;

c) On révise les exercices, les sujets qui ont des chances de sortir ..., plus que l'on ne révise les exposés des professeurs ou le contenu des manuels, « le cours » de jadis (non appris …)

Tout ceci traduit un désintérêt pour les études proprement dites qui sont souvent considérées uniquement sous l'angle utilitaire du diplôme et de l'emploi, bref de l'intérêt économique. D’où l’étonnement des étudiants en première année d’économie, lorsqu’ils apprennent que l’Éducation nationale est une institution politique qui ne relève pas du marché, c’est-à-dire d’un dispositif par lequel acheteurs et vendeurs échangent des marchandises ou des services ; ironie du sort, la " fausse monnaie intellectuelle " se transforme vite en " fausse monnaie sociale ". J'ai personnellement vécu la transition entre la période où les lycéens bons en maths allaient en fac de sciences ou en prépa scientifique et la suivante, où les mêmes vont en prépa commerciale.

Les procéduriers de la pédagogie prétendent vouloir prendre acte de l'existence d'un nouveau "public" (entendre " les nombreux immigrés maghrébins et sub-sahéliens ") dans les classes dites " des quartiers ", et "changer de paradigme", soit remplacer l'enseignement par l'apprentissage des méthodes, la Culture par une culture commune qui n'est qu'un nivellement par le bas (et les termes professeur/élève par ceux d'enseignant/apprenant), l'école et la culture traditionnelles devant plier devant le "fait brut" qu'une partie de ce nouveau « public », n'est pas (ou ne serait pas) accessible à l'instruction intellectuelle. Mais ce "fait brut" est loin d'être acquis (à moins de supposer l’existence d’un gène bourgeois ou européen de la culture) et le mépris actuel des œuvres n’a donc rien de définitif.

Enseigne-t-on toujours le latin à l'école primaire ? Dans quelle classe de première (jadis dite première de rhétorique) fait-on encore des dissertations en latin, des compositions en vers latins, comme cela se faisait, à l'époque d’Arthur Rimbaud, au collège de Charleville ? Les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet reconnaissent qu'entre 1957 et 1987 les performances en philosophie des bacheliers ont baissé. L'expression " fort en thème " est devenue incompréhensible, y compris pour ceux qui étudient les langues vivantes, car on ne fait plus de thèmes. Si le moindre effort demandé aux lycéens est généralement considéré comme une " prise de tête " ou un « cassage de melon » (ce qu'illustre bien la série télévisée Plus belle la vie), c’est bien parce que la relation au savoir universel a été qualitativement modifiée pour une grande partie de la jeune génération actuelle.

D'une manière générale, l'étude, le travail intellectuel, la lecture et l'écriture, sont dévalorisés au profit du sport collectif ; Baudelot et Establet ont, bien sûr, approuvé la " reconnaissance scolaire des cultures sportives " — beau pluriel de majesté ... ; au profit aussi de l'expression libre et de la pédagogie de groupe centrée sur un élève pseudo-concret, « tel qu'il est », façon sociologie François Dubet qui reconnait : « jusqu’alors, nous avons échoué, mais il faut aller encore plus loin » (L’Humanité, 22 mars 1999) et répète que les problèmes sociaux, la culture de masse et les nouvelles technologies de l'information " sont là " ; Nietzsche appelait cela fatalisme des petits faits, " petit faitalisme " (Généalogie de la morale, III, § 24). Dubet souhaite une véritable " école démocratique de masse " et le repli sur cette " culture commune " également chère à Philippe Meirieu.

Garçon lisant Cicéron (1464), par Vincenzo Foppa (vers 1428 / vers 1515)

Enseigne-t-on toujours le latin à l'école primaire ? Dans quelle classe de première (jadis dite première de rhétorique) fait-on encore des dissertations en latin, des compositions en vers latins, comme cela se faisait, à l'époque d’Arthur Rimbaud, au collège de Charleville ? Les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet reconnaissent qu'entre 1957 et 1987 les performances en philosophie des bacheliers ont baissé. L'expression " fort en thème " est devenue incompréhensible, y compris pour ceux qui étudient les langues vivantes, car on ne fait plus de thèmes. Si le moindre effort demandé aux lycéens est généralement considéré comme une " prise de tête " ou un « cassage de melon » (ce qu'illustre bien la série télévisée Plus belle la vie), c’est bien parce que la relation au savoir universel a été qualitativement modifiée pour une grande partie de la jeune génération actuelle.

D'une manière générale, l'étude, le travail intellectuel, la lecture et l'écriture, sont dévalorisés au profit du sport collectif ; Baudelot et Establet ont, bien sûr, approuvé la " reconnaissance scolaire des cultures sportives " — beau pluriel de majesté ... ; au profit aussi de l'expression libre et de la pédagogie de groupe centrée sur un élève pseudo-concret, « tel qu'il est », façon sociologie François Dubet qui reconnait : « jusqu’alors, nous avons échoué, mais il faut aller encore plus loin » (L’Humanité, 22 mars 1999) et répète que les problèmes sociaux, la culture de masse et les nouvelles technologies de l'information " sont là " ; Nietzsche appelait cela fatalisme des petits faits, " petit faitalisme " (Généalogie de la morale, III, § 24). Dubet souhaite une véritable " école démocratique de masse " et le repli sur cette " culture commune " également chère à Philippe Meirieu.

L'enseignement d'un contenu culturel, explications d’un texte ou d’un phénomène naturel, (car l'enseignement ne saurait se réduire à un "rabâchage") puis introduction à la connaissance des théories et des œuvres, tend à être remplacé par l'animation d'une classe, d'un demi-groupe ou d'un module, et par la pratique de techniques de communication ; les "pédagogistes" ont parfois recours aux fausses sciences que sont la programmation neurolinguistique (P.N.L.) et l'analyse transactionnelle, toujours à la sociologie (qui n'est pourtant qu'une technique auxiliaire des sciences politiques, historiques et juridiques). Il semble admis, avec Edgar Morin et Michel Serres, que la « tête bien faite » doit remplacer la « tête bien pleine » ; Montaigne souhaitait, en effet, « plutôt la tête bien faite que bien pleine », mais chez le conducteur, c’est-à-dire chez le professeur, et non chez l’élève que l’on ne choisit pas davantage aujourd’hui qu’au XVIe siècle (Essais, livre I, chapitre xxvi). Ce contresens est en lui-même un bel indicateur du déclin du savoir.

Quelques étapes de cette baisse du niveau moyen des classes furent :

1945 : suppression des petits lycées (classes de 11e à 7e).

1957 : suppression progressive de l'examen d'entrée en sixième, d'abord pour les élèves du public ayant obtenu la moyenne pendant l'année.

1959 : l'ordonnance 59-45 du 6 janvier 1959 allonge de 14 à 16 ans la scolarité obligatoire pour les enfants nés en 1953 et après (réforme Berthouin ; entrée en vigueur en 1967).

1960 : transformation des Cours complémentaires en C.E.G. (collège d'enseignement général).

1963 : création des collèges d'enseignement secondaire (CES) destinés à remplacer les C.E.G. et les premiers cycles des lycées (réforme FOUCHET). Soit la création du collège unique.

1966 : suppression de la première partie du baccalauréat.

1969 : Edgar Faure reporte en quatrième l'enseignement du latin.

1969 : création du corps des professeurs d'enseignement général de collège (P.E.G.C.), souvent composé d'anciens instituteurs ; mis en extinction en 1986.

1974 : Suppression des filières dans les collèges.

1981 : Alain Savary demande à Louis Legrand un rapport sur les collèges.

Quelques étapes de cette baisse du niveau moyen des classes furent :

1945 : suppression des petits lycées (classes de 11e à 7e).

1957 : suppression progressive de l'examen d'entrée en sixième, d'abord pour les élèves du public ayant obtenu la moyenne pendant l'année.

1959 : l'ordonnance 59-45 du 6 janvier 1959 allonge de 14 à 16 ans la scolarité obligatoire pour les enfants nés en 1953 et après (réforme Berthouin ; entrée en vigueur en 1967).

1960 : transformation des Cours complémentaires en C.E.G. (collège d'enseignement général).

1963 : création des collèges d'enseignement secondaire (CES) destinés à remplacer les C.E.G. et les premiers cycles des lycées (réforme FOUCHET). Soit la création du collège unique.

1966 : suppression de la première partie du baccalauréat.

1969 : Edgar Faure reporte en quatrième l'enseignement du latin.

1969 : création du corps des professeurs d'enseignement général de collège (P.E.G.C.), souvent composé d'anciens instituteurs ; mis en extinction en 1986.

1974 : Suppression des filières dans les collèges.

1981 : Alain Savary demande à Louis Legrand un rapport sur les collèges.

1989 : la loi Jospin dispose que : " Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. " (Codifié à l'article L. 111-7 du Code de l'éducation). Création d'un Conseil national des programmes (CNP).

1993 : François Bayrou demande à Alain Bouchez d'animer une commission qui en janvier 1994 produit un Livre blanc des collèges.

1994 : Le CNP, présidé par Luc Ferry, présente des Idées directrices pour les programmes du Collège. On y trouve le " socle commun de connaissances et de compétences ". Les bons élèves perdent la priorité.

2005 : Loi Fillon du 23 avril.

2008 : Semaine de quatre jours.

Cette baisse de niveau a donc précédé et accompagné les événements de mai 1968 plus qu'elle n'en fut la conséquence. S'y ajouta l'instauration du contrôle continu dans le secondaire et à l'Université, la prolifération des enseignements optionnels, la suppression des secondes différenciées (1983) et le report en classe de première de l'étude de l'équation numérique du second degré (et encore, pas dans toutes les classes de première ; les séries littéraires et technologiques AAC ne la font pas.). La mission des professeurs devient, comme en régime totalitaire, essentiellement politique : s’assurer que tous les élèves, français ou étrangers, partagent les " valeurs de la République " et possèdent les compétences de base de la culture commune et citoyenne.

« 50 % des étudiants inscrits à l’Université – ils sont au total un peu plus d’un million et demi – le sont dans les premiers cycles. Leur taux de réussite demeure, à ce stade, l’un des plus faibles des pays du monde développé : seulement 45 % des étudiants français obtiennent leur DEUG en deux ans, 68 % en trois ans », déclarait le ministre de l’Éducation d’alors, Luc Ferry (Le Monde, 5 juillet 2002).

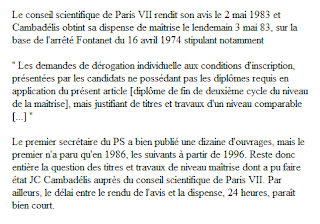

Jolis cas particuliers : Manuel Valls obtint sa licence d'histoire en 1986, à 24 ans, le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis ayant lui brillamment obtenu sa dispense de maîtrise à 31 ans 8 mois et 19 jours ...

1993 : François Bayrou demande à Alain Bouchez d'animer une commission qui en janvier 1994 produit un Livre blanc des collèges.

1994 : Le CNP, présidé par Luc Ferry, présente des Idées directrices pour les programmes du Collège. On y trouve le " socle commun de connaissances et de compétences ". Les bons élèves perdent la priorité.

2005 : Loi Fillon du 23 avril.

2008 : Semaine de quatre jours.

Cette baisse de niveau a donc précédé et accompagné les événements de mai 1968 plus qu'elle n'en fut la conséquence. S'y ajouta l'instauration du contrôle continu dans le secondaire et à l'Université, la prolifération des enseignements optionnels, la suppression des secondes différenciées (1983) et le report en classe de première de l'étude de l'équation numérique du second degré (et encore, pas dans toutes les classes de première ; les séries littéraires et technologiques AAC ne la font pas.). La mission des professeurs devient, comme en régime totalitaire, essentiellement politique : s’assurer que tous les élèves, français ou étrangers, partagent les " valeurs de la République " et possèdent les compétences de base de la culture commune et citoyenne.

« 50 % des étudiants inscrits à l’Université – ils sont au total un peu plus d’un million et demi – le sont dans les premiers cycles. Leur taux de réussite demeure, à ce stade, l’un des plus faibles des pays du monde développé : seulement 45 % des étudiants français obtiennent leur DEUG en deux ans, 68 % en trois ans », déclarait le ministre de l’Éducation d’alors, Luc Ferry (Le Monde, 5 juillet 2002).

Jolis cas particuliers : Manuel Valls obtint sa licence d'histoire en 1986, à 24 ans, le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis ayant lui brillamment obtenu sa dispense de maîtrise à 31 ans 8 mois et 19 jours ...

C'est l'ensemble du système éducatif qui décline, la "démocratisation", telle qu'elle a été pratiquée, aboutissant à ce que de plus en plus de jeunes (ou moins jeunes) sachent de moins en moins de choses ; c'est plus percutant en anglais :

Dans son article « Culture de masse et savoir scolaire », Philippe Raynaud constata, après Antoine Prost, que « l'efficacité de l'institution scolaire pour l'instruction du plus grand nombre a d'abord stagné, puis décru, au fur et à mesure que progressait la "démocratisation de l'enseignement" » (Le Télémaque, n° 6, juin 1996). Selon un sondage de mars 2001 auprès d'enseignants de moins de 35 ans, 71 % d'entre eux estimaient qu'inciter le plus d'élèves possible à poursuivre jusqu'au bac « a surtout pour conséquence de dévaloriser le baccalauréat et d'abaisser le niveau ».

Le professeur Michel Jarrety (Université Paris IV) observa que les textes sur lesquels on fait travailler les enfants à l'école primaire et au collège sont d'une médiocrité affligeante. Il y a quelques années, deux appels, signés chacun par plusieurs dizaines de professeurs, demandèrent le maintien de l'enseignement de la littérature au lycée et revenaient sur la question de la baisse de niveau :

" On enseigne en Deug et souvent en licence ce qui naguère s'apprenait au lycée.

Supprimer la dissertation [obligatoire] dans toutes ces disciplines [français, histoire, philosophie, sciences économiques] relève d'un processus global déjà appliqué en mathématiques (où on ne fait plus de démonstrations). "

Constat à l'unanimité de l'Académie française : " Au lieu que l'école soit le moyen de corriger et de compenser les infériorités éventuelles dues à un milieu social peu imprégné de culture, sa dégradation les prolonge et les aggrave. La pédagogie dite moderne s'efforce [...] de vider l'enseignement de contenu au point qu'il n'existe plus aucun critère d'excellence. [...] Cette crise, il est vrai, commence en amont de l'école, avec la dégradation de la formation des maîtres eux-mêmes. " (Déclaration adoptée à l'unanimité lors de la séance du 6 avril 2000).

L'Académie des Sciences déplora les propos de Claude Allègre sur la dévaluation des mathématiques dans France Soir, 23 novembre 1999 : « Les maths sont en train de se dévaluer, de manière quasi-inéluctable. Désormais, il y a des machines pour faire les calculs. Idem pour les constructions de courbes. » Voir aussi Le Monde, 22 mars 2000, pour cette réaction de l'Académie des Sciences.

L'enseignement tend à se vider de contenu de savoir et de substance ; un professeur formula avec humour la devise de l'école post-moderne : " Pourquoi enseigner quelque chose plutôt que rien ? " (Adrien Barrot, 2000)

En ce qui concerne les adultes,

la population générale donc, des études relatives aux USA et à la Suisse ont montré là aussi une perte d'instruction. Le XXe siècle finissant paraît avoir effacé les progrès réalisés en ses débuts et à la fin du pas si stupide XIXe siècle. En 1938, Jean Grenier constatait que : " L'extension de l'instruction ne va pas toujours de pair avec le progrès de la culture. Les masses sont de plus en plus éclairées, mais les lumières sont de plus en plus basses. Les idées courtes et simplistes ont plus de succès que les autres. Un homme cultivé a de moins en moins de contemporains. " (Essai sur l'esprit d'orthodoxie, Paris : Gallimard, 1938, I, iii.)

Dès le début des années 1950, le progrès fit place à une stagnation quant à la maîtrise de l'écrit, et à une baisse quant aux mathématiques et aux sciences ; le progrès ne persistait que dans les langues étrangères et en informatique (Roger Girod, 1989). Ce qui ne retint pas le sociologue Pierre Bourdieu d'affirmer que : « au moins dans tous les pays civilisés, la durée de la scolarisation ne cesse de croître, ainsi que le niveau d'instruction moyen. » (Discours devant le Conseil international du Musée de la Télévision et de la Radio, 11 octobre 1999). Ce qui est certain pour la durée de la scolarisation, mais en partie dû aux redoublements, comme une publicité télévisée l'indiquait avec une impertinence amusée, ne l'est pas pour l'instruction, et précisément l'enseignement des fondamentaux, qui permet, selon les talents, d'intégrer successivement les différents niveaux de savoirs. Selon les textes d’application de l’article 8 de la loi 89-486 du 10 juillet 1989, les redoublements ne sont plus autorisés qu’en fin de cycle ; l’échec au bac devient donc la cause principale de redoublement dans le secondaire.

L'envahissement de l'espace public par les médias, et l'intervention des journalistes dans des débats qu'ils dirigent sans en avoir la compétence, ne peuvent rester sans conséquences dans ce que l'on appelle la crise de la transmission. La presse de gauche traite de "réactionnaires" des ouvrages qui posent des questions de fond ; elle rabat, à la Dubet, (cf Monde des Débats, septembre 2000, page 10) la question de la transmission du savoir sur un plan exclusivement politique, celui de la citoyenneté. C'est le retour du "tout est politique", assorti de " tout doit être démocratique" ; ou encore, puisque le savoir, bien qu’universel, serait "élitiste", l’apparition d’un slogan totalitaire plein d’avenir : « quand j'entends parler de culture humaniste, je sors mes Droits de l'homme ».

Les médias, par seconde nature (le journalisme est depuis longtemps devenu une idéologie), participent activement à l'entreprise de désymbolisation en cours ; un des moyens en est l'établissement d'une véritable police de la parole par ce que le mathématicien Jean Dieudonné, dans sa critique des dogmes pédagogiques à la mode, appelait "l'intelligentsia régnante", un autre la promotion effrénée du sport et du show bizz. Ils encouragent également un usage aliénant de la communication électronique (world wide web, e-mail) en annonçant " la naissance d'une génération de créateurs nourris d'Internet " (Le Monde, 31 mai 2000).

La simple transformation des méthodes de documentation, car c’est de cela qu’il s’agit, est aussi incapable de bouleverser les lois de la pensée ou les critères de qualité intellectuelle d'une œuvre, que de remplacer l’éducation des nouvelles générations ; Montesquieu conservait les principes de la civilisation grecque lorsqu’il jugeait que « c’est dans le gouvernement républicain que l’on a besoin de toute la puissance de l’éducation ». (De l’Esprit des lois, IV, 5). Nécessité de l’éducation, de l’Université, pas d’une Star Academy.

Émilie Barrier et Daniel Robin, Enquête internationale sur l'enseignement des mathématiques. 1, Le cas français, Paris : I.N.R.P., 1985.

Adrien Barrot, ancien élève de l'École Normale Supérieure [Ulm, 1988], agrégé de philosophie, L'Enseignement mis à mort, Paris : E.J.L., 2000, collection Librio, page 73 : « Pourquoi enseigner quelque chose plutôt que rien ? »

Sylvain Bonnet, Prof, Paris : R. Laffont, 1997. L'auteur, agrégé de lettres classiques exerçant en collège, constatait et déplorait (page 63) le " règne de l'inculture triomphante ", des interpellations du genre " Balzac ? C'est qui, ce mec-là ? ". Robert Solé avait rendu compte de cet ouvrage dans Le Monde du 5 septembre 1997.

more and more know less and less

Dans son article « Culture de masse et savoir scolaire », Philippe Raynaud constata, après Antoine Prost, que « l'efficacité de l'institution scolaire pour l'instruction du plus grand nombre a d'abord stagné, puis décru, au fur et à mesure que progressait la "démocratisation de l'enseignement" » (Le Télémaque, n° 6, juin 1996). Selon un sondage de mars 2001 auprès d'enseignants de moins de 35 ans, 71 % d'entre eux estimaient qu'inciter le plus d'élèves possible à poursuivre jusqu'au bac « a surtout pour conséquence de dévaloriser le baccalauréat et d'abaisser le niveau ».

Le professeur Michel Jarrety (Université Paris IV) observa que les textes sur lesquels on fait travailler les enfants à l'école primaire et au collège sont d'une médiocrité affligeante. Il y a quelques années, deux appels, signés chacun par plusieurs dizaines de professeurs, demandèrent le maintien de l'enseignement de la littérature au lycée et revenaient sur la question de la baisse de niveau :

" On enseigne en Deug et souvent en licence ce qui naguère s'apprenait au lycée.

Supprimer la dissertation [obligatoire] dans toutes ces disciplines [français, histoire, philosophie, sciences économiques] relève d'un processus global déjà appliqué en mathématiques (où on ne fait plus de démonstrations). "

Constat à l'unanimité de l'Académie française : " Au lieu que l'école soit le moyen de corriger et de compenser les infériorités éventuelles dues à un milieu social peu imprégné de culture, sa dégradation les prolonge et les aggrave. La pédagogie dite moderne s'efforce [...] de vider l'enseignement de contenu au point qu'il n'existe plus aucun critère d'excellence. [...] Cette crise, il est vrai, commence en amont de l'école, avec la dégradation de la formation des maîtres eux-mêmes. " (Déclaration adoptée à l'unanimité lors de la séance du 6 avril 2000).

L'Académie des Sciences déplora les propos de Claude Allègre sur la dévaluation des mathématiques dans France Soir, 23 novembre 1999 : « Les maths sont en train de se dévaluer, de manière quasi-inéluctable. Désormais, il y a des machines pour faire les calculs. Idem pour les constructions de courbes. » Voir aussi Le Monde, 22 mars 2000, pour cette réaction de l'Académie des Sciences.

L'enseignement tend à se vider de contenu de savoir et de substance ; un professeur formula avec humour la devise de l'école post-moderne : " Pourquoi enseigner quelque chose plutôt que rien ? " (Adrien Barrot, 2000)

En ce qui concerne les adultes,

la population générale donc, des études relatives aux USA et à la Suisse ont montré là aussi une perte d'instruction. Le XXe siècle finissant paraît avoir effacé les progrès réalisés en ses débuts et à la fin du pas si stupide XIXe siècle. En 1938, Jean Grenier constatait que : " L'extension de l'instruction ne va pas toujours de pair avec le progrès de la culture. Les masses sont de plus en plus éclairées, mais les lumières sont de plus en plus basses. Les idées courtes et simplistes ont plus de succès que les autres. Un homme cultivé a de moins en moins de contemporains. " (Essai sur l'esprit d'orthodoxie, Paris : Gallimard, 1938, I, iii.)

Dès le début des années 1950, le progrès fit place à une stagnation quant à la maîtrise de l'écrit, et à une baisse quant aux mathématiques et aux sciences ; le progrès ne persistait que dans les langues étrangères et en informatique (Roger Girod, 1989). Ce qui ne retint pas le sociologue Pierre Bourdieu d'affirmer que : « au moins dans tous les pays civilisés, la durée de la scolarisation ne cesse de croître, ainsi que le niveau d'instruction moyen. » (Discours devant le Conseil international du Musée de la Télévision et de la Radio, 11 octobre 1999). Ce qui est certain pour la durée de la scolarisation, mais en partie dû aux redoublements, comme une publicité télévisée l'indiquait avec une impertinence amusée, ne l'est pas pour l'instruction, et précisément l'enseignement des fondamentaux, qui permet, selon les talents, d'intégrer successivement les différents niveaux de savoirs. Selon les textes d’application de l’article 8 de la loi 89-486 du 10 juillet 1989, les redoublements ne sont plus autorisés qu’en fin de cycle ; l’échec au bac devient donc la cause principale de redoublement dans le secondaire.

L'envahissement de l'espace public par les médias, et l'intervention des journalistes dans des débats qu'ils dirigent sans en avoir la compétence, ne peuvent rester sans conséquences dans ce que l'on appelle la crise de la transmission. La presse de gauche traite de "réactionnaires" des ouvrages qui posent des questions de fond ; elle rabat, à la Dubet, (cf Monde des Débats, septembre 2000, page 10) la question de la transmission du savoir sur un plan exclusivement politique, celui de la citoyenneté. C'est le retour du "tout est politique", assorti de " tout doit être démocratique" ; ou encore, puisque le savoir, bien qu’universel, serait "élitiste", l’apparition d’un slogan totalitaire plein d’avenir : « quand j'entends parler de culture humaniste, je sors mes Droits de l'homme ».

Les médias, par seconde nature (le journalisme est depuis longtemps devenu une idéologie), participent activement à l'entreprise de désymbolisation en cours ; un des moyens en est l'établissement d'une véritable police de la parole par ce que le mathématicien Jean Dieudonné, dans sa critique des dogmes pédagogiques à la mode, appelait "l'intelligentsia régnante", un autre la promotion effrénée du sport et du show bizz. Ils encouragent également un usage aliénant de la communication électronique (world wide web, e-mail) en annonçant " la naissance d'une génération de créateurs nourris d'Internet " (Le Monde, 31 mai 2000).

La simple transformation des méthodes de documentation, car c’est de cela qu’il s’agit, est aussi incapable de bouleverser les lois de la pensée ou les critères de qualité intellectuelle d'une œuvre, que de remplacer l’éducation des nouvelles générations ; Montesquieu conservait les principes de la civilisation grecque lorsqu’il jugeait que « c’est dans le gouvernement républicain que l’on a besoin de toute la puissance de l’éducation ». (De l’Esprit des lois, IV, 5). Nécessité de l’éducation, de l’Université, pas d’une Star Academy.

Bibliographie

Émilie Barrier et Daniel Robin, Enquête internationale sur l'enseignement des mathématiques. 1, Le cas français, Paris : I.N.R.P., 1985.

Adrien Barrot, ancien élève de l'École Normale Supérieure [Ulm, 1988], agrégé de philosophie, L'Enseignement mis à mort, Paris : E.J.L., 2000, collection Librio, page 73 : « Pourquoi enseigner quelque chose plutôt que rien ? »

Sylvain Bonnet, Prof, Paris : R. Laffont, 1997. L'auteur, agrégé de lettres classiques exerçant en collège, constatait et déplorait (page 63) le " règne de l'inculture triomphante ", des interpellations du genre " Balzac ? C'est qui, ce mec-là ? ". Robert Solé avait rendu compte de cet ouvrage dans Le Monde du 5 septembre 1997.

Autre remarque distinguée que j'avais entendue de la part d’un élève semi-maghrébin de nationalité française, en terminale dans le 9-3 (et qui applaudissait à l'attentat contre les Twin Towers de New York) : « Qui connaît Molière, à part en France ? ». Le bon modèle étant évidemment celui de la star mondialement connue…

Bernard Bourgeois, " De l'école à l'Université : la raison d'un échec ", Libération, 20 mars 1992. L'ancien président de la Société Française de Philosophie déplorait la " passion démagogique du nivellement ".

Jean-Paul Brighelli, La Fabrique du crétin : la mort programmée de l'école, Paris : Jean-Claude Gawsewitch, 2005.

André Chervel, Danièle Manesse, Comparaison de deux ensembles de dictées 1873-1987 - Méthodologie et résultats. Paris : I. N. R. P., 1989, collection "Rapports de recherches".

André Chervel, Daniel Manesse, La Dictée. Les Français et l'orthographe ; 1873 - 1987, Paris : I.N.R.P./Calmann-Lévy, 1989.

Jean Dieudonné (1906-1992), Pour l'honneur de l'esprit humain. Les mathématiques aujourd'hui, Paris : Hachette, 1987.

Luc Ferry, " Donner sens et autorité à la culture scolaire. Rapport du Conseil national des programmes ", Pouvoirs, n° 80, 1997, où on lit :

Roger Girod, Problèmes de sociologie de l'éducation, Unesco/Delachaux et Niestlé, 1989, chapitre 1 ; Le Savoir réel de l'homme moderne, Paris : PUF 1991, chapitre 1. L'auteur précise que " seule une minorité est à un niveau correspondant vraiment aux objectifs de l'enseignement obligatoire ".

Bernard Kuntz, Prof de droite ? Le crépuscule scolaire et idéologique de la gauche, Paris : F.X. de Guibert, 2000.

Du même : « L’écrasant héritage de Luc Ferry », Le Figaro, 30 mai 2002. L’auteur, président du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC), déplore notamment l’envahissement des activités périscolaires au détriment de l’enseignement disciplinaire ; il demande aussi au nouveau ministre un peu de courage politique pour affronter l’assaut des idéologues.

Bernard Bourgeois, " De l'école à l'Université : la raison d'un échec ", Libération, 20 mars 1992. L'ancien président de la Société Française de Philosophie déplorait la " passion démagogique du nivellement ".

Jean-Paul Brighelli, La Fabrique du crétin : la mort programmée de l'école, Paris : Jean-Claude Gawsewitch, 2005.

André Chervel, Danièle Manesse, Comparaison de deux ensembles de dictées 1873-1987 - Méthodologie et résultats. Paris : I. N. R. P., 1989, collection "Rapports de recherches".

André Chervel, Daniel Manesse, La Dictée. Les Français et l'orthographe ; 1873 - 1987, Paris : I.N.R.P./Calmann-Lévy, 1989.

Jean Dieudonné (1906-1992), Pour l'honneur de l'esprit humain. Les mathématiques aujourd'hui, Paris : Hachette, 1987.

Voir I, 4, " Maîtres et écoles ", et II, 5, " Les dogmes à la mode ".

Luc Ferry, " Donner sens et autorité à la culture scolaire. Rapport du Conseil national des programmes ", Pouvoirs, n° 80, 1997, où on lit :

« Les dernières conclusions de la direction de l’évaluation et de la prospective touchant l’état de l’école en 1995 sont sans ambiguïté : près de 10 % des élèves de sixième ne maîtrisent pas les fondamentaux de la lecture et de l'écriture et 25 % ceux du calcul élémentaire ! La comparaison récente (juillet 1995) entre les élèves passant le certificat d'études dans les années vingt et ceux d'aujourd'hui confirme, sur ces deux registres, ce qu'il faut bien appeler une " baisse de niveau ". Le discours habituel selon lequel le collège serait le « point noir » du système, le lieu où faire porter l’effort en priorité, risque donc d’induire en erreur ; de facto, presque tout est déjà trop tard au collège en termes d’égalisation des conditions et de rattrapage de l’échec scolaire.» (page 127).Roger Girod (professeur à l'Université de Genève), Le Savoir réel de l'homme moderne, Paris : PUF, 1991. Cet ouvrage commente l'élévation du QI, donnée qui, contrairement aux apparences, n'est pas en contradiction avec la baisse du niveau d'instruction générale dans l’Europe de l’Ouest.

Roger Girod, Problèmes de sociologie de l'éducation, Unesco/Delachaux et Niestlé, 1989, chapitre 1 ; Le Savoir réel de l'homme moderne, Paris : PUF 1991, chapitre 1. L'auteur précise que " seule une minorité est à un niveau correspondant vraiment aux objectifs de l'enseignement obligatoire ".

Bernard Kuntz, Prof de droite ? Le crépuscule scolaire et idéologique de la gauche, Paris : F.X. de Guibert, 2000.

Du même : « L’écrasant héritage de Luc Ferry », Le Figaro, 30 mai 2002. L’auteur, président du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC), déplore notamment l’envahissement des activités périscolaires au détriment de l’enseignement disciplinaire ; il demande aussi au nouveau ministre un peu de courage politique pour affronter l’assaut des idéologues.

Jean-François Mattéi, La Barbarie intérieure - Essai sur l'immonde moderne, Paris : PUF, 1999. Voir chapitre IV " La barbarie de l'éducation ".

Jean Claude Michéa (professeur agrégé de philosophie à Montpellier), L'Enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, Castelnau Le Lez : Climats, 1999 (collection Micro-Climats). L'auteur craint que nous ne soyons entraîné vers un monde écologiquement inhabitable et anthropologiquement impossible ; il déplore un déclin continu du sens de la langue et de l'intelligence critique, et pose cette inquiétante question : " À quels enfants allons-nous laisser le monde ? ".

Jean Claude Michéa (professeur agrégé de philosophie à Montpellier), L'Enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, Castelnau Le Lez : Climats, 1999 (collection Micro-Climats). L'auteur craint que nous ne soyons entraîné vers un monde écologiquement inhabitable et anthropologiquement impossible ; il déplore un déclin continu du sens de la langue et de l'intelligence critique, et pose cette inquiétante question : " À quels enfants allons-nous laisser le monde ? ".

Jean-Claude Milner, De l’École, Paris : Seuil, 1984, décrit l'obscurantisme ou « ignorantisme militant » comme « mépris des savoirs que l’on ne maîtrise pas au nom de sa propre absence de savoir. »

Frédéric Nietzsche, Fragments posthumes,

U I 5a, hiver 1870-71 – automne 1872, 8[57] :

« La culture pour tous n’est qu’une étape préliminaire du communisme : dans cette voie la culture s’affaiblit au point de ne plus pouvoir conférer aucun privilège. Au moins c’est un moyen contre le communisme. La culture pour tous, c’est-à dire la barbarie, est justement la condition préliminaire du communisme. » [Die allgemeine Bildung ist nur ein Vorstadium des Communismus: Die Bildung wird auf diesem Wege so abgeschwächt, daß sie gar keine Privilegien mehr verleihen kann. Am wenigsten ist sie ein Mittel gegen den Communismus. Die allgemeinste Bildung d.h. die Barbarei ist eben die Voraussetzung des Communismus.] (j'ai traduit approximativement ce passage omis dans la traduction Gallimard).N V 6, fin 1880, 7[83] :

« Le principe : " le bien de la majorité passe avant le bien de l’individu " suffit pour faire reculer pas à pas l’humanité jusqu’à la plus basse animalité. Car c’est le contraire (" les individus valent plus que la masse ") qui l’a élevée. » [Das Princip „das Wohl der Mehrzahl geht über das Wohl der Einzelnen“ genügt um die Menschheit alle Schritte bis zur niedersten Thierheit zurück machen zu lassen. Denn das Umgekehrte („der Einzelne mehr werth als die Masse“) hat sie erhoben.]

Olivier Rey :

Le Figaro, 9 mai 2022.

Jean-Fabien Spitz (ancien élève de l'ENS [Ulm, 1972], agrégé de philosophie), " Les trois misères de l'universitaire ordinaire ", Le Débat, n° 108, janvier-février. 2000, pages 4-17. Misères matérielle, intellectuelle et morale.

Bertrand Vergely, (ancien élève ENS-Ulm, agrégé de philosophie), Pour une école du savoir, Toulouse : Milan, 2000. L'auteur déplore que l'on parle de plus en plus de formation et de moins en moins d'enseignement, de plus en plus d'informations et de moins en moins de connaissances. La distinction entre celui qui sait et celui qui ignore étant devenue une "exclusion" inacceptable (pédagogiquement incorrecte), on baisse les critères d'évaluation ; on tend à remplacer le professeur par l'intervenant.

APPENDICE

Contre-réforme du collège I

" Un malentendu ", dit la ministre lorsqu'on lui signale que 83 % des enseignants sont hostiles à sa réforme. Voici quelques pistes pour améliorer l'instruction.

Par Jean-Paul Brighelli

Publié le 09/09/2015 | Le Point.fr

Les principales organisations syndicales du secondaire appellent à une grève le 17 septembre [2015]contre la réforme du collège concoctée par les grands nuisibles qui grouillent autour de Mme Vallaud-Belkacem. Peu importe au ministre, bien décidé à imposer ses diktats contre l'avis de la quasi-totalité des praticiens de l'Éducation.

Le 10 octobre prochain, ces mêmes syndicats appellent à une manifestation unitaire à Paris. Au-delà des revendications (légitimes) sur les salaires ou des protestations narquoises sur les promesses d'embauches mirifiques de feu le candidat Hollande, il est temps d'imaginer ce que serait une vraie réforme, occultée par les fantasmes des idéologues et les intérêts bien compris des bobos qui s'obstinent à voter pour la gauche au pouvoir. Et qui bientôt seront les seuls, si l'on en croit les sondages et les enseignants bien décidés à barrer leurs futurs bulletins PS du joli nom de Najat Vallaud-Belkacem.

Parler français

Toute réforme du collège commence au primaire. Apprendre à parler et à écrire le français. Le français de France. Celui de La Fontaine (il faut apprendre des Fables par cœur, les structures de la langue entrent en mémoire par la mémoire, figurez-vous) ou d'Alexandre Dumas : que l'on n'envisage plus - plus jamais - de faire lire Les Trois Mousquetaires à des élèves du primaire, ni même à des élèves de collège, en dit long sur nos renoncements. Le français de Mme de Sévigné et de Victor Hugo (eh non, Notre-Dame de Paris ne se termine pas comme Le Bossu de Notre-Dame, n'en déplaise à Disney et aux Bisounours). Le français tel qu'il s'écrit, tel qu'il se parle là où on le parle bien - et tous les élèves doivent pouvoir aspirer à pénétrer les plus hautes sphères -, et tel qu'on l'exige dans cette société où l'on écrit sans cesse, et de plus en plus, et où une seule faute d'orthographe déshonore un courriel.

Parce que sans maîtrise accomplie de la langue, pas de compréhension des sciences, ni de l'Histoire, ni de rien du tout. Pas d'apprentissage non plus des langues étrangères, parce qu'une structure grammaticale inédite (le rejet du verbe en fin de phrase, en allemand, par exemple) ne se comprend bien que lorsqu'on maîtrise sa langue. Au passage, le latin est essentiel pour saisir le français et l'allemand. Qu'il soit désormais interdit par le ministre (dont les sbires menacent ceux qui voudraient le défendre) en dit long sur la volonté de former un peuple d'esclaves - les mêmes qui, économiquement, sont condamnés à rester « sans dents ». Qui a pu croire qu'un gouvernement qui se fiche pas mal des pauvres construirait une école pour les déshérités ?

Donc 50 % de français en primaire : c'est la planche d'appel d'une vraie réforme du collège. Où prendre les heures ? Ma foi, dans tous ces enseignements périphériques dont se gargarise l'École selon Vallaud-Belkacem : les « langues et cultures d'origine », où les nouveaux étrangers sont sommés de vivre ici en parlant comme là-bas, l'enseignement du tri des déchets, ou l'initiation précoce à une informatique qui permet de dépenser en vain l'argent du contribuable - pas perdu pour tout le monde, pas perdu pour les fournisseurs de matériel, qui somment ensuite l'Éduc-Nat de réactualiser des machines inutiles. Ce n'est pas à l'école d'apprendre aux élèves à se balader surgrosnichons.com.

Évaluations et remédiations

Dès l'entrée en sixième, il faut évaluer finement les connaissances afin de mettre en place de tout petits groupes de remédiation. C'est un principe à répéter chaque année, peut-être même plusieurs fois dans l'année - on appelait cela autrefois des « compositions trimestrielles ». La vraie aide personnalisée, elle est là, dans la possibilité ouverte d'être au plus près des vraies carences, et de les soigner.

Quelles connaissances ? Soyons clair : le « socle commun de compétences et de connaissances », tarte à la crème de l'Éduc-Nat depuis quinze ans, ne peut en aucun cas être un objectif : savoir lire-écrire-argumenter-compter, autant de pré-requis qui fondent de vrais objectifs - l'acquisition d'une culture linguistique, littéraire et scientifique de haut niveau. D'une culture française. Et pas de considérations éparses diluées dans un fatras européano-centré, lui-même noyé dans les eaux équivoques de la mondialisation. Une culture qui permette à chacun de s'intégrer dans le « groupe France », comme disent les commentateurs sportifs.

Différences et distinctions

Ce qui ne suppose pas que tous ces objectifs soient à imposer à tous les élèves. Il en est qui veulent encore davantage. Il en est qui aspirent à autre chose - à entrer par exemple rapidement dans le monde pré-professionnel. Élever chacun au plus haut de ses capacités - un slogan qui devrait être le souci de base de l'Éducation nationale - ne revient pas à avoir pour tous les mêmes ambitions. Il faut renverser la machine égalitaire, donner davantage à ceux qui peuvent beaucoup, et aménager les cursus pour les plus faibles. Encourager l'émergence d'élites à tous les niveaux - dans l'enseignement général comme dans l'enseignement professionnel - et non brimer les uns en plafonnant le niveau, ou décourager les autres en les confiant à un enseignement purement théorique. L'ennui que souhaite combattre le ministre en recourant à une pédagogie de type télé-réalité ne naît jamais que de l'uniformité des cursus. La vraie fin de cette horreur pédagogique qu'est le collège unique est là, dans des classes de niveau rassemblées sous le seul critère des capacités, et sans souci de l'origine sociale. Et il faut faire confiance aux enseignants pour juger, collégialement, de ce dont est capable un élève.

Bien sûr, il ne s'agit pas d'assigner pour la vie à résidence intellectuelle ou professionnelle. Il faut proposer des passerelles, afin de rejoindre ultérieurement une voie générale abandonnée précocement. Combien d'enfants ne se réalisent que tardivement ? Untel qui est manuel à 13 ans sera peut-être un « intello » complet à 16. Un apprenti ébéniste a pour moi autant de prix qu'un helléniste distingué - et s'il a envie de devenir helléniste sur le tard, pourquoi le lui interdire sous prétexte qu'il sait tourner un pied de table ? Et vice-versa. On peut s'adonner au latin, et via Apicius, se consacrer finalement à la cuisine.

Anéantir la carte scolaire et raser les ZEP

Les parents doivent être absolument libres d'inscrire leurs enfants où ils veulent. Parce qu'en aucun cas un collège ne doit être le reflet du milieu social dans lequel on l'a construit - alors que les zones d'éducation prioritaire (ZEP) sont aujourd'hui des zones d'exclusion programmée. J'irai même plus loin : non seulement il ne faut pas construire des collèges dans les ghettos, mais il faudra probablement détruire ceux qu'une idéologie des minima intellectuels a montés dans les années 1970-1990 - c'est moins cher, figurez-vous, que de les réhabiliter. Rasons les ZEP - et répartissons ailleurs les déshérités ! Soit en les amenant par petits groupes dans des établissements plus fortunés, soit en les regroupant dans des collèges bâtis sur le modèle des internats d'excellence - avec les mêmes impératifs de discipline et de sérieux.

D'où la nécessité d'imposer à tous les collèges un règlement intérieur de tolérance zéro. On est en classe pour travailler et faire ses preuves. Pas pour dealer du shit ou violer les copines dans les toilettes. Ni pour perturber les études des copains, ou pourrir la vie des enseignants. Ni dérives ni laxisme. Le laisser-faire doit laisser la place au faire travailler. Les perturbateurs ne doivent plus pouvoir compter sur la culture de l'impunité aujourd'hui généralisée. Rappelons que les parents sont responsables du comportement de leurs enfants mineurs. Une heure de colle ou trois jours d'exclusion ne signifient rien pour un apprenti caïd. Mais frapper directement à la source des prestations sociales a toutes les chances d'avoir un effet immédiatement dissuasif. L'éducation, qui apprend à bien se tenir, est du ressort des parents. L'École, elle, instruit - elle n'a pas vocation à dresser des fauves. Le début d'un vrai dialogue avec les familles, il est là, et nulle part ailleurs.

Les collèges des Antilles - qui sont aussi la France - ont très souvent adopté l'uniforme sans que cela fasse hurler les élèves. Les bons collèges privés métropolitains en font autant. Indifférencier les élèves a l'avantage d'éviter les surenchères dans la « sape » - ou le racket -, en faisant comprendre que la seule différenciation qu'autorise l'École, c'est la distinction par le talent.

Repenser les missions des enseignants

Les professeurs n'ont en fait qu'une seule mission : transmettre à leurs élèves les connaissances qui leur permettront de s'insérer - et de s'intégrer - dans la culture et la société françaises. C'est d'ailleurs ce à quoi ils aspirent dans leur immense majorité - alors qu'on les noie aujourd'hui sous des tâches de Gentils Animateurs (développer le « savoir-être » et le « vivre ensemble »). Il faut donc les former à la transmission des connaissances très en amont - peut-être dès la fin de la première année de Licence (L1), en ressuscitant ce pré-concours spécifique imaginé sous De Gaulle qui offrait aux lauréats une bourse très conséquente (une vraie bourse au mérite - parce que seul le vrai mérite doit donner lieu à une aide de la République) en échange d'un engagement à servir l'État au moins dix ans à la sortie du concours terminal passé en master (M1). Ce serait plus efficace, et moins honteux, que d'improviser des concours-bis régionaux réservés aux recalés des concours nationaux.

Et pour ce qui est d'initier au métier, un compagnonnage intelligent prodigué par des tuteurs expérimentés sera toujours supérieur au catéchisme pédago infligé dans les ESPE par des formateurs déconnectés du réel, ou abusés par leurs préjugés.

Évaluer sans démagogie

Quant aux évaluations, classements, récompenses… Les élèves sont les premiers demandeurs de notes. Ils en arrivent à reconvertir en éléments chiffrés les pastilles vertes ou rouges que les établissements pressés d'en finir avec l'élitisme républicain et de complaire aux apprentis sorciers (la démagogie est l'autre nom de la servilité) ont commencé à leur infliger. Non seulement il faut noter, mais il faut créer un climat de compétition à l'intérieur de groupes de niveau : il n'y a aucune raison qu'un gosse qui a du mal soit en concurrence directe avec le petit génie local. Il en est des élèves comme des citoyens : égaux en droit, mais pas en fait.

Je suis même personnellement très favorable aux distributions de prix. Partout où cela se pratique, c'est une vraie fête pour tous, élèves et parents. Une fierté aussi. Encourager un élitisme bien compris est plus générateur de respect et de savoir-vivre que tous les catéchismes de morale démocratique assénés ex cathedra au nom du « vivre-ensemble ». La morale passe par les savoirs, non par les discussions bêtifiantes sur la laïcité aménagée afin de complaire à tous les fanatismes ou le récit des particularismes communautaires.

Maîtriser les disciplines

La maîtrise de leur discipline par les enseignants induit automatiquement la qualité de la transmission - et l'envie de transmettre, qui doit être au cœur du métier. Inutile d'imposer une agitation stérile sous prétexte d'interdisciplinarité tant que les disciplines ne sont pas assimilées et que l'on n'a pas identifié et traité les difficultés des élèves. En état d'ignorance, de la discussion naît la nuit. Mais le ministre ne veut pas traiter les difficultés : l'interdisciplinarité n'a d'autre fonction que de les camoufler. De les balayer sous le tapis. Le ludique entretient l'ignorance - et fait les beaux jours des chaînes (joli mot qui dit bien ce qu'il veut dire) de divertissement.

Et s'il dissipe un temps l'ennui, le ludique génère chez les élèves, qui ne sont jamais dupes longtemps, des frustrations nouvelles, un mépris des enseignants, une méfiance de l'institution. On n'achète leur sympathie qu'en les mettant au travail. Et on ne conquiert leur amitié qu'en les poussant à donner le meilleur d'eux-mêmes - à aller même au-delà.

À budget constant

Pardon d'avoir été si long. Mais Mme Vallaud-Belkacem occupe souverainement les médias, c'est même tout ce qu'elle sait faire - encore qu'elle le fasse de moins en moins bien. Elle devrait se méfier : les bulletins PS (aux régionales) ou Hollande (à la présidentielle) qui passeront entre les mains des enseignants pourraient bien être barrés d'un « Non à la réforme du collège » rageur. Ce n'est pas parce que les enseignants courbent le dos qu'ils ont acquis une mentalité d'esclaves.

J'ajoute que ces réformes, qui bouleverseraient le système en nous remettant sur les rails, peuvent se faire à budget constant, même en augmentant significativement des enseignants qui sont dans le dernier rang européen. Pourvu du moins que l'on consente à économiser sur des postes qui ne servent à rien - le matériel informatique lourd dans les petites classes par exemple - et à dégraisser enfin le mammouth - cette énorme machine grenellienne dont le seul but est l'autojustification. Les « super-régions » projetées par le PS [créées depuis] nous promettent des « super-recteurs » - qui auront à cœur d'être mieux payés que les recteurs actuels, dont les postes seront par ailleurs conservés : on ne sait jamais, les supprimer priverait quelques ami(e)s de points de chute honorifiques et lucratifs. "

JAURÈS : "UNE ÉDUCATION VRAIMENT FRANÇAISE" ou "LA GLOIRE D'UNE RACE".

L'hommage du Collectif Marianne

31 juillet 2014

Jean Jaurès (1859-1914) publia cet article dans la Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur, 22e année, n° 1, 1er octobre 1911, page 1.

« REVUE SOCIALE

La Question du Jour

PROLÉTARIAT ET CULTURE CLASSIQUE »

« On a beaucoup discuté depuis quelques mois au sujet de la culture classique. On a prétendu qu'elle s'affaiblissait dans notre pays, et que par là l'esprit français lui-même était menacé dans ses sources profondes. Des hommes considérables, des écrivains, des artistes, même des industriels, qui se constituaient les gardiens « du goût », ont poussé le cri d'alarme. Et certes, je ne méconnais pas qu'il y aurait péril pour un peuple à se séparer de ses origines. Ce serait, je crois, un grand malheur si le beau fleuve des traditions antiques cessait de se développer à travers les champs de la France. Mais il me semble que la question n'a pas été bien posée. Elle est d'une difficulté et d'une complication extrêmes. Une nation moderne, qui doit être en communication avec les autres nations modernes, avec leur littérature, avec leur génie et qui doit manier aussi le formidable appareil des sciences nouvelles, ne peut pas donner à l'étude des lettres antiques la même quantité ou plutôt la même proportion de temps qu'elle leur donnait autrefois. Ce n'est que par un prodige d'aménagement qu'elle pourra distribuer les forces de son esprit sur tant d'objets divers.

Mais il me semble que la question n'a pas été bien posée. Ou plutôt on a négligé un élément essentiel. On a discuté comme si la bourgeoisie constituait encore la seule force intellectuelle de la France. Et à ceux qui disent que tous les enfants des lycées et des collèges doivent recevoir la culture latine et grecque parce que, en dehors de cette culture, il n'y a pas d'éducation parfaite, je suis tenté de dire : Que faites-vous donc des millions de travailleurs, ouvriers et paysans, que vous avez appelés à la vie civique, que vous instruisez dans vos écoles et qui agissent désormais directement sur la civilisations de la France ? Avez-vous donc renoncé à leur donner une éducation vraiment française ?

Pour moi, je crois qu'il faut arriver à leur donner une culture classique, c'est-à-dire le sens de la beauté, de la justesse, de l'ordre, de la mesure. La connaissance des œuvres antiques aide une nation à maintenir, à développer en elle cet esprit classique ; mais il ne la constitue pas. Il est l'expression d'une sorte de maturité sociale ; et le prolétariat, à mesure que se précisera en lui la conscience de sa force et de son destin, sera de plus en plus capable des qualités supérieures. Quand une classe est faible, quand ses ambitions excèdent son pouvoir, elle est réduite à déclamer. Ou elle s'emporte en violences de paroles désordonnées qui trahissent l'infirmité foncière, ou elle imite gauchement les façons de parler, les élégances et les éloquences conventionnelles de la classe dominante. C'est ainsi que subsiste encore dans la vie intellectuelle du prolétariat une trop grande part de rhétorique. Mais quand sa parole a une valeur sociale certaine, quand elle exprime et traduit des idées, des forces avec lesquelles toute une société doit compter, alors elle n'a pas besoin de forcer le ton ; et elle dédaigne d'emprunter à la rhétorique banale des ornements superficiels. Comme la force de sa pensée lui vient des choses, et comme la force de sa parole lui vient de sa pensée, son souci dominant est de traduire exactement la réalité telle qu'elle la veut, et elle est conduite à mettre dans ses idées cette liaison, cet ordre, cet enchaînement qui ajoutent si puissamment à la force du discours et qui est un élément essentiel de la beauté classique. En même temps qu'elle contracte le besoin de l'ordre, elle apprend la mesure qui est un effet et un signe de la force. Car rien ne donne la sensation de la force, dans l'ordre intellectuel et social, comme dans l'ordre physique, comme de ne pas la dépenser toute entière, et d'éviter jusque dans l'action la plus vigoureuse, cette tension extrême des muscles, des nerfs ou de la parole qui marque que l'organisme est arrivé à sa limite et n'a plus de réserves. Encore un degré, et une classe consciente de sa force profonde et tranquille aura, jusque dans le combat, cette liberté, ce jeu, cette joie, cette vive et rapide lumière de gaieté, d'ironie et de grâce qui sont la partie supérieure de l'art classique.

J'ajoute qu'arrivée à ce point une classe est capable de comprendre, de goûter ce que les classes qui l'ont précédée dans l'histoire ont produit de plus noble.

J'ajoute qu'arrivée à ce point une classe est capable de comprendre, de goûter ce que les classes qui l'ont précédée dans l'histoire ont produit de plus noble.

Aussi la question de la culture française devient, à une certaine profondeur, une question sociale. La France a besoin certes, pour le mouvement continué et amplifié de son génie, de rester en communication avec les sources antiques. Mais elle a besoin plus encore de devenir toute entière une nation « classique », c'est-à-dire une nation où l'immense peuple du travail aura, par l'accroissement et l'organisation de sa force, les élans supérieurs de pensée cohérente, d'action ordonnée, d'expression vigoureuse et calme, de joie lumineuse, qui constituent la beauté classique de l'esprit et la gloire d'une race. »

Voir aussi : RÈGLE DE TROIS OU RÈGLE DE SIX ?

et : DIVISION PAR ZÉRO

.jpg)