BACKROOM

" Cet ouvrage, naviguant de sauna en backroom,

eût été interdit, il y a une

cinquantaine ou une centaine d'années, pour des raisons différentes et pour

simple cause d'atteinte aux bonnes mœurs. En un demi-siècle, on a donc assisté

à un changement d'optique, quant à la définition de l'obscène, sexualisé jadis,

politisé aujourd'hui. "

Emmanuel

Le Roy Ladurie, Le Figaro, 2000. (Sur Tricks de Renaud Camus)

" Tel livre il y a tout juste un demi-siècle

aurait été aussitôt retiré de la vente pour atteinte aux bonnes mœurs, du fait

de ses pérégrinations et narrations incessantes relatives à des séjours en backrooms

et en saunas. "

Emmanuel Le Roy Ladurie, " Il est assis entre

toutes les chaises ", Commentaire, n° 91, automne 2000, page 679.

" Les backrooms, lieux de rencontres

sexuelles, situés à l'étage ou en sous-sol de certains établissements de nuit

gays, se sont multipliés ces dernières années, notamment dans la capitale, qui

en compte une cinquantaine. Parfois plongées dans le noir, ces pièces ou ces cabines

sont le théâtre de rencontres furtives, anonymes et de pratiques sexuelles

totalement débridées. "

Sandrine

Blanchard, " Dans les backrooms, la vigilance à l'égard du sida

recule ", Le Monde, 21 novembre 2000.

« Nous étions dans un bar bizarre, très kitsch,

avec des miroirs et des dorures, rempli d’homosexuels paroxystiques qui

s’enculaient sans retenue dans des backrooms adjacentes, mais cependant

ouvert à tous, des groupes de garçons et de filles prenaient tranquillement des

Cocas aux tables voisines. »

Michel

Houellebecq, La Possibilité d’une île, DANIEL 1, 15, Paris :

Fayard, 2005.

BARDACHE

Ce mot est d’un usage assez régulier depuis la Renaissance. Dès son

apparition, il était dépourvu de l’ambiguïté que subissaient bougre et sodomite.

Les emplois fréquents jusqu’à la Révolution montrent que la société française

s’était surtout attachée à décrire, voire à stigmatiser, la passivité du plus jeune dans l'amour grec.

Bardache

vient de l’italien bardassa ou bardascia, jeune garçon, ou encore de bardacco, et non de l'arabe bardaj.

L’humaniste Henri Estienne souligna l’origine du mot en y voyant l’origine de la chose :

« Les mots dont nous usons pour exprimer une

telle méchanceté, empruntés du langage italien, servent de preuve suffisante

que la France tient d’eux ce qu’elle en a. »

Henri Estienne, Traité préparatif à l’Apologie pour Hérodote, livre I, chapitre 10 " Qu'il est vraisemblable qu'outre les vices repris par les prêcheurs du siècle prochain au nôtre, il y en avait d'autres ", Genève 1566, Lyon 1592.

« On fait aussi plusieurs contes de Cordeliers et

de Jacobins surpris en menant avec eux leurs putains habillées en

novices : de fait ça a été une subtile invention de se faire permettre de

mener des novices, pour sous ce titre avoir toujours ou un bardache, ou

une garce. »

Ibid.,

chapitre 21 " De la lubricité et paillardise des gens d'église ". Si non caste, tamen caute : si non chastement, du moins avec prudence.

Chez Rabelais, on trouve la variante bredache :

« Ho,

bougre, bredache de tous les diables incubes, succubes et tout quand il y

a. »

Quart

Livre, chapitre XX, 1e

édition partielle, 1548.

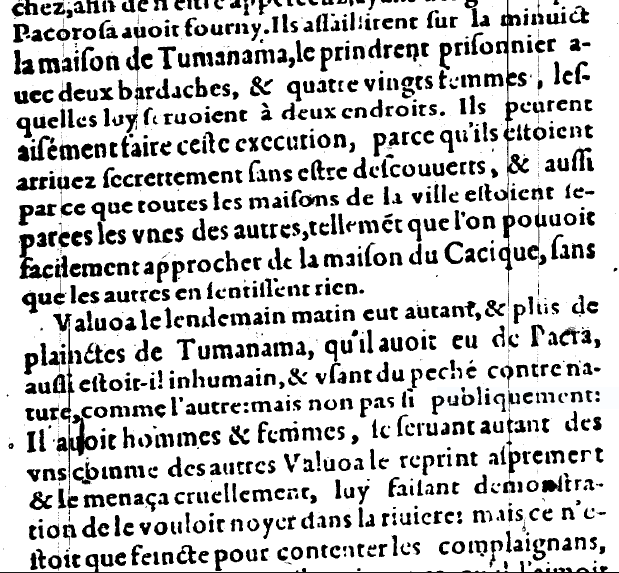

Lopez de Gomara, Histoire général des Indes occidentales, livre III, chapitre 14 :

Plusieurs éditions de la traduction par Martin Fumée dans le dernier tiers du XVIe siècle.

En 1575, le mot figurait dans une curieuse

justification de la polygamie brésilienne comme moyen de prévenir

l’homosexualité masculine :

« Jamais les hommes n’habitent avec elles pendant

qu’elles sont grosses, ni après l’enfantement, et jusqu’à ce que l’enfant soit

nourri et chemine tout seul ou ait un an pour le moins : d’autant qu’ils

disent avoir affaire avec leurs filles lorsqu’elles sont encore au ventre de la

mère et en ce faisant ils paillardent : et si c’est un mâle ils le font bardache

ou bougeron, qu’ils nomment en leur langage Tevir : ce qui est fort

détestable et abominable, seulement de le penser. Voilà la cause principale

pour laquelle ils ont plusieurs femmes. »

André Thevet, Cosmographie universelle, tome 2,

folio 933.

Bougeron est

ici opposé à bardache comme l’agent au patient, ce que

l’on trouvera aussi chez Brantôme :

« Jamais

nul bougre ni bardache ne fut brave, vaillant et généreux que le grand

Jules César. »

Les

Dames galantes, 1er

discours.

Dans l’ouvrage anonyme Le Cabinet du Roi de France

(La Rochelle, 1581-1582) attribué à un certain Nicolas Froumenteau, on rencontre un curieux dénombrement des

ecclésiastiques violant la règle de chasteté ; ainsi sur 478 chanoines de

l’archevêché de Lyon, 78 sont trouvés sodomites et 39 bardaches ;

des vicaires « ont quelques bardaches, mais cela est fort

secret » (livre premier, " Vicaires ", page 28). Un dénombrement analogue est cité, mais comme venant de l'Angleterre, par Henri Estienne (1528-1598) dans l'édition de 1592 de son Apologie pour Hérodote, au chapitre 21.

« Dix-neuf sodomites sont remarqués de ce nombre, et quatorze bardaches, tous dénommés en la liste. » Le Cabinet du Roi de France, livre premier, " Vicaires officiaux et autres ".

Le

théologien franciscain Jean Benedicti fit une petite étude de la

question :

« La glose expose le mot de saint Paul molles

en disant pathiques. Et me semble que sont bardaches, le

bordel desquels détruisit le roi Josias [II Rois, XXIII, 7]. Il démolit,

dit l’Écriture, les maison des efféminés, ainsi les appelle notre version

commune. Les hébreux les appellent Kadeschim, les Ethniques les nommaient

cinaedos, c’est-à-dire cinèdes. Tel fut Ganymède, duquel

s’énamoura Jupiter, si les poètes disent vrai. Tel fut Jules César étant encore

garçon, aimé du roi de Nicomédie. »

La

Somme des péchés, 1601.

Le libertinage passa sur les textes.

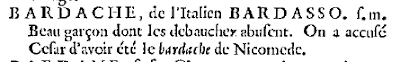

Dictionnaire français de Pierre Richelet, 1680 et 1706 :

édition de 1680

édition de 1706

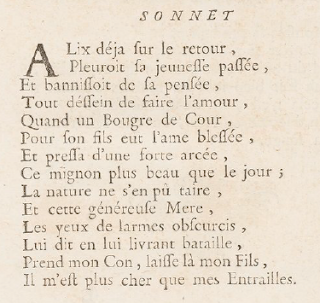

Vers composés en 1681 ou 1685 et attribués au musicien Lully :

« La vieille Cortain se fâche

Que Brunet soit mon mignon ;

Elle est une vieille vache,

Il est un joli bardache ;

Elle a le con lâche et profond,

Il a le cul petit et rond. »

BnF, manuscrit français 12688, page 284 (recueil Clairambault, tome 3)

Pierre Jurieu : « C'est une iniquité que d'attirer le bien des familles pour enrichir ce qu'on appelle l'Eglise, et pour fonder des revenus prodigieux, dont on abuse pour nourrir des chiens, des chevaux, des concubines, des bardaches, et pour soutenir des maisons somptueuses comme celles des souverains.

Préjugés légitimes contre le Papisme, Amsterdam : Henry Desbordes, 1685, première partie, chapitre IV, page 87.

« Les évêques de Rome étaient sodomites, bardaches, athées, ivrognes, simoniaques, en un mot c'étaient des démons. »

Préjugés légitimes ... première partie, chapitre VIII, page 135.

Gilles Ménage,

Dictionnaire étymologique ..., 1694.

« Il [Louis-Joseph de Vendôme] était sodomite. Mais il eût été à souhaiter qu’au lieu de bougre, l’auteur eût pu mettre bardache, car le grand plaisir de ce duc était de se faire enculer, et il se servait pour cela de valets et de paysans, faute de plus gentils ouvriers. On dit même que les paysans des environs de sa belle maison d’Anet [Eure et Loir] se tenaient avec soin sur son chemin lorsqu’il allait à la chasse, parce qu’il les écartait souvent dans les bois pour se faire foutre et leur donnait à chacun une pistole pour le prix de leur travail»

Recueil Maurepas, année 1695, BnF, manuscrit français 12623, tome 8, page 229. Commentaire du dernier vers d’une épigramme, « C’est le meilleur bougre du monde. »

Antoine Furetière, Dictionnaire universel..., 1701 (rien en 1690)

...

« Le

souverain même des Dieux [Jupiter],

Roi

de la bougrerie

Par

son bardache dans les Cieux [Ganymède]

Fit

verser l’ambroisie. »

Pierre Bayle : « Pour ses autres sœurs, il les prostitua à ses bardaches, et les punit ensuite sous prétexte de conspiration et d'adultère. » Article " Caligula ", Dictionnaire historique et critique, tome 2, 1738.

« On n’y trouve [au café d’Alexandre] que des

raccrocheuses, des bougres et des bardaches. Il se passe dans ce café

des infamies, des horreurs qu’il est inutile de nommer ; les titres de

ceux qui l’habitent les font assez deviner. »

Mayeur de Saint-Paul, Le Désœuvré, ou L’Espion du

Boulevard du Temple, 1781, chapitre VI.

« Antinoüs, ainsi nommé parce qu'à l'exemple du bardache

d'Hadrien, il joignait au plus beau vit du monde le cul le plus voluptueux, ce

qui est très rare, était porteur d'un outil de huit pouces de tour sur douze de

long. »

Marquis

de Sade, Les Cent vingt journées de Sodome, Introduction.

" BARDACHE.

Subst. masc. Terme obscène. Jeune homme dont les Pédérastes abusent. "

Dictionnaire

de l'Académie française, 5e édition,

1798. Définition inspirée de celle de Richelet.

Honoré

de Balzac utilisa le mot comme insulte dans Le Chef d’œuvre inconnu, 1831, chapitre II :

" Tu ne vois rien, manant ! maheustre ! bélître ! bardache ! Pourquoi donc es-tu monté ici ? "

Gustave Flaubert avait eu pour lui une affection particulière :

« J’étais né pour être empereur de Cochinchine,

pour fumer dans des pipes de 36 toises, pour avoir 6 mille femmes et 1 400

bardaches. »

Lettre à Ernest Chevalier, 14

novembre 1840.

« Nous avons été indignement floués de 300

piastres (75 francs) pour voir danser les bardaches […] Quant à la

pédérastie, brosse. Ces messieurs ont des amants de cœur, je ne sais quoi. On

les réserve pour les pachas. Bref il nous a été impossible d’en tâter. Ce que

je ne regrette nullement, car leur danse m’a profondément dégoûté d’eux. »

Lettre à Louis Bouilhet, 19 décembre 1850.

Alfred Delvau annonça l’évolution vers le sens général d’homosexuel masculin en mettant :

« BARDACHE. Pédéraste actif ou passif, au choix – des autres. »

Dictionnaire érotique moderne, 1864.

On peut supposer que Flaubert n’était pas sérieux

lorsqu’il écrivait :

« Le philosophe Baudry a publié le premier volume

de sa Linguistique, qui doit lui ouvrir les portes de l’Institut. Je

dîne chez ce brave homme mardi prochain avec Littré, Renan et Maury. Quelle

réunion de bardaches ! »

Lettre à Jules Duplan, 14 mars 1868.

Cette nouvelle connotation, rappelant l’évolution de bougre,

n’était pas envisagée par Littré, qui donna en 1863 cette définition pas du

tout originale « Terme obscène signifiant mignon, giton. »

" La vocation du théâtre est, à mes yeux, la plus

basse des misères de ce monde abject et la sodomie passive est, je crois, un

peu moins infâme. Le bardache, même vénal, est du moins, forcé de

restreindre, chaque fois, son stupre à la cohabitation d'un seul et peut garder

encore, -- au fond de son ignominie effroyable, -- la liberté d'un certain

choix. Le comédien s'abandonne, sans choix, à la multitude, et son industrie

n'est pas moins ignoble, puisque c'est son corps qui est l'instrument. "

Léon

Bloy (1846-1917), Le Désespéré (1886), chapitre IV.

« Les voici bien, les jeunes blondins qu’ils

adorent, les bardaches modernes, les uns se maquillant comme des femmes,

d’autres portant des bagues et des bracelets ou signalant leur passage par une

trace de parfum ! Ces greluchons appartiennent au troisième

sexe. Ignominieux renversement des lois naturelles qui fait revivre à

travers notre société les hontes de l’antique Pentapole [Sodome, Gomorrhe et

trois autres villes] ou les plus impures débauches de la décadence romaine. »

FrédéricLoliée, Les Immoraux. Études physiologiques, livre 2, VI, Paris : A. Savine, 1891.

L'amitié entre Maurice Barchèche et Robert Brasillac avait suscité les railleries d'élèves de l'École normale supérieure, qui les surnommèrent " Bardache " et " Brasilèche " (selon Mickaël Studnicki, Droites nationalistes et homosexualités en France, Paris : Sorbonne Université Presses, 2025, chapitre IV, page 206, note 9..

On

rencontre encore parfois le mot, par exemple dans le polar historique d’Alice Yvernat :

« Par expérience, il savait que les bardaches

n’avaient pas pour la plupart d’entre eux un aspect très différent de n’importe

quel honnête homme croisé dans la rue, mais il ne pouvait s’empêcher de se

poser la question. Comment apparaissait-il aux yeux de ces

gens-là ? »

BARDACHER, BARDACHISER

« De boire, de manger, de jouer, de dormir, de

paillarder, de bardachiser, de se jouer de la sorcellerie, on n’en

touche ici rien, qui sont néanmoins sept item, qu'on ne peut ôter de la caboche des moines. »

Anonyme [Nicolas Froumenteau], Le Cabinet du Roi de France, La Rochelle, 1581, livre premier, page 166.

L’auteur protestant de cet ouvrage, adepte de

l'ordre moral, recommandait le mariage des prêtres comme moyen efficace de

supprimer les relations masculines :

« Vous préviendrez par ce moyen chaque an

30 000 ou 40 000 incestes en l’Église anglicane, et la sodomie ;

car 25 000 ou 30 000 personnes qui ont accoutumé d’y bardacher

se déporteront de leur sodomie afin de se marier. » Le Cabinet du Roi de France, La Rochelle, 1581, livre second " La grande bénédiction et prospérité, qui adviendra en France, si une fois la polygamie est supprimée " page 379.

Bardachiser

figurait dans le dictionnaire français-anglais de R. Cotgrave, avec cette

définition : « To commit sodomy, to bugger, to ingle ».

BARDACHERIE

"Il ne serait point question de fouterie

naturelle. On n'y occuperait ses forces et son temps qu'à soulager les ardeurs

de la bougrerie, de la pédérastie et de la bardacherie."

Bordel apostolique institué par Pie VI pape en faveur

du clergé de France,

« Supplique », 1790.

Au passage, notez la belle expression "soulager

les ardeurs", aux antipodes de ce que nous offre la sociologie gauchiste

avec ses "pratiques sexuelles".

BARDACHIN,

BARDACHINET

« Accourez, bougres, bardaches, bardachins

et bardachinets, contemplez et voyez si la mobilité de mon rond ne met

pas en défaut la mobilité du vôtre. »

Anonyme, Les Enfants de Sodome à l’Assemblée nationale, 1790, discours de la Tabouret.

BAREBACK,

BAREBACKER

« Le " bareback " est le culte

des rapports non protégés, le " no capote ". II signifie

littéralement " chevauchée à cru ". Pour les " barebackers

", les capotes empêcheraient de bander. Elles seraient un indice de la

honte de soi et de haine du sexe. »

Régine Deforges, Libération, 16 avril 2003.

BAT-CONTRE

Alfred Delvau : « BAT-CONTRE. Pédéraste, dans l'argot des voleurs, qui est aussi celui des filles. »

Dictionnaire érotique moderne, 1864. Peut-être un rapport avec le conte de La Fontaine Le Bât.

BATHILLE, BATHYLLE

Nom

d’un aimé dans les vers d’Anacréon (VIe siècle avant J. C.) et de

ses imitateurs ; selon Pierre Bayle, cet amour a toujours passé pour

« une franche pédérastie ». Juvénal en fit un nom de danseur dans sa VIe satire (vers 63), et Agrippa d’Aubigné en dériva un terme

générique :

« Caresser un Bathille, en son lit

l’héberger,

N’ayant muet témoin de ses noires ordures

Que les impures nuits et les couches impures. »

Tragiques,

II, « Princes ». Publié en 1616.

Le souvenir d’Anacréon fut réveillé par ces vers de

Mérard de Saint-Just :

« Monsieur Richfort, Anglais très entiché

D’un goût impropre, épris du beau Bathylle,

Des beaux garçons le plus beau de la ville,

Pour cent louis a conclu le marché ;

Il le désire, et des mains le dévore ;

Et s’il n’est pas complètement encore

Heureux amant, on peut lire en ses yeux

Qu’avec son ange il voudrait être aux cieux. »

La Courtisane d’Athènes. Poésies diverses, 1801.

Le mot revit le jour en 1909, année pendant laquelle

l’homosexualité fut en France un sujet fort discuté dans de nombreuses

publications :

« En notre troisième République, Bathylle

règne à Paris comme il régnait à Rome. Sous l’œil tolérant de notre police, des

bars select, affectés au nouveau culte, reçoivent, chaque soir, un

public de malades, de pervertis, de snobs, de provinciaux, et d’étrangers,

anglo-saxons pour la plupart, avides, sans doute, d’exercer en ces lieux

l’apostolat méthodiste qui sommeille dans tout cœur britannique. »

Wamba, « L’hérésie sentimentale », Fantasio - Magazine gai,

n° 67, 1er mai 1909 ; sont mentionnés l’Alvin’s Bar et le

Maxence Bar ; vers 1900 d’autres signalaient le Scarabée, rue de

Dunkerque.

BEAU, subs.

« Aristote

dit, appartenir aux beaux, le droit de commander [cf Diogène Laërce, Vies..., V, § 19] : et quand il en

est, de qui la beauté approche celle des images des Dieux, que la vénération

leur est pareillement due. À celui qui lui demandait, pourquoi plus long temps,

et plus souvent, on hantait les beaux : Cette demande, fait-il,

n'appartient à être faite, que par un aveugle. La plupart et les plus grands

Philosophes, payèrent leur écolage, et acquirent la sagesse, par l'entremise et

faveur de leur beauté. »

« Le

quartier général de ces messieurs à culotte se tient place du Carrousel, entre

les deux guichets du côté de la rivière, de huit à neuf heures du soir. Les beaux,

les patients, sont en ligne, dans l'attitude d'un homme qui satisfait un

besoin. Les amateurs inspectent. Enveloppé dans mon manteau, j'ai

parcouru cette ligne de chiens et de cochons! C'est là le dernier degré de la

dépravation humaine. »

Fournier-Verneuil,

Paris, Tableau moral et philosophique, 1826.

« Catalogue

critique et descriptif de 43 gitons, par un Genevois turquisant. Fazyl Bey. Le Livre des beaux. Traduit du turc avec une introduction et des notes par

un pacha à trois queues. Paris, Bibliothèque internationale d'édition, 1909. »

(Extrait du catalogue de la vente Erotica de

2007 chez Bergé et associés).

«

Le Livre des Beaux contient 43

courts chapitres consacrés chacun à la description d'un giton. Le « pacha à

trois queues » à qui est attribuée cette traduction annotée pourrait bien être

Edmond Fazy, qui était Suisse et non Levantin comme Fazyl Bey, mais qui

connaissait le turc et qui semble avoir accordé un intérêt particulier aux

homosexuels » (Pascal Pia, pages 818-819)."

[Georges Hérelle] : « Il [Phanoclès] avait composé un poème intitulé

"Eρωτες ή Καλοί", " Les amours ou les Beaux ", où il

chantait des légendes religieuses et héroïques relatives à l’amour des

garçons. […] Phanoclès avait intitulé Καλοί le poème où il célébrait les

plus illustres des "Beaux" d’autrefois.»

Histoire de l’amour grec, 1930, sous le pseudonyme de L. R. de Pogey-Castries.

Sur les petits-maîtres et les beaux, voir le chapitre « Le Théâtre des Beaux », dans Pierre Saint-Amand, Suite libertine. Vies du XVIIIe siècle, pages 115-128, Paris : Classiques Garnier, 2021.

BERGER,

BERGER PASSIONNÉ

« Le berger passionné Corydon »

Rabelais, Quart Livre [1552], chap. 28.

« Un berger de Virgile ou un élève de Platon »

Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe II, chapitre II. (1922).

André Gide désigna par le mot de « berger »

d’abord le personnage de Théocrite et de Virgile, puis son ouvrage Corydon.

Il connaissait sans aucun doute le poème de Christopher Marlowe « The

Passionate Shepherd to his Love ».

BI,

adj. inv. Et subs.

Abréviation de bisexuel.

« Dans ces temps-là tout le monde était peu ou

prou bi : pendant que Monsieur s’intéressait à la puberté de

quelque giton, Madame jouait les grandes goudous sacrées, entre filles. »

Dominique Durand, « Le courrier de Jeanne

Lacane », Le Canard enchaîné, 13 avril 1983.

« Aujourd’hui, le mouvement bi américain est riche de groupes bi

mixtes et non mixtes, de groupes de support et d’autres de discussion, de

groupes « black », juifs, étudiants, de parents et d’épouses de bisexuels.

Bref, il existe plus de 350 organisations bi. Leur diversité témoigne de

leur vitalité et de leur raison d’être. »

« Le Conseil est la principale instance

décisionnaire de l'Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans. Son

rôle est de discuter et de décider des grandes orientations de l'association.

C'est aussi un lieu public de rencontre et d'échanges pour ses membres, et un

lieu de mise en commun de moyens et d'élaboration de stratégies

collectives. »

« Ce 28 juin prochain [2003], de toute façon, on

remet ça, pour la 2è édition de la Marche des fiertés lesbiennes, gaies, bi

et trans. politique et revendicative. Face à des pouvoirs publics qui nous

ignorent, cette marche le sera comme jamais, avec un mot d'ordre clair et

exigeant : "Homophobie, lesbophobie, transphobie : agissons !". Elle

sera tout à la fois pop, rock, techno, house, ou bal musette : loin d'être

uniforme, elle cultivera comme toujours la diversité musicale, culturelle,

générationnelle. Hétéros, bi et homos de tout genre s'y cotoieront

derrière cet unique mot d'ordre et ces multiples ambiances. »

Un habitué d’un club échangiste auvergnat se définit

comme « bi léger ».

Encore abrégé en B dans LGBT et Inter-LGBT.

BIBI

Selon Alfred Delvau, « BIBI. Mignon ; Jouvenceau qui

sert aux plaisirs libertins des vieillards, – le giton du Satyricon, le Ganmède

de Jupiter, l’officiosus des bains publics, à Rome. » La 2e édition ajoute : « – ou

mignon de dame. »

Dictionnaire érotique moderne, 1964.

BICHON

« BICHON. Jeune homme qui sert aux plaisirs d'un homme mûr. C'est le giton moderne. »

Alfred Delvau, Dictionnaire érotique moderne..., 1864.

« Bichon : Petit jeune homme qui joue

le rôle de Théodore Calvi auprès de n’importe quels Vautrin. »

Alfred Delvau, Dictionnaire de la langue verte, Paris : E. Dentu, 1866.

Donné comme équivalent de pédéraste par Georges Delesalle dans son Dictionnaire Argot-Français et Français-Argot, Paris : Paul Ollendorff, 1896.

BIJOU

« Jeune homme débauché tenant la place entre le petit Jésus et le maître chanteur. »

Gustave Macé, Mes lundis en prison, Paris : G. Charpentier, 1889.

BILBOQUET

« Homme

qui est le jouet des autres. »

Alfred Delvau,

Dictionnaire de la langue verte, 2e édition, Paris : E. Dentu, 1866.

BIPHOBIE

Terme d'origine anglo-saxonne.

" Article pour faire un état des lieux sommaire de la

biphobie avec un top 10 des anecdotes biphobes "

La Biphobie ! Et si on en parlait (2016).

BIQUE ET

BOUC

Bique-et-bouc Créatures des deux genres, — dans l'argot du peuple, ordinairement plus brutal pour ces créatures-là.

Alfred Delvau, Dictionnaire de la langue verte, 2e édition, Paris : E. Dentu, 1866.

« BIQUE

ET BOUC : Voir Être (en) »

Lorédan Larchey, 1881.

Bique et bouc sont donnés comme équivalent de pédérastes par Georges Delesalle dans son Dictionnaire Argot-Français et Français-Argot, Paris : Paul Ollendorff, 1896.

Homosexuel

à la fois actif et passif, d’après François Caradec et le Grand Robert

1985.

BIS(S)EXUALITÉ

Ce mot ainsi que bisexuel ont d’abord été appliqués

par les botanistes aux plantes hermaphrodites, en opposition à unisexualité et

unisexuel. Charles Fourier a transposé cette double paire d’opposés dans

le domaine de la sexualité humaine.

« Les hommes qui ont séduit, corrompu, souillé

les âmes et les vies de leurs semblables plus jeunes sont d’habitude des

pervertis. Ils n’ont pas toujours été unisexuels. Ils ont plus de prise. Ils

sont plus vicieux. L’unisexuel qui s’essaye à la bissexualité devient

aussi corrompu que l’homme sexuel normal qui s’essaye à l’unisexualité :

ils ont tous les vices, ceux qui leur reviennent et les autres. »

Marc-André Raffalovich, « Quelques observations

sur l’inversion », Archives d’Anthropologie Criminelle, n° 50, 15 mars

1894.

BISEXUEL

« En amour, il y a ultragamie entre deux

femmes saphiennes. Ce lien sort des attributions de l’amour qui comprennent les

unions bisexuelles. Dans ce cas, les deux ressorts de l’amour engrènent

dans la passion d’amitié ou affection unisexuelle. »

Charles Fourier, Œuvres complètes, Anthropos,

1967, tome IV, page 367.

« L’orgie

bisexuelle, genre très beau et très précieux en harmonie, mais inadmissible

en civilisation où l’on en voit à peine quelques lueurs à la suite de festins

et sans habitudes maintenues.

Charles

Fourier, Œuvres complètes, Anthropos, 1967, tome VII, page 58.

Ces

termes ont été repris par P.-J. Proudhon qui opposait à l’érotisme homoïousien

l’amour androgyne ou bi-sexuel :

« Cet

érotisme homoïousien, quelque spiritualiste qu’en soit le principe, n’en

demeure pas moins un délit contre le droit mutuel des sexes, et ce mensonge à

la destinée, après de si beaux commencements, méritait d’avoir une fin

épouvantable. Un des interlocuteurs de Plutarque, celui qui défend la cause de

l’amour androgyne ou bisexuel, fait à son adversaire, qui protestait au

nom des sectateurs du parfait amour contre les accusations dont on les

chargeait, l’objection suivante : Vous prétendez que votre amour est pur

de tout rapprochement des corps, et que l’union n’existe qu’entre les

âmes ; mais comment peut-il y avoir amour là où il n’y a pas

possession ? [Dialogue sur l’amour] »

Proudhon,

Amour et mariage, XXVI, 1858.

La trace de ce terme se perd ensuite ; on ne le

retrouve, dans un sens différent, qu’après l’introduction d’homosexuel et

d’uraniste, dans la période " fin de siècle " de réflexions médicale et sociologique sur la

question.

« Le docteur [Magnus] Hirschfeld a naturellement expédié

des questionnaires aux étudiants, aux ouvriers. D’après quelques uranistes de

toute confiance, M. Hirschfeld compte, à Berlin, sur 56 000, en Allemagne sur 1

200 000. Et les "bisexuels" sont deux fois aussi nombreux.

Hambourg abrite 5 000 unisexuels. »

« Les groupes uranistes … », 1904.

« M. Hirschfeld, qui est actuellement probablement le meilleur connaisseur

de l’homosexualité du monde entier, n’a certes pas exagéré en disant que Berlin

a plus de 50 000 homo et bisexuels parmi les hommes. »

« Le

monde homosexuel de Paris », Archives d’Anthropologie Criminelle,

n° 135, 15 mars 1905.

L’attention portée à la catégorie des bisexuels,

désormais ceux qui sont susceptibles d’aimer plus ou moins également les deux

sexes, fut renforcée par la publication en 1910 de l’ouvrage du Dr Saint-Paul L’Homosexualité

et les types homosexuels ; une critique en figurait dans Le

Malthusien de février 1911 :

« Les types homosexuels (invertis-nés,

paidophiles, occasionnels, bisexuels) sont fixés et déterminés de main

de maître. »

En tant que disposition constitutionnelle ou

« puissance des contraires » (Jacques Corraze, 1969), le concept de

bisexualité dérive de celui d’hermaphrodisme moral.

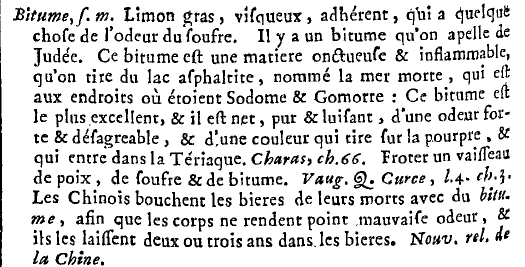

BITUMINIE

Genèse

XIV, 10 : "la vallée de Siddim

[Sodome] était pleine de puits de bitume"

cf

Béroalde de Verville, Le Moyen de Parvenir, édition de 1984, p. 182, en note : bituminie

= sodomie.

Dictionnaire française de Pierre Richelet, 1706 :

BLEU

Dans les expressions « ballets bleus »

(par opposition à « ballets roses »), « zone bleue »,

« garçon bleu » (de l’anglais « blue boy »).

Voir aussi l’opuscule de Jacques-ouis. Delpal, Ultra-Guide Paris bleu

tendre, 1972.

En

russe, голубой signifie à la fois « bleu ciel » et

« homosexuel » (Meilach, 1982 ; Le Guévellou, 2002). Le terme se

prête au calembour : голу- boy.

BLONDIN, BLONDINET

« Les voici bien, les jeunes blondins

qu’ils adorent, les bardaches modernes, les uns se maquillant comme des femmes,

d’autres portant des bagues et des bracelets ou signalant leur passage par une

trace de parfum ! Ces greluchons appartiennent au troisième sexe. »

Frédéric

Loliée, Les Immoraux. Études physiologiques, Livre 2, VI, 1891.

« T’imaginais tout de même pas qu’il allait

sacrifier sa carrière pour tes petites fesses de blondinet ? »

BORD

Synonyme récent d'orientation sexuelle. Dans cette connotation, succède à côté.

« Chacun sa vie sexuelle, on sait

que les homos existent pas besoin de nous le rabâcher. Aujourd'hui ils n'ont

plus besoin de se battre pour prouver quoi que ce soit à l'autre bord.

L'homosexualité est dans les mœurs maintenant plus la peine de nous en faire

tout un cake ! »

Message Internet, mai 2008.

« Monsieur, vous êtes de quel bord

? »

Entendu le 11 avril 2010 à la discothèque " Le Pharaon " à

Montluçon (Allier, Auvergne).

BOUGERON, BOUGERONNER, BOUGERONNERIE

En juin 1578, des Mémoires anonymes sur les

troubles des Pays-Bas signalèrent plusieurs peines capitales

« le tout à cause de cet abominable péché de

sodomie ou autrement appelé bougeronnerie. » Édition J. B. Blaes, 1860, tome 2, pages 297-298.

Bougeronnerie dérive de bougeron ; on proposa pour sodomites les qualificatifs

suivants :

« Infâmes, exécrables, odieux, brutaux, vilains,

abominables, vicieux, bougres ou bougerons, malheureux, détestables,

gomorrhéens. »

M. de La Porte, Épithètes, 1580.

En 1575, le mot figurait dans une curieuse justification

de la polygamie brésilienne comme moyen de prévenir l’homosexualité

masculine :

« Jamais les hommes n’habitent avec elles pendant

qu’elles sont grosses, ni après l’enfantement, et jusqu’à ce que l’enfant soit

nourri et chemine tout seul ou ait un an pour le moins : d’autant qu’ils

disent avoir affaire avec leurs filles lorsqu’elles sont encore au ventre de la

mère et en ce faisant ils paillardent : et si c’est un mâle ils le font

bardache ou bougeron, qu’ils nomment en leur langage Tevir :

ce qui est fort détestable et abominable, seulement de le penser. Voilà la

cause principale pour laquelle ils ont plusieurs femmes. »

André Thevet, Cosmographie universelle, tome 2, f°

933.

« N’est-ce pas une belle morale

De voir les hommes se baiser !

Tous les Gascons en font métier

Bougres putains et bougerons :

Au demeurant, bons compagnons. »

Pierre de L’Estoile, Journal, décembre 1581.

« Quand le pape veut paillarder, ou bougeronner quelque bardache en sa chambre, j'estime qu'il fait retirer son valet. »

Le Cabinet du Roi de France, 1581, page 249.

« Un autre prêtre de St Honoré, dans l’église

même, bougeronne un jeune garçon ; et plusieurs autres actes

exécrables, tant que le papier en rougit, se commettent à Paris en ce mois

[août 1608] »

Pierre de L’Estoile, Journal.

« On menait au supplice deux garçons. Celui qui avait été le bougeron crut qu’il y allait de son honneur de passer pour ce qu’il était et déclara aux assistants que l’autre avait été le bardache. »

Tallemant des Réaux, Historiettes, II, 740.

Sur bougeronner, le Grand Vocabulaire

Français donnait en 1768 : « vieux verbe français qui signifiait

autrefois commettre le crime de sodomie. Le Complément du Dictionnaire de l'Académie française (1842) ajoute le participe passé :

BOUGRANT, BOUGRE, BOUGRÉ,

BOUGRERIE

Selon le Thresor de la langue française (1606)

du diplomate Jean Nicot, bougre correspond aux termes latins paedico,

paederastes.

Bougre et bougrerie

servaient au XIIe siècle à désigner les Bulgares (Villehardouin, Conquête

de Constantinople, chapitres 97, 107, 108 et 116) ; ils se sont ensuite

appliqués aux hérétiques et à leurs croyances, et enfin aux auteurs d’actes

sexuels illicites et à ces actes. Pierre Jurieu attribue ce détournement de sens au Papisme.

... péché pour lequel Sodome fut brûlée. "

Préjugés légitimes contre le Papisme, 1685,seconde partie, chapitre XXIV, page 303.

À la différence de sodomite, il n’y

avait donc initialement aucune idée d’homosexualité qui puisse expliquer la

transition de la dissidence religieuse à la dissidence sexuelle, sens dominant

à notre époque moderne. Sur ce cheminement, on rencontre la bestialité et la

sodomisation hétérosexuelle. Le sens homosexuel est manifeste dans cet exemple

du XIVe siècle, à l’occasion du procès d’un certain Remion à Reims

en 1372 : « Remion ayant été accusé et pris pour péché de bougrerie et de sodomie ; [il] habita charnellement avec plusieurs hommes, il nomma Pierre de Cierges.

Cierges nia tout, confessa seulement qu’il s’était approché d’une personne chaussée de hauts souliers de femme, croyant que c’en était une ; la femme se coucha sous lui volontairement ; lorsqu’il s’aperçut qu’il avait été trompé, il en éprouva si grande déplaisance qu’il s’en alla tout honteux et abominable.

Remion fut condamné à être brûlé. »

Bibliothèque de l’Arsenal, Paris, Archives de la Bastille, mss. 10254.

Gilles Ménage, Dictionnaire étymologique,..., 1750 [1694].

Dans une autre affaire judiciaire, la violence

remplaçait la ruse : la Chronique de Charles VII de Jean Chartier

raconte, à l’année 1435, cette exécution :

« En ce même temps, advint en la ville de Bourges

[Cher actuel] qu’un nommé Jacques Purgatoire,

offensant Dieu et la Cour céleste, avait commis le détestable péché de

sodomite, autrement dit bougrerie, et avait eu charnellement, par force,

maîtrise et violence, copulation avec plusieurs personnes par le fondement.

Pour quoi il fut emprisonné par les gens de justice, et après avoir été dûment

examiné, et le crime par lui confessé, il fut prêché en lieu public. Et afin

que cela tournât en exemple à tous, il fut condamné par justice à être brûlé au

lieu en tel cas accoutumé ; pour faire cette exécution, on requit le

bourreau de cette ville, qui fit son devoir en présence du peuple, ce qui fut

un grand bien et un bel exemple à chacun. »

L’élément de violence, présent dans environ 50 % des

procès connus du XIVe au XVIIIe siècle, dont la célèbre

affaire Deschauffours en 1726, n’était alors pas considéré comme le plus

grave ; c’était la bougrerie qui faisait horreur et offensait Dieu... À Toulouse en 1456, un certain Octo Castillan, argentier du Roi, fut accusé

d’avoir commis

« le péché désordonné, ou bougrerie » (BnF, mss. français 5454) ; cet inculpé avait entrepris une

grève de la faim et fut transféré à l’hôtel de l’Inquisition ; l’issue de

l’affaire n’est pas connue.

Le texte dit aussi « touchant la sodomie

dont il est accusé […] », ce qui manifeste la synonymie des deux termes dans l'esprit de l’auteur. Au début du XVIe siècle, le Journal d’un

bourgeois de Paris sous le règne de François Ier révélait deux

nouveaux procès :

« L’an 1533, fut brûlé à Blois, où était le Roi,

un Italien de la ville d’Alexandrie, à cause qu’il était bougre et

sodomite.

1534. Au mois

de janvier, fut amené de Lyon en la Cour du Parlement un marchand de Florence

appelant de la justice laye de Lyon, de la mort, pour avoir été trouvé bougre

et avoir commis ce péché à une fille

outre nature, et à un jeune fils, lesquels fils et fille s’en étaient plaints à

la justice. Il avait été condamné à Lyon à être brûlé vif, dont il appela en

Parlement […] finalement, par force d’argent, il n’en mourut point. » Édition

Lalanne, 1854.

Selon le Grand Coutumier de Jacques d’Ableiges

[1515], la punition de la bougrerie appartenait habituellement au juge royal,

et non au prévôt du seigneur. Le crime consistait en un coït anal homo ou

hétéro, ou en une relation avec un animal (bestialité) ; parfois on

comprenait sous cette accusation une relation entre femmes, mais jamais – à la

différence de sodomie ou péché contre nature – la masturbation.

Le Recueil d’arrêts notables de Jean Papon spécifiait en 1565, au

chapitre 22 :

« De luxure abominable.

§ 1. Bougrerie étant non accomplie est digne du

feu avec l’animal.

§ 2. Femme luxuriant avec une autre femme doit mourir.

Deux femmes se corrompant l’une l’autre ensemble sans mâle, sont punissables à

la mort : et est ce délit bougrerie et contre nature. »

Bien curieusement, Jean Papon n’envisageait pas

l’homosexualité masculine ; un paragraphe du chapitre 24, froidement

intitulé « Bougres punis par combustion », n’était relatif

qu’à des actes de bestialité. Il en était autrement dans un ouvrage un peu

ultérieur, le Traité des peines et amendes de Jean Duret (1572), à

l’article "Bougres" :

« Nous avons déclaré ci-dessus les peines propres

aux adultères, et espérons ci-après traiter succinctement des concubinages,

stupres, incestes, paillardises, et autres connexes, selon qu’il se trouvera

plus à propos. Maintenant que l’occasion se présente, voyons en deux mots

quelles punitions doivent endurer ceux qui s’adonnent à luxure contre nature.

Le vulgaire les appellent bougres ; Moïse traitant de cet

abominable péché ordonna que celui qui habiterait avec bêtes brutes, ou

coucherait avec un autre homme ainsi qu’il pouvait le faire avec une femme, ayant

transgressé, fût puni de mort (a).

Les lois impériales, conformes à de si saintes ordonnances, lorsque l’homme

prend la place de la femme, comme s’il espérait quelquefois enfanter – chose

détestable à penser - , que Vénus se déguise, que l’amour est cherché là où il

ne peut être trouvé, veulent que les droits s’arment, et s’élèvent pour punir

de mort tels monstres infâmes à jamais (b).

Autant en dit la disposition canonique : bien qu’irraisonnable, et ne

relevant pas de la loi, la bête qui a commis ce péché doit être mise à mort

avec l’homme ou la femme qu’elle a touché, pour éviter que demeurant en vie

ainsi polluée et contaminée, le seul souvenir ne fût odieux aux hommes. Il est

donc tout certain que le bougre doit mourir avec la bête, mais de quelle

sorte de mort ? Les praticiens français récitent que la mort indéterminée

par la loi a été appliquée au feu par un long usage, et la coutume, de sorte

que l’animal premièrement étranglé, et l’homme vif quelquefois, sont mis dans

le feu pour être réduits en cendres, même si le délit a été interrompu, et est

demeuré sans accomplissement. Voilà brièvement les peines que méritent les

luxurieux avec bêtes irraisonnables, et les hommes avec autres non différents

de sexe. Voilà une troisième espèce de cet énorme péché qui court entre les

femmes tant abominables, qu’elles suivent de chaleur d’autres femmes, autant ou

plus que l’homme : sans mâles se corrompent ensemble l’une l’autre :

s’il y a preuves suffisantes, elles n’échappent à moindre peine que la

mort. »

a. Cf Lévitique, XVIII,

22-23 et XX, 13 et 15-16.

b. On a ici une traduction

approximative de la loi romaine de Constant, adoptée en 342 et connue par ses

premiers mots : Cum vir nubit in femina.

Duret s’inspirait visiblement de Papon, ou d'une

source commune, mais ne le suivait pas entièrement.

L’entrée dans la langue littéraire se fit avec

Rabelais :

« J’avertirai le Roi des énormes abus que sont

forgés céans et par vos mains et menées, et que je sois ladre [lépreux] s’il ne

vous fait tous vifs brûler comme bougres, traîtres, hérétiques et séducteurs, ennemis de

Dieu et vertus. »

Gargantua,

chapitre XX, 1534.

« Fous fanatiques, aucuns ladres, aucuns bougres,

autres ladres et bougres ensemble »

Quart Livre,

Prologue de 1548.

« Ho,

bougre, bredache de tous les diables incubes, succubes et tout quand il

y a. »

Quart

Livre, chapitre XX, 1e

édition partielle, 1548.

Dans

les Annales de Bourgogne publiées en 1566, Paradin de Cuyseaux

rapporta, sans y souscrire complètement, les bruits qui couraient sur les

Albigeois :

« Aucuns

disaient qu’ils usaient de paillardises contre nature, et bougreries […]

Aucuns disent que ces vices sont choses inventées, pour les rendre odieux. »

Estienne :

Henri Estienne, Apologie pour Hérodote, 1566-1592, chapitre 21.

Que les Albigeois aient été accusé de bougrerie fut confirmé par un juriste du XVIIIe siècle :

« Le mot

de bougrerie est appliqué par les uns aux Albigeois qui avaient suivi la

même hérésie que les Bulgares ; et ils se fondent sur ce par l’intitulé du

chapitre [des Établissements de Saint Louis], où il paraît que l’on n’a

eu en vue que les mécréants et hérites, c’est-à-dire hérétiques. Les autres

appliquent la première partie de ce chapitre au crime contre nature, parce

qu’on a donné le même nom [bougres] à ceux qui s’en rendent

coupables : d’ailleurs la manière dont ce chapitre est conçu paraît

l’indiquer, puisqu’on y distingue deux espèces de crimes. »

C. C. de L’Averdy, Code pénal, ou Recueil des

principales ordonnances, 1752. Voltaire discute ce point dans l’article

« Amour nommé socratique » des Questions sur l’Encyclopédie.

Henri Estienne : " bougre sodomitique " (Apologie pour Hérodote, 1566-1592, livre I, chapitre 13).

Anonyme [Nicolas Froumenteau] : « Deux cents de ces curés sont bougres. » Le Cabinet du Roi de France, La Rochelle 1581, livre premier, " Curés ou pasteurs ".

Cabinet..., page 39. Via Gallica BnF.

De la même année 1581 :

« N’est-ce pas une belle morale

De voir les hommes se baiser !

Tous les Gascons en font métier

Bougres

putains et bougerons :

Au demeurant, bons compagnons. »

Pierre de L’Estoile, Vers anonymes cités dans les Mémoires-Journaux,

décembre 1581.

Dans Les Origines de la langue française (1650), Gille Ménage commençait ainsi son fameux article sur bougre : « Bougre : je suis de l’avis […] ». Tallemant des Réaux rapporta la plaisanterie faite à ce sujet :

« Ah ! lui dit Bautru, vous en êtes donc aussi, et vous l’imprimez ! tenez : il y a, bien moulé : Bougre je suis. »

Historiettes, « M. de Bautru ».

Ce serait donc Guillaume Bautru (1588-1669), réputé pour avoir aimé les hommes, qui aurait forgé ou fait connaître l'expression en être, révélatrice d’une certaine notion d’identité homosexuelle

Dans de violentes attaques contre le cardinal Mazarin,

le poète Paul Scarron (1610-1660) fit à partir de bougre d’étonnants exercices

de style :

« Bougre, des Bougres le majeur,

Des Politiques le mineur ;

[...]

Sergent à verge de Sodome,

Exploitant partout le Royaume,

Bougre

bougrant, bougre bougré,

Et bougre au suprême degré,

Bougre au

poil, et bougre à la plume,

Bougre en

grand et petit volume,

Bougre sodomisant l’État

Et bougre du plus haut carat,

Investissant le monde en poupe,

C’est-à-dire baisant en croupe.

Bougre à

chèvres, bougre à garçons,

Bougre de

toutes les façons,

Bougre venant en droite ligne,

D'Onan, masturbateur insigne,

Bougre Docteur in utroque,

Pipeur, Magicien quoque,

Homme aux femmes, et femme aux hommes,

Pour des poires, et pour des pommes. »

La Mazarinade,

1651 ; réédité en 1867

sous le titre La Pure vérité cachée.

Variante de date inconnue :

« Bougre, bouffon, baudet, badin,

Coquin, croquant, croqueur d’andouilles

Gavache, glorieux gredin,

Bougre, bouffon, baudet, badin,

Viedaze, vrai vilebrequin

De ceux au cul de qui tu fouilles,

Bougre, bouffon, baudet, badin,

Coquin, croquant, croqueur d’andouilles.

»

Le Carême de Mazarin, dans Via Gallica BnF.

" En

je ne sais quelle pièce au Pape, il [Dulot] lui disait :

Jusqu'où s'étend votre empire

bougrin.

Il

était un peu bougre lui-même. "

Tallemant

des Réaux, Historiettes [1657-1659], Dulot.

Libertinage érudit :

Gilles Ménage, Dictionnaire étymologique, 1694. Via Gallica BnF.

Montesquieu : « On se prépare à faire un feu de monsieur Chauffour, ancien commissaire des guerres, lequel tenait une maison où jamais femme n'entra mais bien, dit-on, des évêques et des ducs. Il demande d'être renvoyé par-devant un concile provincial, et cela en bonne jurisprudence, parce que le privilégié attire toujours le non-privilégié. On va faire une chambre ardente contre les bougres de province. »

Lettre à un destinataire inconnue, 6 mars 1726.

À Mandobar, avril 1726 : « Vous badinez sur la brûlure de Chaufours. Vous riez, parce que vous avez des amis dans les deux partis et que vous ne pouvez tomber que de vos pieds. »

Correspondance publiée par

François Gébelin, Bordeaux : Société des bibliophiles, 1914.

« Il y a cinq ou six mois qu'on a mis à la

Bastille un nommé Deschauffours qui était un particulier dans Paris, grand bougre

de son métier, bel homme et bien fait. Cet homme connaissait beaucoup de monde

dans le grand et dans le médiocre, car en général ce n'est pas l'amusement

petit-bourgeois. C'était chez lui le rendez-vous général, les parties de débauche s'y faisaient ... M. l'abbé de La Fare, évêque de Laon, était dans cette compagnie ; il est enfermé au séminaire. M. le comte de Tavannes, cordon bleu, est, dit-on, pour le même sujet exilé. »

Edmond Jean François Barbier, avocat, Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV, mai 1726, BnF, mss fr. 10286, f° 9.

« On

me contait ces jours-ci en parlant du maréchal d’Huxelles qu’il avait toujours

été fort entiché du péché philosophique, ce vice n’a pas laissé d’avoir de

grands hommes pour amis, et qu’un jour ils étaient trois en partie de débauche,

et que le troisième, qui n’était pas de ce goût-là, le fronda fort et ne

voulait pas croire qu’il y eût des bougres. »

Barbier, Journal..., octobre 1726.

L’argumentation de L’Averdy citée plus haut répondait par avance à cette note de Voltaire dans le Prix de la justice et de l’humanité : « le mot bulgarie, qui ne signifie qu’hérésie, fut pris pour le péché contre nature. » Voltaire ne s’était pas interrogé sur le sens d’hérite et de mécréant, passant ainsi à côté du phénomène assez fréquent de l’imputation de mauvaises mœurs à des fins polémiques. Type de dénigrement fort pratiqué pendant la Révolution ; dans Les Enfants de Sodome à l’Assemblée Nationale, l’abbé Louis Esprit Viennet (dont le frère Jacques Joseph fut député à la Convention) était décrit comme « le plus zélé partisan de la bougrerie ».

« Il ne serait point question de la fouterie naturelle. On n'y occuperait ses forces et son temps qu'à soulager les ardeurs de la bougrerie, de la pédérastie et de la bardacherie. »

Bordel apostolique …, 1790.

Dans le Comité ecclésiastique (1790, autre ouvrage parodique), treize noms étaient cités, dont

« L'abbé Lemintier [Augustin-René-Louis Le Mintier], évêque de Tréguier, qui réunit tous les titres de bougrerie et de jeanfoutrerie. ».

Le Jean-foutre, c'était alors l'homme à femmes (sauf pour Sade).

« Bourdaloue,

Lully, d’Alembert, La Harpe, Thomas, etc. sont des bougres. »

Les

Enfants de Sodome à l’Assemblée Nationale, 1790.

Seule exception à la prédominance du sens homosexuel

au XVIIIe siècle, les écrits du marquis de Sade, où bougre et sodomiste

peuvent désigner celui qui sodomise une femme.

« Des soins divers, mais superflus,

De Fiévée (*) occupent la vie :

Comme bougre il tache les culs,

Comme écrivain, il les essuie. »

Michaud, Petite biographie des gens de lettres, 1826.

(*) Joseph Fiévée, 1767-1839, écrivain et agent secret.

Deux entrées du Complément du Dictionnaire de l'Académie française, 1842.

Via Gallica BnF.

Le sens homosexuel s’est perdu progressivement, bougre

subsistant dans des interjections, parfois sous la forme atténuée bigre,

ou avec les significations de joyeux luron, pauvre diable, brave homme.

Gustave Flaubert, grand lecteur

de Sade, affectionnait des expressions telles que « cher vieux bougre »,

et l'adverbe « bougrement »..

« J'approche de la fin de ma petite bougrerie, laquelle n'est point commode ».

Correspondance, 1876.

« BOUGRE : Ce mot est à noter comme

ayant perdu tout à fait la portée injurieuse qu’il avait autrefois. Il

n’est plus aujourd’hui qu’un synonyme du mot garçon. »

Lorédan Larchey (1831-1902), Les Excentricités du

langage français, Paris : Aux bureaux de la Revue anecdotique, 1861.

À deux années de distance, Alfred Delvau donna deux

définitions différentes :

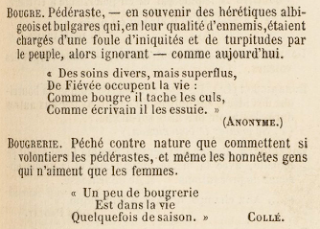

Dictionnaire érotique moderne, 1864 :

« Pédéraste, – en souvenir

des hérétiques albigeois et bulgares qui, en leur qualité d’ennemis, étaient

chargés d’une foule d’iniquités et de turpitudes par le peuple, alors ignorant,

comme aujourd’hui. »

Dictionnaire de la langue verte, Paris : E. Dentu, 1866 : « Homme robuste, de bons

poings et de grand cœur, – dans l’argot du peuple, qui ne donne pas à ce mot le

sens obscène qu’il a eu pendant un long temps. »

Lucien Rigaud confirma la perte de portée injurieuse :

Le Jargon Parisien - L'argot ancien et l'argot moderne,

Paris : Paul Ollendorff, 1878.

La liberté de langage des années 1789-1792 avait permis aux contre-révolutionnaires de dessiner une sorte d'image homosexuelle de la Révolution. Le père Duchesne (alias Hébert) accumulait les « Bougre ! ». Mais le mot ne bénéficiait pas, comme pédéraste et les dérivés de Sodome, d'ancrage culturel profond. L'évolution a été différente en anglais, bugger et le verbe to bugger continuant d'être employés jusqu'à une époque très récente.

Julien Green : « [Thad] Lovett nous raconte les soirées [Robert] Bernstein, les dîners de tapettes hâtivement expédiés par le maître de maison qui permet à peine qu'on happe son dessert et veut qu'on passe au salon et que les bougreries commencent au plus tôt. »

Journal intégral, 14 mars 1934, Paris : Robert Laffont, 2019.

« M. André Gide est pédéraste. Ce n'est pas le diffamer que de le dire, il s'en fait gloire. Il a écrit un petit livre (Corydon) pour s'en flatter et défendre l'uranie, et un gros bouquin (Si le grain ne meurt...) pour s'en confesser.

Je ne le lui reproche pas. Je m'en moque éperdument. Chacun prend son plaisir où il le trouve. Il me semble seulement aussi puéril d'avouer et de proclamer le goût qu'on a pour les jeunes gens qu'il me parait déplacé d'ouïr les confidences d'un érotomane déclarant n'aimer que les dames à gros derrière ou les jeunes filles aux seins inexistants.

Ce n'est pas du non-conformisme. C'est de l'exhibitionnisme... Une triste manie, sans plus.

Cependant, voici un article du réquisitoire d'André Gide contre l'U.R.S.S. (note au bas de la page 63) qu'il vient de publier et par lequel il accède pour la première fois, à soixante et un ans, aux gros tirages : " Que penser, au point de vue marxiste (sic) de celle (la loi) plus ancienne contre les homosexuels qui, les assimilant à des contre-révolutionnaires (car le non-conformisme est poursuivi jusque dans les questions sexuelles) les condamne à la déportation pour cinq ans, avec renouvellement de peine s'ils ne se trouvent pas amendés par l'exil ? "

On a le droit et peut-être le devoir de penser que ces dispositions sont bien rigoureuses. Mais on ne peut pas sous-estimer le poids dont elles ont pesé, au trébuchet de M. Gide, et la mesure dans laquelle elles ont aidé à sa déception.

Passons. Au sens propre du mot, M. André Gide est un pauvre bougre. »

" Un pauvre bougre : André Gide " Le Merle blanc siffle et persifle le samedi, N° 140, 5 décembre 1936, page 1. Via Gallica BnF.

BOUGRIE

« L’inceste

et la bougrie ordinaire

Ont

mis hors du rang du vulgaire

Le

canonisé Borromée. »

Agrippa

d’Aubigné, Épigrammes.

BOUGRIN (adj. et subs.), BOUGRINIÈRE, BOUGRINO,

BOUGRISQUE

Bougrin

se rencontre deux fois chez Rabelais,

et il y eut des reprises :

« Missaire

Bougrino » (Pantagruel, 1532, XIV)

« Le

pape Jules [Jules II], crieur de petits pâtés, mais il ne portait plus sa

grande et bougrisque barbe » (Pantagruel, XX)

« En

ce guéret, peu de bougrins sont nés,

Qu’on

n’ait berné sus le moulin à tan. » (Gargantua, 1534, II)

« Gens

soumis […] À Vénus, comme putains, maquerelles, marjolets, bougrins,

bragars, napleux, […] » (Pantagrueline prognostication, V)

« Le

saint champ du seigneur est plein de parasites,

Et

l’autel précieux ne sert qu’aux sodomites ;

Bref,

les temples à saints usages ordonnés

Par

ces ganymèdes bougrins sont profanés. »

Henri

Estienne, Apologie pour Hérodote, 1566-1592, chapitre 39, citant Baptiste Mantuan évoquant les vices des papes.

« Cette Maison est impudique :

Les pages s’y branlent la pique,

Les gardes foutent les exempts.

Pour achever la bougrinière,

On dit que très assurément,

Guitaut fout en cul la Rallière. »

Baron de Blot, Parnasse satyrique, 1623.

« En

je ne sais quelle pièce au Pape, il [Dulot] lui disait :

" Jusqu'où s'étend votre empire bougrin. "

Il

était un peu bougre lui-même. »

Tallemant des Réaux, Historiettes, Dulot.

BOUJARONNER

Le Bordel des muses, 1661.

BOURGEOIS

DE SODOME

Une des nombreuses expressions en " ... de

Sodome ".

« Serait-ce celui dont on m’a parlé d’une si

étrange sorte, et qui était bourgeois de Sodome longtemps avant d’être

capitaine dans Loudun [Vienne actuelle] ? C'est-à-dire que, sans aller à la

guerre, il [Nicolas Vauquelin] sait faire tourner le dos aux hommes, et qu'il a

appris il y a longtemps l'art de dompter et de subjuguer. Je sais cet horrible

secret d'un jeune gentilhomme de mes amis, quo non formosior alter, et

sur la pudicité duquel ce frère a eu de

très dangereux desseins, lorsqu'ils étaient ensemble à l'Académie ou au collège

; mais peut-être que c'est le frère chaste qui est votre ami et non le frère

pédéraste ; Dieu le veuille ainsi pour l'honneur de votre amitié. »

Lettre de Guez de Balzac à Jean Chapelain, 3 octobre

1644 (Lettres, Paris : Imprimerie Nationale, 1873)

BRANLADE

« Il [Émile Zola] s’étend sur les salauderies qui

ont lieu dans les collèges de province et qui ont un coin de brutalité que ne

présentent pas les branlades mignardes des collèges parisiens. »

Edmond de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire de 1851 à 1896, Paris : Fasquelle/Flammarion, 1956, à la date du 18 avril 1883.

BRODEUSE

« Individu appartenant au troisième

sexe. Argot des voleurs. »

Alfred Delvau, Dictionnaire de la langue

verte, 2e édition, 1866.

Donné comme équivalent de pédéraste par Georges Delesalle dans son Dictionnaire Argot-Français et Français-Argot, Paris : Paul Ollendorff, 1896.