I – Effets secondaires néfastes sur la probité intellectuelle

II - Prémonitions et mises en garde (avant Frédéric Nietzsche)III - Engagements, égarements ; matériaux d'un sottisier politique

IV - Reculs critiques et autocritiques

V - Et après ?

VI – Définitions positives du marxisme

II - Prémonitions et mises en garde (avant Frédéric Nietzsche) :

MONTESQUIEU, De l'Esprit des lois

ARAGON : " Il s'agit de préparer le procès monstre

d'un monde monstrueux

Aiguisez demain sur la pierre

Préparez les conseils d'ouvriers et soldats

Constituez le tribunal révolutionnaire

J'appelle la Terreur du fond de mes poumons

…

Je chante le Guépéou (*) qui se forme

en France à l'heure qu'il est

Je chante le Guépéou nécessaire de France

Je chante les Guépéous de nulle part et de partout

Je demande un Guépéou pour préparer la fin d'un monde

Demandez un Guépéou pour préparer la fin d'un monde

pour défendre ceux qui sont trahis

pour défendre ceux qui sont toujours trahis

Demandez un Guépéou vous qu'on plie et vous qu'on tue

Demandez un Guépéou

Il vous faut un Guépéou

Vive le Guépéou véritable image de la grandeur matérialiste

Vive le Guépéou contre Dieu Chiappe et la Marseillaise

Vive le Guépéou contre le pape et les poux

Vive le Guépéou contre la résignation des banques

Vive le Guépéou contre les manœuvres de l'Est

Vive le Guépéou contre la famille

Vive le Guépéou contre les lois scélérates

Vive le Guépéou contre le socialisme des assassins du type

Caballero Boncour Mac Donald Zoergibel

Vive le Guépéou contre tous les ennemis du prolétariat. "

IV - Reculs critiques et autocritiques

V - Et après ?

VI – Définitions positives du marxisme

I – Effets secondaires malfaisants sur la probité intellectuelle la plus élémentaire :

GIDE : « Ce qui m’effraie, c’est que cette religion communiste comporte, elle aussi, un dogme, une orthodoxie, des textes auxquels on se réfère, une abdication de la critique … C’est trop. » André Gide (1869-1951), Journal, 13 août 1933.

|

Carte postale de la série " Les écrivains du monde pour la défense de l'URSS "éditée en 1933 en l'honneur d'André Gide. (Merci à Philippe Brin) |

SARTRE : « Pendant des années l’intellectuel marxiste crut qu’il servait son parti, en violant l’expérience, en négligeant les détails gênants, en simplifiant grossièrement les données et surtout en conceptualisant l’événement avant de l’avoir étudié. »

Jean-Paul Sartre (né en 1905 à Paris XVIe - mort le 15 avril 1980 à Paris XIVe), Questions de méthode, 1, " Marxisme et existentialisme ", 1957. [À rapprocher de l’inestimable avertissement kantien :

« des pensées sans contenu sont vides ; des intuitions sans concepts sont aveugles. [Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.] », Critique de la raison pure, I Théorie transcendantale des éléments, 2e partie " Logique transcendantale ", introduction, I " De la logique en général ", traduction Delamarre/Marty, Paris : Gallimard 1980, Collection " Bibliothèque de la Pléiade "].

BESANÇON : « Le système est bouclé sur lui-même puisque tout essai de réfutation révèle [à lire avec des guillemets] l’influence de la bourgeoisie, par conséquent la lutte des classes telle que le marxisme lui-même l’a définie. »

Alain Besançon (né en 1932 à Paris VIe, décédé à Paris le 9 juillet 1923), Les Origines intellectuelles du léninisme, Paris : Calmann-Lévy, 1977, XII.

FOUCAULT : « Pendant longtemps, la philosophie, la réflexion théorique ou la "spéculation" ont eu à l’histoire un rapport distant et peut-être un peu hautain. On allait demander à la lecture d’ouvrages historiques, souvent de très bonne qualité, un matériau considéré comme "brut" et donc comme "exact" ; et il suffisait alors de le réfléchir, ou d’y réfléchir, pour lui donner un sens et une vérité qu’il ne possédait pas par lui-même. Le libre usage du travail des autres était un genre admis. Et si bien admis que nul ne songeait à cacher qu’il élaborait du travail déjà fait ; il le citait sans honte.

Les choses ont changé, me semble-t-il. Peut-être à cause de ce qui s’est passé du côté du marxisme, du communisme, de l’Union soviétique. Il ne paraissait plus suffisant de faire confiance à ceux qui savaient et de penser de haut ce que d’autres avaient été voir là-bas. Le même changement qui rendait impossible de recevoir ce qui venait d’ailleurs a suscité l’envie de ne plus recevoir tout fait, des mains des historiens, ce sur quoi on devait réfléchir. Il fallait aller chercher soi-même, pour le définir et l’élaborer, un objet historique nouveau. C’était le seul moyen pour donner à la réflexion sur nous-mêmes, sur notre société, sur notre pensée, notre savoir, nos comportements, un contenu réel. C’était inversement une manière de n’être pas, sans le savoir, prisonnier des postulats implicites de l’histoire. C’était une manière de donner à la réflexion des objets historiques au profil nouveau.

On voyait se dessiner entre philosophie et histoire un type de relations qui n’étaient ni la constitution d’une philosophie de l’histoire ni le déchiffrement d’un sens caché de l’histoire. Ce n’était plus une réflexion sur l’histoire, c’était une réflexion dans l’histoire. Une manière de faire faire à la pensée l’épreuve du travail historique ; une manière aussi de mettre le travail historique à l’épreuve d’une transformation des cadres conceptuels et théoriques. Il ne s’agit pas de sacraliser ou d’héroïser ce genre de travail. Il corresponde à une certaine situation. C’est un genre difficile qui comporte beaucoup de dangers, comme tout travail qui fait jouer deux types d’activités différents. On est trop historien pour les uns et, pour les autres, trop positiviste. Mais, de toute façon, c’est un travail qu’il faut faire soi-même. Il faut aller au fond de la mine ; ça demande du temps ; ça coûte de la peine. Et quelquefois on échoue. Il y a en tout cas une chose certaine : c’est qu’on ne peut pas dans ce genre d’entreprise réfléchir sur le travail des autres et faire croire qu’on l’a effectué de ses propres mains ; ni non plus faire croire qu’on renouvelle la façon de penser quand on l’habille simplement de quelques généralités supplémentaires. Je connais mal le livre [de Jacques Attali] dont vous me parlez. Mais j'ai vu passer depuis bien des années des histoires de ceci ou de cela - et vous savez, on voit tout de suite la différence entre ceux qui ont écrit entre deux avions et ceux qui ont été se salir les mains. Je voudrais être clair. Nul n'est forcé d'écrire des livres, ni de passer des années à les élaborer, ni de se réclamer de ce genre de travail. Il n'y a aucune raison d'obliger à mettre des notes, à faire des bibliographies, à poser des références. Aucune raison de ne pas choisir la libre réflexion sur le travail des autres. Il suffit de bien marquer, et clairement, quel rapport on établit entre son travail et le travail des autres. Le genre de travail que j'évoquais, c'est avant tout une expérience - une expérience pour penser l'histoire de ce que nous sommes. Une expérience beaucoup plus qu'un système. Pas de recette, guère de méthode générale. Mais des règles techniques : de documentation, de recherche, de vérification. Une éthique aussi, car je crois qu'en ce domaine, entre technique et éthique, il n'y a pas beaucoup de différences. D'autant moins peut-être que les procédures sont moins codifiées. Et le principal de cette éthique, c'est avant tout de respecter ces règles techniques et de faire connaître celles qu’on a utilisées. »

Michel Foucault (1926-1984), « À propos des faiseurs », Libération, 21 janvier 1983, entretien avec Didier Éribon.

BOUVERESSE : « Pour n’avoir pas vu le goulag là où il crevait les yeux de tout le monde, un certain nombre d’intellectuels se croient obligés depuis quelque temps de le détecter partout où il n’est pas, en particulier dans l’exercice normal du droit de critique, qui devrait constituer justement, en matière intellectuelle, la plus fondamentale des libertés. »

Jacques Flavien Bouveresse (né dans le Doubs en 1940 - décédé le 9 mai 2021 à Paris XIIe), Le Philosophe chez les autophages, II, Paris : Minuit, 1984.

« Si l’on regarde ce qu’a produit la période durant laquelle on a pensé que la philosophie était de la " lutte de classes dans la théorie " [allusion à Louis Althusser], ou quelque chose de ce genre, il n’y a pas de quoi être fier: cela a produit essentiellement de la pseudo-science, de la mauvaise philosophie, et de la politique imaginaire. »

Jacques Bouveresse, « Entretien avec Christian Delacampagne », Le Monde, 25-26 juin 1995.

Cette malhonnêteté intellectuelle des marxistes, des staliniens, ce manque de probité, a muté en une police de la parole exercée par la correction (au double sens de rectification et de punition) politique sur les propos dits réactionnaires, antisémites et racistes d'abord, puis dits révisionnistes, puis dits, avec le développement woke, homophobes, transphobes, islamophobes, xénophobes ou nationalistes.

II - Prémonitions et mises en garde (avant Frédéric Nietzsche) :

CICÉRON : « [La République] tombée aux mains d’hommes moins désireux de modifier l’État que de le détruire. »

Cicéron, Des devoirs, II, 1.SÉNÈQUE : « Nous ne vivons pas sous un roi, que chacun dispose de lui-même.[…] Qui suit un autre, il ne suit rien. Il ne trouve rien, voire il ne cherche rien. »

Sénèque le Jeune, Lettres à Lucilius [Ad Lucilium epistulae morales], XXXIII, 4, 10 [pour les deux dernières phrases, c'est la traduction de Montaigne].

MONTAIGNE : « Le changement donne seul forme à l’injustice et à la tyrannie. […] amender les défauts particuliers par une confusion universelle et guérir la maladie par la mort […] Toutes grandes mutations ébranlent l'État, et le désordonnent. » Montaigne, Essais, III, ix, page 958 de l'édition Villey/PUF/Quadrige.

MONTESQUIEU, De l'Esprit des lois

PORTALIS : « Nous appelons esprit révolutionnaire, le désir exalté de sacrifier violemment tous les droits à un but politique, et de ne plus admettre d’autre considération que celle d’un mystérieux et variable intérêt d’État. » Jean-Étienne-Marie Portalis, 1746-1807, emprisonné sous la Terreur, Discours préliminaire sur le projet de Code civil.

Voilà une bonne définition du totalitarisme ; le KGB soviétique, que le quotidien Le Monde appelait Comité d'État pour la Sécurité, était en réalité un Comité pour la Sécurité de l'État [Комитет государственной безопасности].

Voilà une bonne définition du totalitarisme ; le KGB soviétique, que le quotidien Le Monde appelait Comité d'État pour la Sécurité, était en réalité un Comité pour la Sécurité de l'État [Комитет государственной безопасности].

HUGO :

« Communisme. Une égalité d’aigles et de moineaux, de colibris et de chauves-souris, qui consisterait à mettre toutes les envergures dans la même cage et toutes les prunelles dans le même crépuscule, je n’en veux pas […] Communisme. Rêve de quelques uns et cauchemar de tous. »

Victor Hugo, Dossier " Idées ça et là ", VI, publié par Henri Guillemin (1903-1992) en 1951 dans Pierres.

LAMENNAIS :

Le Peuple constituant, N° 53, 19 avril 1848. (via Gallica).

MILL :

« Forcer des populations non préparées à subir le communisme, même si le pouvoir donné par une révolution politique permet une telle tentative, se terminerait par une déconvenue […] L’idée même de conduire toute l’industrie d’un pays en la dirigeant à partir d’un centre unique est évidemment si chimérique, que personne ne s’aventure à proposer une manière de la mettre en œuvre. […] Si l’on peut faire confiance aux apparences, le principe qui anime trop de révolutionnaires est la haine. » John Stuart Mill (1806-1873), Essays on Economics and Society, Chapters on Socialism, 1879, « The difficulties of Socialism ».

MARX : « Toutes les révolutions ont perfectionné cette machine [le pouvoir gouvernemental] au lieu de la briser. »

Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, VII, 1852.

Depuis : « Jusqu’à présent, il n’est pas une révolution qui, en fin de compte, n’ait abouti à un renforcement de la mécanique administrative. » (Lénine, L'État et la révolution, 1917, II).

Depuis : « Jusqu’à présent, il n’est pas une révolution qui, en fin de compte, n’ait abouti à un renforcement de la mécanique administrative. » (Lénine, L'État et la révolution, 1917, II).

Et : « Il n’y a pas de " jusqu’à présent " qui tienne : la petite phrase reste vraie et ce que Lénine écrivait en 1917, il pourrait le récrire encore. », André Gide, Journal, Feuillets II, Été 1937.

III - Engagements, égarements ; matériaux pour un sottisier politique

HENRI BARBUSSE (1873-1935) : « J'estime que cette perversion d'un instinct naturel, comme bien d'autres perversions, est un indice de la profonde décadence sociale et morale d'une certaine partie de la société actuelle. À toutes les époques les signes de décadence se sont manifestés par des raffinements et des anomalies dans la sensation, dans l’impression et dans le sentiment. La complaisance avec laquelle certains écrivains mettent leur talent délicat au service de questions de cette espèce, alors que le vieux monde est en proie à des crises économiques et sociales formidables, et s’achemine inéluctablement vers le gouffre ou vers la révolution, ne fait pas honneur à cette phalange décadente d’intellectuels. Elle ne peut que renforcer le mépris que la saine et jeune puissance populaire éprouve pour ces représentants de doctrines maladives et artificielles, et tout cela hâtera, je l'espère, l'heure de la colère, et de la renaissance. »

Réponse au questionnaire sur la préoccupation homosexuelle en littérature, Les Marges, n° 141, 15 mars 1926. [En 1930, dans son ouvrage Russie, Barbusse traitait Proust, Cocteau et Gide de « littérateurs de fin d’Empire ».]

ARAGON : " Il s'agit de préparer le procès monstre

d'un monde monstrueux

Aiguisez demain sur la pierre

Préparez les conseils d'ouvriers et soldats

Constituez le tribunal révolutionnaire

J'appelle la Terreur du fond de mes poumons

…

Je chante le Guépéou (*) qui se forme

en France à l'heure qu'il est

Je chante le Guépéou nécessaire de France

Je chante les Guépéous de nulle part et de partout

Je demande un Guépéou pour préparer la fin d'un monde

Demandez un Guépéou pour préparer la fin d'un monde

pour défendre ceux qui sont trahis

pour défendre ceux qui sont toujours trahis

Demandez un Guépéou vous qu'on plie et vous qu'on tue

Demandez un Guépéou

Il vous faut un Guépéou

Vive le Guépéou véritable image de la grandeur matérialiste

Vive le Guépéou contre Dieu Chiappe et la Marseillaise

Vive le Guépéou contre le pape et les poux

Vive le Guépéou contre la résignation des banques

Vive le Guépéou contre les manœuvres de l'Est

Vive le Guépéou contre la famille

Vive le Guépéou contre les lois scélérates

Vive le Guépéou contre le socialisme des assassins du type

Caballero Boncour Mac Donald Zoergibel

Vive le Guépéou contre tous les ennemis du prolétariat. "

Louis Aragon (né à Paris XVIe en 1897 - décédé le 24 décembre 1982 à Paris VIIe), " Prélude au temps des cerises " dans Persécuté-Persécuteur, Paris : Denoël, 1931.

Cité dans

* Guépéou (ou GPU, ГПУ en alphabet cyrillique) était le sigle de Gossoudarstvénnoïe polititcheskoié oupravlénié (en russe : Государственное политическое управление, ; en français : Direction Politique de l’État).

Cité dans

MAXIME GORKI (1868-1936) :

« Dans le pays que le prolétariat dirige virilement et avec succès, l'homosexualité [гомосексуализм] qui déprave la jeunesse est considéré comme un crime social et puni comme tel, tandis que dans le pays "cultivé" des grands philosophes, des grands savants et des grands musiciens, il se manifeste librement et impunément. On a déjà composé un slogan sarcastique : "Exterminez les homosexuels – le fascisme disparaîtra. »

La Culture et le peuple, " Humanisme prolétarien ", 1934. [Œuvres complètes, tome XXVII, page 238 ; texte publié par ailleurs en article dans la presse soviétique (Izvestia-Известия, Pravda-Правда) de l’époque ; traduit par Cl. C.]

La Culture et le peuple, " Du vieil homme et de l'homme nouveau " (1932),

Paris : Éditions sociales internationales, 1938, page 221.

SARTRE : « La morale de [André] Gide est un des mythes qui marquent le passage de la grande propriété bourgeoise – possession concrète de la maison, des champs, de la terre, luxe intime – à la propriété abstraite du capitalisme. »

Jean-Paul Sartre, Les Carnets de la drôle de guerre, 1983, V, mardi 20 décembre 1939.

EDGAR MORIN (NAHOUM) (1947) : « Il y a des génies qui devancent l'histoire. Ils restent des décades ignorés, méconnus. Et puis l'histoire les rattrape. Et puis l'histoire les dépasse. Et pourtant l'heure où ils sont dépassés, l'heure où ils perdent leurs vertus est l'heure même de la gloire officielle, de la grande canonisation littéraire.

André Gide a reçu le Prix Nobel. Couronnement pleinement justifié s'il s'était agi d'honorer ce style admirable, se purifiant sans cesse, de l'auteur des « Nourritures terrestres », de la « Porte étroite », de la « Symphonie pastorale », des « Caves du Vatican », des « Faux Monnayeurs », ou l'immense influence libératrice sur la jeunesse que fut celle de Gide de 1923 à 1936.

Mais que reste-t-il de ce Gide-là ? Qu'est aujourd'hui le Gide couronné et le Gide officiel ?

Ma foi l'anticommunisme de Gide, depuis le retour de l'U.R.S.S. ne lui a pas subitement ôté son talent. Gide écrit toujours aussi admirablement. Mais depuis dix ans, l'anticommunisme a souillé le caractère universel du « message » gidien. Depuis 1936, il y a un Gide figé, amer, frivole. Un Gide qui, en 1947, n'a plus derrière lui ce qu'il a eu pendant vingt ans : la jeunesse. Un Gide qui ne sait plus enseigner la ferveur, mais la peur, mais un refus, un rejet.

Il est toujours triste de ne pouvoir admirer pleinement, comme on le désire. Il est toujours triste de dénoncer l'imposture de celui qui a su dénoncer tant d'impostures. Il est triste de voir s'être desséché ce qui fut l'une des belles consciences du siècle. Mais quoi ! La canonisation a commencé. Les voilà qui s'agitent avec leurs couronnes, ceux qui ont mis vingt ans à découvrir les « Nourritures », ceux qui ont hurlé après Corydon, ceux qui ont crié au scandale après le « Voyage au Congo ». La bourgeoisie commence à embaumer et maquiller – comme s'il était déjà mort – celui qui laisse dire et ne proteste plus – celui qui avait écrit pourtant en 1935 :

« Chaque homme porte en soi de quoi lutter contre soi-même et le combat restera toujours actuel, entre la pesanteur de la matière inerte et l'élan de l'esprit, entre l'invitation à la paresse et l'exigence de la ferveur. » [Discours prononcé par André Gide sur la Place Rouge le 20 juin 1936, pour les funérailles de Gorki ]

Il n'y a plus de combat depuis douze ans. Gide ne cherche plus. Il est d'accord avec ce qui est. Adapté. Et en échange : adopté.

*

Comment donc situer Gide ? Le moment des Prix Nobel est le moment de l'éclipse de son influence réelle. Cette éclipse durera-t-elle ? L'œuvre de Gide se débrouillera avec la postérité. Cela ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est d'expliquer pourquoi Gide n'est plus le maître des ferveurs et des révoltes de la jeunesse.

Mais tout d'abord, il faut rappeler pourquoi et comment il eut une grande influence libératrice. Il faut se souvenir de la querelles des « peupliers », du refus de la mythologie barrésienne : « La Terre et les morts ». Il faut se souvenir du « Familles, je vous hais » à l'époque où la pesante hypocrisie des familles bourgeoises étouffait les jeunes gens. Il faut se souvenir de la révolte contre l'oppression colonialiste : « Voyage au Congo », « Retour du Tchad », épanouissement de cette révolte, l'adhésion au communisme... « Les Nouvelles nourritures » où il était dit : « C'est dans l'abnégation que chaque affirmation s'achève. Tout ce que tu résignes en toi prendra vie. Tout ce qui cherche à s'affirmer se nie ; tout ce qui se renonce s'affirme. La possession parfaite ne se prouve que par le don. Tout ce que tu ne sais pas donner te possède... [Morin coupe ici deux phrases des Nourritures terrestres : « Sans sacrifice il n'est pas de résurrection. Rien ne s'épanouit que par offrande. » Note de Fabrice Picandet]. Ce que tu prétends protéger en toi s'atrophie. » On ne dit pas cela dans les académies, même en Suède. C'est à nous de le dire.

Et aujourd'hui, 25 ans après, jour du Prix Nobel, Gide déclare à l'Associated Press, en faisant allusion au communisme, et pour s'opposer : « Je suis farouchement individualiste. » Mais a-t-il oublié que cet individualisme est celui-là même qui « cherchant à s'affirmer se nie » et que disant cela, il n'est plus un grand individu ? Et le voilà desséché, recroquevillé et bien attablé devant de petits problèmes : faisant des gloses sur tel vers d'Iphigénie, ou agitant des considérations distinguées sur tel point de grammaire, ou bien frémissant de peur devant le monde, lui qui auparavant frissonnait d'inquiétude. Oui, « Ce que tu prétends protéger en toi s'atrophie. » C'est ce Gide que porte universellement au Panthéon la cohorte des atrophiés.

*

À l'époque où elle exerça son heureuse influence, l'œuvre de Gide n'était pas, comme aiment le dire les conformistes, une œuvre de décadence. Au contraire, c'était un « appel direct » pour le « retour aux joies naturelles ». C'était une réaction contre l'univers artificiel du symbolisme qui s'était lui-même nommé décadence.

Bien sûr, il est faux, et [mot illisible], de vouloir chercher en Gide une pensée organisatrice et créatrice. Gide fut un révolutionnaire de la sensibilité. Mais il ne fut nullement révolutionnaire de l'intelligence. Les vues générales de Gide, dans son « Journal », appuyées de métaphores botaniques, sont d'une grande pauvreté. Gide devait obscurément sentir cette faiblesse. Il fut heureux de s'opposer à l'intellectualisme, et de dire un jour, à propos de Dostoïevski : « Ce qui s'oppose à l'amour, ce n'est point tant la haine que la rumination du cerveau. » D'où la promotion des valeurs de pure sensibilité : « ferveur, inquiétude ». D'où une philosophie « gidienne » qui si on voulait la réduire à quelques concepts serait une banalité ridicule.

D'où aussi les multiples métamorphoses de Gide, ses perpétuelles adhésions à des doctrines et des fois contradictoires ; d'où son impuissance à comprendre rationnellement ce qu'était l'U.R.S.S., d'où peut-être l'abdication finale actuelle dans les jeux frivoles de la linguistique, dans les discours vides où seule sa magnifique voix grave éveille encore quelque résonance, tandis que les pharisiens désormais applaudissent; d'où aussi le fait que l'œuvre de Gide est une œuvre essentiellement poétique « parlant de l'âme à l'âme » mais en rien une œuvre qui enseigne à penser.

D'autre part de le message Gidien a épuisé son [mot illisible] parce que depuis cette guerre les problèmes de la jeunesse, les problèmes de l'homme qui cherche une vérité ont fondamentalement changé. Le message Gidien était une « recherche de la vraie vie », problème essentiel des intellectuels de l'entre-deux guerres, qui se sentant isolés du peuple, isolés des conditions dramatiques de la vie humaine, étaient avides, eux qui tournaient dans leur univers [un mot illisible] et paisible, d'intensité, d'aventure.

Gide proposa le premier l'aventure des instincts, des passions, le mépris des conventions et des traditions. Il a dit le premier : « vivez sans remords de vivre ».

Ce fut un point de départ nécessaire.... Beaucoup se perdirent, mais beaucoup trouvèrent une issue.

Aujourd'hui, après cette guerre mondiale, le problème des hommes de littérature n'est plus de vivre. La vie nous a emporté dans ses remous énormes ; guerre, [un mot illisible], la plus prodigieuse des aventures. Nous [deux mots illisibles] par notre expérience [un mot illisible]. Le problème de la littérature est désormais : la conscience. Prendre conscience du vécu, du réel. Là Gide n'est plus d'aucun secours. Grand écrivain mais nullement penseur, nullement maître de conscience. Au contraire : esprit faux – et qui le reconnaît d'ailleurs.

Aujourd'hui l'œuvre de Gide n'a plus d'efficacité, de prolongements sinon purement esthétiques.

Gide n'a pu, depuis quinze ans, se transformer une fois de plus, ouvrir un chemin nouveau. Au contraire, il a fait marche arrière. Il rentre dans le sein des familles bourgeoises. « Après [Arthur] Kœstler, tu liras les Retouches au retour d'U.R.S.S. mon petit chéri. » — « Oui, maman. » Dommage pour l'humanité. Dommage pour Gide. Sa vieillesse n'est pas l'épanouissement goethéen. C'est quelque chose qui se dessèche. Emportez ces cendres, [un mot illisible]. »

Edgar Morin [Edgar Nahoum], « " Familles, je vous haïssais" » ANDRÉ GIDE et le PRIX NOBEL », Action Hebdomadaire de l'indépendance français, n°164, 19-25 novembre 1947. Fac-simile sur Gidiana.

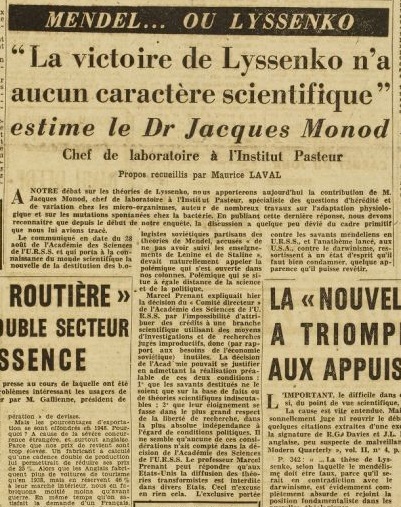

ARAGON/MONOD : « Aux yeux de [Trofim Denissovitch] Lyssenko [1898-1976], des mitchouriniens, des kolkhosiens et sovkhosiens de l’U.R.S.S., du Parti bolchevik, de son Comité central, et de Staline, la victoire de Lyssenko est effectivement, comme le reconnaît avec stupeur le Dr Jacques Monod (1), une victoire de la science, une victoire scientifique, le refus le plus éclatant de politiser les chromosomes. » Louis Aragon, « De la libre discussion des idées », Europe, octobre 1948.

1. « Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est comment Lyssenko a pu acquérir assez d'influence et de pouvoir pour subjuguer ses collègues, conquérir l'appui de la radio et de la presse, l'approbation du comité central et de Staline en personne, au point qu'aujourd'hui la " Vérité " dérisoire de Lyssenko est la vérité officielle, garantie par l'État, que tout ce qui s'en écarte est " irrévocablement banni " de la science soviétique (" Pravda ", cité d'après " Soviet news " [publication de l'ambassade soviétique à Londres] du 27 août [1948] et que les opposants qui contre lui défendaient la science, le progrès, les vrais intérêts de leur patrie sont honteusement chassés, cloués au pilori comme " esclaves de la science bourgeoise " et pratiquement accusés de trahison.

Tout cela est insensé, démesuré, invraisemblable. C'est vrai pourtant. Que s'est-il passé ? » — Jacques Monod, Combat, 15 septembre 1948.

Tout cela est insensé, démesuré, invraisemblable. C'est vrai pourtant. Que s'est-il passé ? » — Jacques Monod, Combat, 15 septembre 1948.

ANONYME : « Le véritable marxiste, enfin, ne se juge marxiste qu'à partir du moment où il lui semble pouvoir mériter l'épithète enthousiasmante de " stalinien ". » " Présentation ", La Nouvelle Critique - Revue du marxisme militant, n° 1, décembre 1948, page 11. Revue publiée par les Éditions sociales.

La Nouvelle Critique Revue du marxisme militant.

" La revue est créée en 1948 par le Parti communiste français.

N° 1, décembre 1948

Jean Kanapa (né en 1921 dans le Val-d'Oise - décédé le 5 septembre 1978 à Saint-Cloud, Hauts-de-Seine, agrégé de philosophie en 1943, classé 4e sur 15) en a été le rédacteur en chef jusqu'en 1959, puis Jacques Arnault lui succède. Dirigée à partir de 1967 par le journaliste Francis Cohen, elle cesse de paraître en février 1980.

Créée pour diffuser dans les milieux intellectuels ce que le Parti communiste français présente comme les analyses marxistes liées à son combat politique, ce qu'affiche son sous-titre « revue du marxisme militant », elle se distingue de ce point de vue de La Pensée, autre revue du PCF.

À partir du début des années 1960 elle devient un des lieux des débats qui s'ouvrent parmi les intellectuels communistes. Cette ouverture - qui va croissant dans les années 1970 - et des problèmes financiers conduisent à la disparition de la revue en 1980. " (avec PANDOR.u-bourgogne.fr)

Organisme responsable de l'accès intellectuel : Maison des Sciences de l'Homme de Dijon. (USR UB-CNRS 3516).

DESANTI : « La science prolétarienne est aujourd'hui la véritable science [...] Les nouveaux et modernes Galilée s'appellent Marx, Engels, Lénine et Staline. »

Jean [-Toussaint] Desanti, né en 1914 à Ajaccio (Corse-du-Sud) - décédé le 20 janvier 2002 à Paris Xe, ENS-Ulm (1935), agrégé de philosophie (1942, classé 2e sur 8), dans l’ouvrage collectif Science bourgeoise et science prolétarienne, Paris : LNC, 1950.

Conclusion de l'article " Descartes et les petits bourgeois ",

n° 17 de juin 1950 de La Nouvelle Critique.

Voir plus loin Gorki (1929) et Althusser (1976).

" La supériorité soviétique, c'est la supériorité de ce qui naît sur ce qui meurt, du nouveau sur l'ancien, de la suppression totale de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la science marxiste-léniniste-stalinienne. C'est la supériorité du Parti qui, sur des bases scientifiques, guide le prolétariat opprimé, aliéné, vers la transformation révolutionnaire de la société, puis vers l'édification de la société sans classes où l'homme est un dieu pour l'homme. "

Jean Kanapa, 1921-1978, agrégé de philosophie, directeur de La Nouvelle Critique Revue du marxisme militant.

Conclusion de " L'ART ET SA MORALE ou Supériorité du cinéma soviétique ", dans le n° 27 de juin 1951 de la NC.

On voit à quel point un agrégé de philosophie pouvait se laisser abuser sur la notion de science.

SARTRE : « Le citoyen soviétique possède, à mon avis, une entière liberté de critique.»

Jean-Paul Sartre, Libération, 15 juillet 1954.

" Le marxisme [...]

philosophie indépassable de notre temps. "

Jean-Paul Sartre, Critique de la raison

dialectique, Paris : Gallimard, 1960.

Raymond Aron : " En 1977, ce qui me frappait et domina la première partie du Plaidoyer [Aron, Plaidoyer pour l'Europe décadente, 1977], c'était le dialogue entre les dissidents soviétiques et la gauche plus ou moins marxiste de l'Occident. Le marxisme demeure la philosophie indépassable de notre époque, répète Sartre lors même qu'il rompt avec le parti communiste. À celui qu'il appelle avec ironie le maître à penser de 1' Occident, Alexandre Soljenitsyne répond : « Le marxisme est tombé si bas qu'il est devenu simplement un objet de mépris ; pas une personne sérieuse dans notre pays, pas même les élèves dans les écoles, ne peut parler du marxisme sans sourire. » (Mémoires, IV, 6, Paris : R. Laffont, 2010).

Jean-Paul Sartre, Les Temps Modernes, octobre-novembre 1961 (repris en 1964 dans Situations IV). [L'existentialisme n'était pas un humanisme …]

SOLLERS (né en 1936) : " Dès la parution en 1971 du livre Les Habits neufs du président Mao, Simon Leys est critiqué par les membres de la revue Tel Quel, dont Philippe Sollers est un des principaux animateurs. Simon Leys qualifiait ces contradicteurs de « maoïstes mondains ». Ce n'est que vingt-sept ans plus tard que Philippe Sollers reconnaîtra la justesse des analyses de Simon Leys :

« Il n’y a, me semble-t-il, dans l’œuvre monumentale de Simon Leys rassemblée aujourd’hui sous le titre Essais sur la Chine, qu’une erreur, d’ailleurs secondaire et cocasse, celle qui met sur le même plan, à deux ou trois reprises, l’auteur de ces lignes et des personnages aussi considérables que Nixon, Kissinger ou Alain Peyrefitte. Je rougis de cette promotion injustifiée due à mon « maoïsme » de jeunesse [Sollers avait quand même 35 ans en 1971], sur lequel je me suis expliqué cent fois en vain (mais il faudrait refaire chaque année son autocritique, on le sait). Trente ans [sic] ont passé, et la question reste fondamentale. Disons-le donc simplement : Leys avait raison, il continue d’avoir raison, c’est un analyste et un écrivain de premier ordre, ses livres et articles sont une montagne de vérités précises, on va d’ailleurs le louer pour mieux s’en débarrasser, ce qui n’est pas mon cas, curieux paradoxe. » (Philippe Sollers, Le Monde, 3 avril 1998). " (avec fr.wikipedia.org)

CHÂTELET : « Il faut s’y résoudre : pour "dépassé" qu’il soit dans la tête de ceux qui ne l’entendent point, le marxisme demeure la référence décisive dont se réclament deux des plus puissants États, aujourd’hui [U.R.S.S., Chine populaire] ; il inspire les luttes de nombreuses couches sociales – ouvrières, agricoles, intellectuelles – des pays industrialisés. »

François Châtelet [beau-frère de Lionel Jospin, né à Paris XVIe en 1925, décédé à Garches (Hauts-de-Seine) le 26 décembre 1985], Introduction au Manifeste du Parti communiste, Paris : LGF, 1973.

LOUIS ALTHUSSER, né en 1918 à Birmandreis (Algérie) - décédé le 22 octobre 1990 à La Verrière (Yvelines), ENS-Ulm (1939) ; agrégé de philosophie (1948, classé 2e sur 15) : « Ceux qui ont pu s'imaginer que je fus converti au communisme par Hélène [Rytmann] doivent savoir que ce fut par [Pierre] Courrèges. » L’Avenir dure longtemps suivi de Les faits, X, Paris : Stock, 1992. Réédité par Flammarion en collection Champs-essais en 2013.

« Comme tout "intellectuel", un professeur de philosophie est un petit bourgeois. Quand il ouvre la bouche, c’est l’idéologie petite-bourgeoise qui parle: ses ressources et ses ruses sont infinies. »

« Comme tout "intellectuel", un professeur de philosophie est un petit bourgeois. Quand il ouvre la bouche, c’est l’idéologie petite-bourgeoise qui parle: ses ressources et ses ruses sont infinies. »

Positions (1964-1975), Paris : Éditions sociales, 1976, " La philosophie comme arme de la révolution ", 2.

Ce que l'écrivain soviétique Maxime Gorki écrivait en 1929 :

La Culture et le peuple, Paris : Éditions sociales internationales, 1938.

Louis Althusser

« Lénine disait à très juste titre que sans théorie révolutionnaire il n’est pas d’action révolutionnaire possible ; ce mot n’a nullement vieilli. Il suffit [sic et lol] de trouver les formes qui peuvent aujourd’hui lui donner sens et vie, en évitant tous les travers que nous ne connaissons que trop. Tâche longue et ardue, mais à la limite nullement impossible, à condition de l'entreprendre dès maintenant avec patience et rigueur et sans jamais se payer de mots, en exigeant toujours (Kant, Marx) de " penser par soi-même (1)" sans laisser soit les textes sacrés, soit les pères fondateurs, soit les dirigeants des organisations, soit la spontanéité des masses elles-mêmes penser à notre place.»

L’Avenir dure longtemps suivi de Les faits, « Matériaux », II " Fragments de L'Avenir dure longtemps ", 3 "Situation politique : analyse concrète ?", Livre de poche, 1994. Réédité en collection Champs-essais en 2013.

1. Exigence bien antérieure à Marx et Kant ; voir mon article "L'esprit faux ..."

Louis Althusser

AUROUX : « Le marxisme se présente comme unité (de la théorie et de la pratique), comme totalité (reprenant dans l’unité de la praxis la diversité des déterminations humaines et mondaines), et comme universalité (historique et concrète). C’est donc le totalitarisme qui rend le marxisme adéquat à incarner l’essence historique du projet philosophique. »

Sylvain Auroux, Barbarie et philosophie, IV, Paris, PUF, 1990.

MICHEL ONFRAY : « Les Lumières qui suivent Kant sont connues : Feuerbach, Nietzsche, Marx (1), Freud, entre autres. » Traité d'athéologie. Physique de la métaphysique, Paris : Grasset, 2005 ; Introduction, § 5 " L'immense clarté athéologique ".

« Tout ce qui définit habituellement le fascisme [...] la guerre expansionniste vécue comme preuve de la santé de la nation ; la haine des Lumières — raison, marxisme (1), science, matérialisme, livres ; le régime de terreur policière. » (Traité d'athéologie ..., Paris : Grasset, 2005 ; 4e partie "Théocratie", III " Pour une laïcité post-chrétienne ", § 8).

1. Ranger l'idéologie marxiste — idéologie des totalitarismes soviétique et maoïste — parmi les Lumières, c'est inattendu de la part d'un philosophe contemporain. Mais depuis on en a vu d'autres de sa part. Cependant pour Yvon Quiniou, le Onfray libertaire serait " hostile d'une manière obsessionnelle au marxisme (de Marx) ".

« Tout ce qui définit habituellement le fascisme [...] la guerre expansionniste vécue comme preuve de la santé de la nation ; la haine des Lumières — raison, marxisme (1), science, matérialisme, livres ; le régime de terreur policière. » (Traité d'athéologie ..., Paris : Grasset, 2005 ; 4e partie "Théocratie", III " Pour une laïcité post-chrétienne ", § 8).

1. Ranger l'idéologie marxiste — idéologie des totalitarismes soviétique et maoïste — parmi les Lumières, c'est inattendu de la part d'un philosophe contemporain. Mais depuis on en a vu d'autres de sa part. Cependant pour Yvon Quiniou, le Onfray libertaire serait " hostile d'une manière obsessionnelle au marxisme (de Marx) ".

IV - Reculs critiques et autocritiques :

MERLEAU-PONTY : « Si le marxisme, après avoir pris le pouvoir en Russie et s’être fait accepter par la moitié du peuple français, semble aujourd’hui incapable d’expliquer dans son détail l’histoire que nous vivons, si les facteurs essentiels de l’histoire qu’il avait dégagés sont aujourd’hui mêlés dans le tissu des événements à des facteurs nationaux ou psychologiques qu’il considérait comme secondaires, et recouverts par eux, n’est-ce pas la preuve que rien n’est essentiel en histoire, que tout compte également, qu’aucune mise en perspective n’a de privilège, et n’est-ce pas au scepticisme que nous sommes conduits ? La politique ne doit-elle pas renoncer à se fonder sur une philosophie de l’histoire, et, prenant le monde comme il est, quels que soient nos vœux, nos jugements ou nos rêves, définir ses fins et ses moyens d’après ce que les faits autorisent ? Mais on ne se passe pas de mise en perspective, nous sommes, que nous le voulions ou non, condamnés aux vœux, aux jugements de valeur, et même à la philosophie de l’histoire. »

Maurice Merleau-Ponty, « Pour la vérité », Les Temps Modernes, n° 4, janvier 1946. [Une version modifiée de ce texte (« par un tiers du peuple français », « les facteurs de l’histoire ») fut proposée comme sujet-commentaire au bac A dans l'académie de Paris en 1991].

La négation du goulag par les communistes n'entraîna pas de répression judiciaire ; le P. C. F. (un des promoteurs, avec Laurent Fabius, de la loi Gayssot de juillet 1990) tenta même, sans succès, de disqualifier les dénonciateurs de ce goulag ; les députés communistes Virgile Barel et Jacques Duclos traitèrent David Rousset de journaliste hitlérien, de policier, de roussin (Assemblée nationale, 1ère séance du 26 décembre 1949, JO N° 120, page 7250).

Affaires Kravchenko : Victor Kravchenko porta plainte contre Les Lettres françaises pour diffamation, et gagna ce procès le 4 avril 1949. Дело Кравченко.

Affaire David Rousset : plainte de David Rousset contre Les Lettres françaises, procès gagné en 1951. Me Joe Nordmann, né en 1910 dans le Haut-Rhin - décédé le 12 novembre 2005 à Neuvéglise-sur-Truyère (Cantal), négateur de l'existence du Goulag au procès Kravchenko, s'excusa, un demi-siècle plus tard, de son aveuglement sectaire dans Aux Vents de l'histoire (Avocat et communiste), Arles : Actes-Sud, 1996.

FOUCAULT : « Il est faux de dire " avec certain post-hégélien célèbre " [Karl Marx], que l’existence concrète de l’homme c’est le travail. Car la vie et le temps de l’homme ne sont pas par nature travail, ils sont : plaisir, discontinuité, fête, repos, besoins, hasards, appétits, violences, déprédations, etc… »Michel Foucault (1926-1984), Le Pouvoir et la norme, 1973.

JACQUES BOUVERESSE : « La philosophie peut prendre et même réussir jusqu’à un certain point à faire prendre ce que le véritable esprit critique considèrerait comme l’expression la plus typique du dogmatisme et du conformisme idéologique du moment pour la forme la plus impitoyable et la plus sophistiquée de la critique. »

Le Philosophe chez les autophages, 1, Paris : Minuit, 1984.

POIROT-DELPECH : « Aux yeux du marxiste [Bertolt] Brecht, le ventre fécond figure principalement, sinon exclusivement, le capitalisme. Jusqu’à sa mort à Berlin-Est, l’été 1956, qui est celui des chars russes à Budapest, il n’écrira rien qui laisse entendre que le communisme peut produire, aussi, la barbarie. En réduisant le nazisme à un phénomène de gangstérisme minable et en éludant les processus instinctifs qui ont conduit une grande majorité d’Allemands à y adhérer, l’auteur a pris le risque de sembler négliger la responsabilité des peuples et de couvrir un autre gang, le stalinien (vingt millions de morts, hors guerre, selon les dernières estimations). »

Bertrand Poirot-Delpech, « Petites phrases », Le Monde, 15 décembre 1993.

COURTOIS : « Transposant la science de l’homme, avec ses lois propres, à l’étude des sociétés, [Karl] Marx a appliqué à la sphère politique ce qui relevait du domaine biologique [évolutionnisme de Darwin], amorçant toutes les dérives du siècle suivant. En affirmant qu’il existait des lois gérant l’évolution de la société, Marx a conclu à la nécessité de suivre ces lois. C’est le vers d’Aragon :

" Les yeux bleus de la Révolution/brillent d’une cruauté nécessaire. " ["Front rouge", Littérature de la révolution mondiale, juillet 1931]. Ces gens-là ont tué au nom d’une nécessité historique à laquelle nul ne pouvait prétendre échapper. »

Stéphane Courtois, « Crimes communistes : le malaise français », Politique internationale, n° 80, été 1998.

V - Et après ?

KRIEGEL : « Tout se passe en vérité comme si le déclin et la défaite du marxisme qui avait eu, lui, la prétention d’imposer la classe, la lutte des classes, la mission émancipatrice de la classe ouvrière comme mode unique de la structuration et de la stratification sociale, comme "moteur de l’histoire", n’avait donné sa chance, à gauche, qu’à un autre manichéisme élisant l’ethnie – expression pudique, équivalent respectable du concept de race – comme principe organisateur de la société en général et de la société de l’avenir en particulier. Encore la classe jouit-elle d’attributs qui sont ceux d’une société relativement moderne. Tandis que la race, hors des sociétés les plus archaïques, n’est plus qu’un concept tout à la fois scientifiquement récusé et socialement redoutable.»

Annie Kriegel, « Une vision panraciale », Le Figaro, 2 avril 1985.

TORT : « Être marxiste aujourd'hui, c'est donner un contenu universel à la logique égalitaire en l'étendant sans restriction au terrain de la citoyenneté. Etre marxiste aujourd'hui, c'est comprendre que l'égalité ne triomphera que dans l'élément du mixte, et non dans le sein délabré des vieilles finasseries identitaires. Toute revendication d'identité, analysée dans le présent contexte historique et politique, dissimulant de plus en plus malaisément ce qu'elle recouvre d'implication suprématistes résiduelles ou résurgentes. Qu'on veuille bien considérer ces réflexions que je vais développer à ce propos comme un essai pour remplacer par une problématique réelle les lieux communs ordinaires du discours politicien. »

Patrick Tort, Être marxiste aujourd'hui, Paris : Aubier, 1986.VI – Définitions (positives) du marxisme :

Une méthode d’appropriation et de synthèse des résultats de la science (Friedrich Engels)

La science prenant conscience d’elle-même (Paul Labérenne)Une logique historique (Claude Lefort)

L’idéologie conquérante de la classe qui porte en elle l’avenir de toute l’humanité (Laurent Casanova, 1950)

La science fondamentale du prolétariat (Jean-Toussaint Desanti)Pour l’essentiel cette idée que l’histoire a un sens (Maurice Merleau-Ponty)

Une méthode d’explication et d’action (Roland Barthes, 1955)

Le système de coordonnées qui permet seul de situer et de définir une pensée en quelque domaine que ce soit, de l’économie politique à la physique, de l’histoire à la morale (Roger Garaudy)

La seule méthode qui rende compte de l’ensemble du mouvement historique dans un cadre logique (Jean-Paul Sartre).