Raphaël, " École d'Athènes " (détail), Platon tenant

le Timée et Aristote l'Éthique à Nicomaque

La discipline philosophique attire assez souvent des préjugés anti-intellectuels, préjugés que l'on rencontre formulés dans cette mauvaise vanne : " Un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. " Vanne qu'il est facile de contrer en faisant remarquer que le con, étant con par essence, va forcément dans la mauvaise direction, et donc qu'il vaudrait mieux pour lui rester assis que de s'égarer...

Si je devais résumer en une phrase : La philosophie, selon mon idéal, sert la connaissance (elle n'est pas l'ancilla de la théologie), la protège des croyances et de la surestimation d'elle-même ; la connaissance sert l'action et en particulier permet le développement des techniques. Mon étude des philosophies est passée par quatre sources : 1) Montaigne (lu dès le lycée) le premier des post-Anciens, excellent passeur vers les philosophes latins et grecs, passeur vers Diogène Laërce passeur lui-même. 2) Schopenhauer et son Die Welt als Wille und Vorstellung, ouvrage pédagogique ouvert sur les autres philosophes. 3) Nietzsche découvert au département de philosophie de l'Université Paris-X Nanterre et jamais quitté depuis ; cette université m'ayant accordé un peu trop facilement mes deux derniers diplômes, je me sentis obligé de faire un travail personnel complémentaire, dont je choisis les auteurs parmi ceux au programme de l'agreg externe de philo de ces années-là : Gottfried W. Leibniz et David Hume (sur l'entendement humain), George Berkeley, Platon et Aristote évidemment, Descartes et Pascal, Cournot, et quelques alii.

Si je devais résumer en une phrase : La philosophie, selon mon idéal, sert la connaissance (elle n'est pas l'ancilla de la théologie), la protège des croyances et de la surestimation d'elle-même ; la connaissance sert l'action et en particulier permet le développement des techniques. Mon étude des philosophies est passée par quatre sources : 1) Montaigne (lu dès le lycée) le premier des post-Anciens, excellent passeur vers les philosophes latins et grecs, passeur vers Diogène Laërce passeur lui-même. 2) Schopenhauer et son Die Welt als Wille und Vorstellung, ouvrage pédagogique ouvert sur les autres philosophes. 3) Nietzsche découvert au département de philosophie de l'Université Paris-X Nanterre et jamais quitté depuis ; cette université m'ayant accordé un peu trop facilement mes deux derniers diplômes, je me sentis obligé de faire un travail personnel complémentaire, dont je choisis les auteurs parmi ceux au programme de l'agreg externe de philo de ces années-là : Gottfried W. Leibniz et David Hume (sur l'entendement humain), George Berkeley, Platon et Aristote évidemment, Descartes et Pascal, Cournot, et quelques alii.

À l'étymologie " amour de la sagesse ", je préfère le rappel de son lien initial avec la mathématique démonstrative et avec la logique. Ce qui apparut à la même époque en Chine mériterait plutôt le nom de " pensée chinoise ".

SOCRATE : « Moi, si je ne sais pas, je ne croie pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. […] J’avais conscience de ne connaître presque rien. »Platon, Apologie de Socrate, vi, 21d ; viii, 22d.

Le distinguo entre savoir et croire savoir est fondateur de la philosophie (occidentale). Pour Aristote, la philosophie commençait avec l'étonnement, la prise de conscience d'une ignorance, le désir d'en sortir et d'accéder au savoir (Métaphysique, I, ii 5 ; cité par Arthur Schopenhauer ; mais déjà Platon dans Théétète, 155d).

Marx (1) : " La philosophie parle des sujets religieux et philosophique autrement que vous [l'auteur de l'éditorial, Karl Heinrich Hermès] n'en avez parlé. Vous parlez sans étude, elle parle avec étude ; vous vous adressez à la passion, elle s'adresse à l'intelligence ; vous injuriez, elle enseigne ; vous promettez le Ciel et la Terre, elle ne promet rien que la vérité ; vous exigez qu'on ait foi en votre foi, elle n'exige pas la foi en ses résultats ; elle exige l'épreuve du doute ; vous épouvantez, elle apaise. Et vraiment, la philosophie est assez avisée sur le monde pour savoir que ses résultats ne flagornent pas la recherche du plaisir et l'égoïsme pas plus dans le Ciel que sur la Terre ; mais le public épris de la vérité, de la connaissance pour elle-même, pourra comparer sans doute son jugement et sa moralité au jugement et à la moralité de plumitifs ignares, serviles, inconséquents et stipendiés. " [Die Philosophie spricht anders über religiöse und philosophische Gegenstände, wie ihr darüber gesprochen habt. Ihr sprecht ohne Studium, sie spricht mit Studium, ihr wendet euch an den Affekt, sie wendet sich an den Verstand, ihr flucht, sie lehrt, ihr versprechet Himmel und Welt, sie verspricht nichts als Wahrheit, ihr fordert den Glauben an euren Glauben, sie fordert nicht den Glauben an ihre Resultate, sie fordert die Prüfung des Zweifels; ihr schreckt, sie beruhigt. Und wahrlich, die Philosophie ist weltklug genug, zu wissen, daß ihre Resultate nicht schmeicheln, weder der Genußsucht und dem Egoismus der himmlischen noch der irdischen Welt; das Publikum, das aber die Wahrheit, die Erkenntnis ihrer selbst wegen liebt, dessen Urteilskraft und Sittlichkeit wird sich wohl mit der Urteilskraft und Sittlichkeit unwissender, serviler, inkonsequenter und besoldeter Skribenten messen können.] (" L'éditorial du n° 179 de la " Gazette de Cologne " " , Gazette Rhénane [Rheinische Zeitung], juillet 1842 [Der leitende Artikel in Nr. 179 der „Kölnischen Zeitung])

1. Texte : MEW-Band-1.

Traduction (revue) : Karl Marx Friedrich Engels, Sur la religion, Paris : Editions sociales, 1972.

Marx (1) : " La philosophie parle des sujets religieux et philosophique autrement que vous [l'auteur de l'éditorial, Karl Heinrich Hermès] n'en avez parlé. Vous parlez sans étude, elle parle avec étude ; vous vous adressez à la passion, elle s'adresse à l'intelligence ; vous injuriez, elle enseigne ; vous promettez le Ciel et la Terre, elle ne promet rien que la vérité ; vous exigez qu'on ait foi en votre foi, elle n'exige pas la foi en ses résultats ; elle exige l'épreuve du doute ; vous épouvantez, elle apaise. Et vraiment, la philosophie est assez avisée sur le monde pour savoir que ses résultats ne flagornent pas la recherche du plaisir et l'égoïsme pas plus dans le Ciel que sur la Terre ; mais le public épris de la vérité, de la connaissance pour elle-même, pourra comparer sans doute son jugement et sa moralité au jugement et à la moralité de plumitifs ignares, serviles, inconséquents et stipendiés. " [Die Philosophie spricht anders über religiöse und philosophische Gegenstände, wie ihr darüber gesprochen habt. Ihr sprecht ohne Studium, sie spricht mit Studium, ihr wendet euch an den Affekt, sie wendet sich an den Verstand, ihr flucht, sie lehrt, ihr versprechet Himmel und Welt, sie verspricht nichts als Wahrheit, ihr fordert den Glauben an euren Glauben, sie fordert nicht den Glauben an ihre Resultate, sie fordert die Prüfung des Zweifels; ihr schreckt, sie beruhigt. Und wahrlich, die Philosophie ist weltklug genug, zu wissen, daß ihre Resultate nicht schmeicheln, weder der Genußsucht und dem Egoismus der himmlischen noch der irdischen Welt; das Publikum, das aber die Wahrheit, die Erkenntnis ihrer selbst wegen liebt, dessen Urteilskraft und Sittlichkeit wird sich wohl mit der Urteilskraft und Sittlichkeit unwissender, serviler, inkonsequenter und besoldeter Skribenten messen können.] (" L'éditorial du n° 179 de la " Gazette de Cologne " " , Gazette Rhénane [Rheinische Zeitung], juillet 1842 [Der leitende Artikel in Nr. 179 der „Kölnischen Zeitung])

1. Texte : MEW-Band-1.

Traduction (revue) : Karl Marx Friedrich Engels, Sur la religion, Paris : Editions sociales, 1972.

Nietzsche : « Platon [République IX, 580d] et Aristote [Métaphysique I, i, 980b] ont raison de considérer les joies de la connaissance comme la valeur la plus désirable, — à supposer qu’ils veuillent exprimer là une expérience personnelle et non générale : car pour la plupart des gens, les joies de la connaissance relèvent des plus faibles et se situent bien au dessous des joies de la table. »Fragments posthumes, M II 1 3[9], printemps 1880.

A / Esquisse d'une définition de la philosophie

A / Esquisse d'une définition de la philosophie :

B / Premiers programmes philosophiques

C / Philosopher

D / À quoi sert la philosophie ?

E / DESCARTES INUTILE ET INCERTAINAlthusser : " Ce que nous appelons la philosophie n'existait pas avant Platon. " Louis Althusser, " Du côté de la philosophie ", 1967-68, in Écrits philosophiques et politiques, tome II, Paris : Stock/IMEC, 1995-1997 : philosophie surgie à partir de la science mathématique ; Alain Badiou est du même avis, cependant Euclide (vers -325 / vers -270) vient après Aristote.

// -470/469 SOCRATE -399 // -460 DÉMOCRITE -370 //

// -428/427 PLATON -348 // -384 ARISTOTE -322 // -342/341 ÉPICURE -270 //

// -428/427 PLATON -348 // -384 ARISTOTE -322 // -342/341 ÉPICURE -270 //

Esquisse d'une définition de la philosophie (ce qui devrait être le point commun des diverses philosophies)

1. Un principe général de libre examen posant le privilège absolu de la connaissance sur les croyances et impliquant le doute justifié, la prudence, l’ouverture d’esprit. « Est-il chose qu’on vous puisse proposer pour l’avouer ou refuser, laquelle il ne soit pas loisible de considérer comme ambiguë ? […] La vérité ne se juge point par autorité et témoignage d’autrui. […] Il ne faut pas croire à chacun, dit le précepte, parce que chacun peut dire toutes choses. » Montaigne, Essais, II, xii, pages 503, 507, 571 de l'édition Villey/PUF.

1. Un principe général de libre examen posant le privilège absolu de la connaissance sur les croyances et impliquant le doute justifié, la prudence, l’ouverture d’esprit. « Est-il chose qu’on vous puisse proposer pour l’avouer ou refuser, laquelle il ne soit pas loisible de considérer comme ambiguë ? […] La vérité ne se juge point par autorité et témoignage d’autrui. […] Il ne faut pas croire à chacun, dit le précepte, parce que chacun peut dire toutes choses. » Montaigne, Essais, II, xii, pages 503, 507, 571 de l'édition Villey/PUF.

Le recours conjoint à des distinctions selon le principe de spécification (lien) et à des généralisations selon le principe d’homogénéité (lien).

La distinction entre le savoir, concept associé à celui, logique, de preuve, et ses formes dégradées : la simple documentation, l'élémentaire information. « Ce qu’on n’a jamais mis en question n’a point été prouvé. Ce qu’on n’a point examiné sans prévention n’a jamais été bien examiné. Le scepticisme est donc le premier pas vers la vérité. Il doit être général, car il en est la pierre de touche. Si, pour s’assurer de l’existence de Dieu, le philosophe commence par en douter, y a-t-il quelque proposition qui puisse se soustraire à cette épreuve ? » Denis Diderot, Pensées philosophiques, 1746, XXXI.

Mieux et plus loin que Descartes : « L'enseignement de la métaphysique, de l'art de raisonner, des différentes branches des sciences politiques, doit être regardé comme entièrement nouveau. Il faut d'abord le délivrer de toutes les chaînes de l'autorité, de tous les liens religieux ou politiques. Il faut oser tout examiner, tout discuter, tout enseigner même. » Condorcet, Cinq mémoires... , 1791, " Cinquième mémoire, Sur l'instruction relative aux sciences ".

2. Un distinguo (cf l'adage scolastique distinguo - concedo ... nego ..., je distingue - j'accorde - je refuse) et la reconnaissance d’une complémentarité fondamentale entre les vérités de fait et les vérités de raison, entre la vérité-correspondance (l'adæquatio de Thomas d'Aquin) et la vérité-cohérence, entre l’empirique et le rationnel (Thomas Hobbes, Gottfried W. Leibniz), entre la déduction et l'induction (Victor Brochard) ; en conséquence, la réflexion critique doit porter aussi sur la réalité des éléments fournis par l’investigation, sur les données des sens, et requiert la réponse au Quid facti ?

Avant Fontenelle, Montaigne : " Comment est-ce que cela se fait ? – Mais se fait-il ? faudrait-il dire. " (Essais, III, xi)

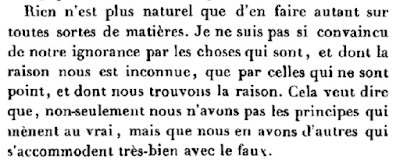

« Assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause, et passent par-dessus la vérité du fait ; mais enfin nous éviterons le ridicule d’avoir trouvé la cause de ce qui n’est point. [...] Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous est inconnue, que par celles qui ne sont point, et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que, non seulement nous n’avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons d’autres qui s’accommodent très bien avec le faux. »

Œuvres de Fontenelle, tome 3, Paris : Salmon et Peytieux, 1825.

Fontenelle, Histoire des oracles, Première dissertation, chapitre IV. À propos de la dent d'or, Allemagne, fin du XVIe siècle :

3. La distinction, encore, entre ces vérités et les normes, entre la connaissance, théorique, concrète ou intermédiaire, et la morale. Distinction initiée par Sénèque le Jeune entre ce qui est dans le Ciel (métaphore de l'idéal) et ce qui devrait être sur notre Terre (Questions naturelles). Distinction humienne entre is et ought to, puis plus précisément juridique, kelsenienne, entre sein et sollen, entre ce qui est et ce qui doit (ou devrait) être ; autrement dit, entre la logique (au sens scolaire de connaissance) et l’éthique. Plus simplement dit : ne pas prendre ses désirs pour des réalités.

4. Ce qui se dégage des œuvres d’auteurs qui, sans s’accorder sur tout (loin de là !!), se reconnaissent comme ayant en commun à la fois un niveau de langage, une méthode et des problématiques, ce qui leur permet, en des temps forts de leurs philosophies, de dialoguer : c’est Aristote répliquant brillamment à Platon, Diogène Laërce retraçant les vies et doctrines des philosophes grecs anciens ; c'est Pascal et Malebranche répliquant à Montaigne (« Le sot projet qu'il a eu de se peindre ! »). Leibniz répliquant à Descartes (Remarque sur la partie générale des Principes), à Pascal (Lettres) et à Locke ; Voltaire à Descartes et à Leibniz, Arthur Schopenhauer à Kant, Nietzsche à Platon, Pascal et Schopenhauer ; Jacques Bouveresse à Michel Foucault, et alii. ; le domaine de cette reconnaissance mutuelle, c’est le champ, ou l’ordre, philosophique, même s’il y a souvent contestation quant aux strictes frontières de ce domaine, et s’il est, bien évidemment, historiquement et géographiquement évolutif.

5. Les traits communs des philosophies se précisent enfin par ces formules et interrogations :

« Rien n’existe sans raison » (Cicéron) ; « Vivre c'est penser » (vivere est cogitare) (Cicéron, Tusculanes, V) ; « Nul ne vient au plaisir sans passion » (Tertullien) ; « Si je suis trompé, je suis (Si fallor, sum.) » (Augustin) ;

« Que sais-je ? » (Montaigne) ; « Se fait-il ? » (Montaigne) ; « Rien de beau ne se fait sans passion » (Montaigne, Diderot) ; « Je pense, donc je suis » (Descartes) ; « La clarté est la bonne foi des philosophes » (Vauvenargues) ; « Que dois-je faire ? » (Kant) ;

« Pourquoi suis-je moi ? » (Stendhal) ; « Où allons-nous renouveler le jardin d'Épicure ? » (Nietzsche) ; « Dieu est mort » (Nietzsche) ; « Qu'est-ce que l'éducation ? » (Nietzsche) ; « Qu’est-ce qui est bien ? Qu’est-ce qui est mal ? Comment devons-nous vivre ? » (question posée à Tolstoï) ;

« Qu’est-ce que l’étant ? » (Martin Heidegger) ; « Qui est l’homme ? » (Heidegger) ;

« Pourquoi des philosophes ? » (Jean-François Revel) ; « Qu’est-ce qu’un civilisé ? » (Pierre Kaufmann) ; « Y a-t-il ou non deux couleurs dans les stylos de P. V. Spade ? » (Alain de Libera) – et par leurs explicitations.

Jean Huber, Diderot et Marmontel ; à sa droite, d'Alembert, La Harpe, Grimm, le père Adam ;

face à lui, de dos, probablement Condorcet (Voltaire Foundation, Oxford).

Kant caractérisa la philosophie comme la législation de la raison humaine (Critique de la raison pure [CRP], II " Théorie transcendantale de la méthode ", chapitre III "Architectonique de la raison pure ")

Condorcet : " La raison rendue méthodique et précise " (Cinq mémoires sur l'instruction publique, Second mémoire " De l'instruction commune pour les enfants ", II " Études de la première année ")

« Par la même raison l'on doit préférer les parties de la physique qui sont utiles dans l'économie domestique ou publique, et ensuite celles qui agrandissent l'esprit, qui détruisent les préjugés et dissipent les vaines terreurs ; qui, enfin dévoilant à nos yeux le majestueux ensemble du système des lois de la nature, éloignent de nous les pensées étroites et terrestres, élèvent l'âme à des idées immortelles, et sont une école de philosophie plus encore qu'une leçon de science. » Second mémoire, II.

« L'histoire des pensées des philosophes n'est pas moins que celle des actions des hommes publics une partie de l'histoire du genre humain. [...] Une des principales utilités d'une nouvelle forme d'instruction, une de celles qui peuvent le plus tôt se faire sentir, c'est celle de porter la philosophie dans la politique, ou plutôt de les confondre. » Troisième mémoire, " Sur l’instruction commune pour les hommes ",

Monique Canto-Sperber, directrice de recherche au CNRS et ancienne directrice de l'É.N.S-Ulm., proposa cette caractérisation en quatre points de la discipline :

– attitude réflexive,

– sens de la globalité des questions,

– acuité dans la perception des problèmes,

– usage de l’argumentation.

(Cf Le Débat, n° 98, janvier-février 1998, pages 132-133).

– attitude réflexive,

– sens de la globalité des questions,

– acuité dans la perception des problèmes,

– usage de l’argumentation.

(Cf Le Débat, n° 98, janvier-février 1998, pages 132-133).

Platon pensait que la géométrie, et plus généralement les mathématiques, étaient capables de " tirer l'âme vers la vérité et de modeler la pensée philosophique ".

Alain Badiou (avec Gilles Haéri), Éloge des mathématiques,

Paris : Flammarion, 2015 ; collection Café Voltaire

Nietzsche était venu à la philosophie universitaire par la philologie (ses travaux sur Diogène Laërce) ; pour Condorcet, c'était par les mathématiques ; dans les deux cas, à partir d'une formation scientifique.

De même qu’il y a une coupure – bachelardienne – entre la connaissance générale et la connaissance scientifique, il y en eut une – platonicienne – entre l’utilisation courante du langage et cette activité philosophique caractérisée, selon l'excellente Monique Dixsaut, par un « usage différent du discours ». Cet autre usage présuppose la maîtrise de la langue, française chez nous, ce qui ne signifie pas qu’un individu tout seul puisse en être le maître. En philosophie, un minimum de termes techniques

genre, espèce, sujet, objet, réel, imaginaire, symbolique, concept, analyse, synthèse, jugement analytique, jugement synthétique, forme, matière, substance, raison, passion, critique, épistémologie, morale, métaphysique, éthique, liberté, vérité, logique, dialectique, idéalisme, réalisme, matérialisme, spiritualisme, accident, essence, nécessité, contingence etc.sont les moyens et instruments d’une pensée exempte de confusions dramatiques. Il faut déjà être un peu philosophe pour reconnaître la philosophie là où elle s'exprime.

B / Premiers programmes philosophiques :

Connais-toi toi-même (Chilon ou Thalès dans Platon, Protagoras)

" Opposer à la fortune la hardiesse, à la loi la nature, à la passion la raison " (Diogène de Sinope (le Diogène du tonneau, vers -410 / vers -323) , in Diogène Laërce, Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres, VI, § 38). Ce qui probablement inspira notre moraliste Chamfort :

" [Opposer] la nature à la loi, la raison à l'usage, sa conscience à l'opinion, et son jugement à l'erreur " (Nicolas de Chamfort, Maximes et pensées, I, Maximes générales).

Ce à quoi j'ajouterais : Opposer à la Révélation, le Dei Verbum chrétien (Évangile selon Jean : " In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. ") la rationalité : le Logos (λόγος) grec, le ratio et oratio latin (Cicéron, De Officiis, I, xvi).

Montaigne semble dresser un programme philosophique lorsqu'il espère une attirance de la licence vers la liberté et de l'immodération vers la raison (Essais, III, v, page 845 de l'édition Villey/Saulnier/PUF ; page 887 de l'édition Balsamo/Magnien/Magnien/Simonin/Pléiade)

Jacques DU ROURE (début XVIIe / vers 1685) : « Parce qu’encore dans la philosophie, on considère les choses et les sociétés purement naturelles, je n’y traite pas des religions. Outre que – la nôtre exceptée, dont les principaux enseignements sont la justice et la charité [la justice avant la charité ; exeunt les deux autres vertus théologales, la foi et l’espérance …], c’est-à-dire le bien que nous faisons à ceux qui nous en ont fait, et aux autres – elles sont toutes fausses et causes des dissensions, des guerres, et généralement de plusieurs malheurs. »

Abrégé de la vraie philosophie, "Morale", § 69, 1665. Remarquable pour l'époque. Je soupçonne ce Du Roure d'avoir dissimulé son athéisme.

Faire attention à la matière et à la forme, avancer lentement, répéter et varier l'opération, recourir à des vérifications et à des preuves, découper les raisonnements étendus, vérifier chaque partie par des preuves particulières (Leibniz)

W I 2, été-automne 1884 : 26[153]

« De la naissance du philosophe.

1. Le profond malaise à être parmi les braves gens – comme parmi les nuages – et le sentiment de devenir paresseux et négligent, vaniteux aussi. Cela corrompt. – Pour voir clairement à quel point le fondement ici est mauvais et faible, on les provoque et on entend alors leurs cris.

2. Dépassement du ressentiment et de la vengeance à partir d’un profond mépris ou de compassion pour leur sottise.

3. Hypocrisie comme mesure de sécurité. Et mieux encore, fuite dans sa solitude. »

« De la naissance du philosophe.

1. Le profond malaise à être parmi les braves gens – comme parmi les nuages – et le sentiment de devenir paresseux et négligent, vaniteux aussi. Cela corrompt. – Pour voir clairement à quel point le fondement ici est mauvais et faible, on les provoque et on entend alors leurs cris.

2. Dépassement du ressentiment et de la vengeance à partir d’un profond mépris ou de compassion pour leur sottise.

3. Hypocrisie comme mesure de sécurité. Et mieux encore, fuite dans sa solitude. »

[Von der Entstehung des Philosophen.

1. Das tiefe Unbehagen unter den Gutmüthigen — wie unter Wolken — und das Gefühl, bequem und nachlässig zu werden, auch eitel. Es verdirbt. — Will man sich klar machen, wie schlecht und schwach hier das Fundament ist, so reize man sie und höre sie schimpfen.

2. Überwindung der Rachsucht und Vergeltung, aus tiefer Verachtung oder aus Mitleid mit ihrer Dummheit.

3. Verlogenheit als Sicherheits-Maßregel. Und noch besser Flucht in seine Einsamkeit.]

C / Philosopher :

S'exercer à mourir (Platon, Phédon, 67-68 ; Cicéron, Tusculanes, I, xxx, 74 ; Rabelais, Tiers livre, XXXI ; Montaigne, Essais I, 20), soit se passer de la perspective d'une vie éternelle. La mort passe du domaine de la religion à celui de la philosophie. Dépourvu d'âme immortelle, le sujet ne vit jamais sa mort propre, seulement celle des autres.

Vivre conformément à la nature (Épictète, Montaigne) : soit l'écologie avant la lettre.

Rechercher ce qu'ont pensé les philosophes au sujet d'un problème (Sicher de Brabant) ; c'est toute l'histoire de la philosophie.

Douter (les Sceptiques, Montaigne, Descartes, Condorcet) [avant d'examiner et de conclure]

" Philosopher, c’est donner la raison des choses, ou du moins la chercher, car tant qu’on se borne à voir et à rapporter ce qu’on voit, on n’est qu’historien. " (Encyclopédie, entrée "Philosophie", tome 12, 1751).

« La véritable manière de philosopher, c'eût été et ce serait d'appliquer l'entendement à l'entendement ; l'entendement et l'expérience aux sens ; les sens à la nature ; la nature à l'investigation des instruments ; les instruments à la recherche et à la perfection des arts, qu'on jetterait au peuple pour lui apprendre à respecter la philosophie. » (Denis Diderot, Pensées sur l'interprétation de la nature, § 18).

Autrement dit, penser sa pensée, et non, comme on l'entend dire aujourd'hui, " vivre sa pensée et penser sa vie ".

Emmanuel Kant : Réfléchir et décider par soi-même. Cf Hésiode. (lien)

Gilles Deleuze : « La philosophie est l'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts. » (Qu'est-ce que la philosophie – Gilles Deleuze et Félix Guattari).

Concepts de Nietzsche : dévaluation [Umwertung] des valeurs, esprit libre, éternel retour, nihilisme, surhomme, volonté de puissance. Mais sa philosophie, comme Vigny le pensait de celle de Voltaire, vaut surtout en tant que critique.

U I 2b, fin 1870 - avril 1871 : 7[17] : « La pensée philosophique ne peut pas construire, seulement détruire [das philosophische Denken kann nicht bauen, sondern nur zerstören.]. » Cf Alfred de Vigny : « La philosophie de Voltaire […] fut très belle, non parce qu’elle révéla ce qui est, mais parce qu’elle montra ce qui n’est pas. » (Journal d’un poète, 1830).

Paul Ricœur : " L'une des tâches de la réflexion philosophique est de clarifier les concepts. Clarifiez d'abord votre langage, ne cessent de nous dire les Anglo-Saxons, distinguez les emplois des mots... " (La Critique et la conviction, " Éducation et laïcité ", Paris : Calmann-Lévy, 1995).

Idéalement, un programme d’introduction de la philosophie dans la Cité aurait dû opposer :

- au quotidien, les concepts (les notions les plus abstraites) ;

- à la Révélation (le Verbum judéo-chrétien), la rationalité du Logos grec, le ratio et oratio latin ; Malebranche, Conversations chrétiennes, Entretien 1 : « Si donc vous n'êtes pas convaincu par la raison, qu'il y a un Dieu, comment serez-vous convaincu qu'il a parlé ? ». Et Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'Éducation, IV " Profession de foi du vicaire savoyard " : « Ils ont beau me crier : Soumets ta raison ; autant m'en peut dire celui qui me trompe : il me faut des raisons pour soumettre ma raison. »

- à l’action/agitation collective, la réflexion (individuelle) ; ce qui n'exclut pas des retombées de ces réflexions individuelles sur les actions militantes.

- au risque, le courage ;

- au règne de l’opinion, enfin, le doute et le questionnement.

Voir aussi : La philosophie noyée dans le café (mes notes critiques sur les cafés-philo parisiens)

D / À quoi sert la philosophie ?

- Via la logique, apparition de l'ordre déductif. Kant (qui ignorait la logique propositionnelle des Stoïciens) voyait dans la logique formelle [d'abord logique prédicative, plus tard logique des propositions], cette création d'Aristote injustement décriée et moquée par quelques auteurs de la Renaissance (Rabelais, Montaigne), puis par Molière, le signe principal de l'acquis en philosophie, mais la pensait à tort close et achevée (Préface de la seconde édition de la CRP, 1787), peu avant que George Boole présente de cette logique une forme algébrisée.

- Formalisation des raisonnements juridiques.

- Fourniture de modèles aux sciences humaines.

- Réfutation logique de la "preuve" ontologique de l'existence de "Dieu" (Gottlob Frege et Bertrand Russell).

- L'étude de l'histoire de la philosophie introduit efficacement et rapidement à l'histoire générale de l'Occident.

- Par son insistance sur l'argumentation et le raisonnement, valeur de formation à l'autocritique rationnelle, au souci de vérification (tout comme dans les mathématiques). Errare humanum est, perseverare diabolum, sed rectificare divinum.

Vérifier notamment les citations qui circulent, soit que leur texte est souvent corrompu, ou la citation mal découpée, soit que l'on attribue à l'un ce que l'autre a écrit.

John Locke, Essai sur l’entendement humain, IV, xvi, § 11 :

« He that has but ever so little examined the citations of writers, cannot doubt how little credit the quotations [citations] deserve [méritent] when the originals are wanting [manquent] ; and consequently how much less quotations of quotations can be relied on [sont fiables]. »

- Le principe de raison suffisante (PRS) , le plus connu des principes logiques, établit un cadre de rationalité qui permettra l'essor des sciences exactes.

" Toutes les sciences ne reposent que sur le fondement général que leur offre le philosophe. " (Frédéric Nietzsche, Fragments posthumes, P I 20b, été 1872 - début 1873, 19[136])- Contributions aux sciences :

[Denn alle Wissenschaften ruhen nur auf dem allgemeinen Fundamente des Philosophen.]

- Vers l'héliocentrisme : Philolaos de Crotone et Aristarque de Samos.

- Démocrite d'Abdère : il n'y a que des atomes et du vide.

- Hicétas de Syracuse : relativité galiléenne.

- Influence de la philosophie sur les conceptions générales de l'histoire (philosophie de l'histoire, Machiavel, Hobbes, Rousseau) ; avec la philosophie de l'éducation (Montaigne, Rousseau, Victor Cousin). Le droit public et la science politique dérivent de la philosophie politique. L'Humanisme et les Lumières aboutirent aux déclarations des droits (Habeas corpus, 1679 ; Bill of Rights, 1689 ; Declaration of Independence, 1776 ; Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 1789).

- " La philosophie joua un rôle décisif dans la construction de la laïcité comme idéal d'émancipation. " (Henri Pena-Ruiz, Dictionnaire amoureux de la laïcité, entrée " Philosophie ", Paris : Plon, 2014). Montaigne précurseur de la liberté de conscience (penser par soi-même), elle-même principe clé de la laïcité. Condorcet est à l'origine du modèle français, égalitaire mais non égalitariste, d'instruction publique.

« Tous les individus ne naissent pas avec des facultés égales […] En cherchant à faire apprendre davantage à ceux qui ont moins de facilité et de talent, loin de diminuer les effets de cette inégalité, on ne ferait que les augmenter. » (Nature et objet de l’instruction publique, 1791)- Satisfaction du désir personnel de mieux comprendre notre situation d'humain existant. Amour, amitié, souffrance, mort. Avec l'application au problème de la fin de vie.

Humain, trop humain I, 1878, II " Sur l'histoire des sentiments moraux ", § 80 Le vieillard et la mort : « Abstraction faite des exigences qu'imposent la religion, on doit bien se demander : pourquoi le fait d'attendre sa lente décrépitude jusqu'à la décomposition serait-il plus glorieux, pour un homme vieilli qui sent ses forces diminuer, que de se fixer lui-même un terme en pleine conscience ? Le suicide est dans ce cas un acte qui se présente tout naturellement et qui, étant une victoire de la raison, devrait en toute équité mériter le respect : et il le suscitait, en effet, en ces temps où les têtes de la philosophie grecque et les patriotes romains les plus braves mouraient d'habitude suicidés. Bien moins estimable est au contraire cette manie de se survivre jour après jour à l'aide de médecins anxieusement consultés et de régimes on ne peut plus pénibles, sans force pour se rapprocher vraiment du terme authentique de la vie. — Les religions sont riches en expédients pour éluder la nécessité du suicide : c'est par là qu'elle s'insinue flatteusement chez ceux qui sont épris de la vie. »

- Le droit public et la science politique dérivent de la philosophie politique. Les Lumières ont abouti à la Déclaration... de 1789 qui est aujourd'hui un élément de notre bloc constitutionnel.

Condorcet :

" Ni la constitution française, ni même la déclaration des droits, ne seront présentés à aucune classe des citoyens, comme des tables descendues du ciel, qu'il faut adorer et croire. " (Rapport et projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique, 20-21 avril 1792).

- Influence de la philosophie sur les conceptions politiques générales de l'histoire (philosophie de l'histoire, Machiavel, Hobbes, Rousseau, Burke, Tocqueville, et alii).

Genres, catégories, universaux (cadre général de la pensée) :

Cinq genres platoniciens :

« L’Être, le Repos, le Mouvement, l’Autre, le Même […] il n’y a pas moins de cinq genres […] la nature des genres comporte la communication [participation] réciproque. » (Platon, Le Sophiste, 254e-257a).Cette « communication réciproque », et la présence du Mouvement, répond par avance aux reproches que les idéologues marxistes firent à la métaphysique classique (qu’ils ne connaissaient pas) d’ignorer les relations, le contexte, le mouvement.

Dix catégories aristotéliciennes de l’être : substance, quantité, manière d’être, relation ; endroit, moment, position, équipement, action, passion. » (Aristote, Catégories, IV, 1b)

Quatre catégories stoïciennes : substrat ou substance, qualités stables, manières d’être contingentes et manières d’être relatives (Stoicorum Vetera Fragmenta, II, 369 sqq.)

Cinq universaux (quinque voces) :

Le philosophe néo-platonicien Porphyre de Tyr (vers 234 / vers 305) : le genre, l’espèce, la différence spécifique, le propre, l’accident. (Isagoge, préface aux Catégories d'Aristote).

Sept catégories cartésiennes :

esprit, grandeur, repos, mouvement, relation, figure [forme], matière.

esprit, grandeur, repos, mouvement, relation, figure [forme], matière.

Douze catégories kantiennes :

Quantité

unité

pluralité

totalité

Qualité

réalité

négation

limitation

Relation

inhérence et subsistance

causalité et dépendance

communauté [Causalité d’une susbstance dans la détermination des autres]

Modalité

possibilité – impossibilité

existence – non-existence

nécessité [Existence donnée par la possibilité] - contingence

Deux catégories marxistes (matérialisme dialectique) : la matière, le mouvement (oubli notable de l'énergie).

- Critique et dépassement de la mythologie et des religions. (opposition mythos/logos).

Pour le christianisme, la science doit être abolie (I Corinthiens XIII, 8), la philosophie est un vain leurre (Colossiens, II, 8), cependant récupéré en tant que ancilla théologiae (servante de la théologie) par Pierre Damien, Albert le Grand et Thomas d'Aquin.

Pour le christianisme, la science doit être abolie (I Corinthiens XIII, 8), la philosophie est un vain leurre (Colossiens, II, 8), cependant récupéré en tant que ancilla théologiae (servante de la théologie) par Pierre Damien, Albert le Grand et Thomas d'Aquin.

La philosophie, comme toute entreprise humaine, n'est pas à l'abri de dévoiements :

« La philosophie peut prendre et même réussir jusqu’à un certain point à faire prendre ce que le véritable esprit critique considérerait comme l’expression la plus typique du dogmatisme et du conformisme idéologique du moment pour la forme la plus impitoyable et la plus sophistiquée de la critique. »

Jacques Bouveresse, Le Philosophe chez les autophages, I, Paris : Minuit, 1984.

E / DESCARTES INUTILE ET INCERTAIN

Ma critique de la pseudo preuve de Dieu par Descartes : voir le § VIII de cette page en lien.

Pour nombre de nos contemporains, le nom de René Descartes reste encore, via l’adjectif "cartésien", synonyme de bonne logique, de bon sens ; il n’est donc pas inutile de revenir sur une polémique datant de quelques années (1997) entre le scientifique Claude Allègre (né en 1937), géologue renommé mais contesté, et le philosophe des sciences Vincent-Pierre Jullien (né en 1953), polémique décalquée des profondes divergences entre Descartes et les alliés actuels ou futurs de Blaise Pascal.

" Descartes [...] n'a pas distingué le certain de l'incertain. " (Leibiz, De la Réforme de la philosophie première et de la notion de substance, 1694). Ce qui est vraiment un comble pour un philosophe.

E / 1 Claude Allègre, peu avant d’être nommé ministre de l’Éducation dans le gouvernement de Lionel Jospin en juin 1997, révéla la superficialité de son information philosophique lorsqu’il attribua au regretté Jean-François Revel (1924-2006) la belle expression de ... Pascal, " Descartes inutile et incertain " (" Les erreurs de Descartes ", Le Point, n° 1279, 22 mars 1997). Soutenant que l’approche mathématique serait responsable des erreurs dans les sciences, Allègre montre qu’il ignore que la rigueur des mathématiques réside dans l'effectivité de la relation entre définitions et démonstrations, dans les notations et le calcul formel, et non (comme le pensait Descartes) dans le vain recours en l’évidence - la pernicieuse confiance en soi ... - Mais il n’est pas exact que les mathématiques soient complètement détachées de l’expérience ; le calcul (maintenant effectué par des machines électroniques) et le tracé de figures sont des formes à part entière d’expérience.

Ceci étant, je ne suis pas sûr que dans cette querelle des erreurs de Descartes, que Claude Allègre est loin d’avoir ouverte puisqu’elle remonte à Pascal et qu’elle fut entretenue publiquement par Huyghens, Leibniz, D’Alembert, Voltaire et alii, Vincent Jullien ait entièrement raison (" Monsieur Allègre et Descartes ", Le Monde, 22-23 juin 1997, page 15). Lorsque Claude Allègre reproche à Descartes de mêler considérations religieuses et considérations scientifiques, le reproche est parfaitement fondé. Que cette approche religieuse soit historiquement datée ne lui enlève pas ce côté irrationnel et non scientifique auquel plusieurs contemporains étaient déjà sensibles puisqu’ils ne faisaient plus intervenir “Dieu” dans l’explication des phénomènes physiques. À lire Vincent Jullien, on pourrait penser que les savants se sont trompés autant les uns que les autres, et les philosophes de même, et autant que les savants, lorsqu’ils ont fait des sciences. Ce qui excuserait G. W. Hegel, entre autres, pour son De Orbitis qui assénait des certitudes contredites peu après par le télescope.

E / 2 Il faut se donner la peine d’examiner de près les cinq petits mais puissants écrits épistémologiques de Blaise Pascal :

On y trouvera une réflexion philosophique, véritablement rationnelle - selon nos critères actuels, mais aussi selon les critères baconiens (ceux de Francis Bacon, auteur, vers 1600, du fameux traité "De l’Avancement du savoir") - dirigée contre la "méthode cartésienne". Contrairement à ce qu’écrivit Vincent Jullien, Blaise Pascal n’admettait aucune interaction entre science et métaphysique, aucun recours à des "qualités occultes" du type de la vertu dormitive de l’opium immortalisée par Molière, aucun recours à des "définitions" circulaires ne définissant rien ; il reconnaissait à la raison expérimentale priorité sur les hypothèses désordonnées telles que l’existence d' un éther ou d’une matière subtile.

Expériences nouvelles touchant le vide (1647)

Lettre au père Noël (29 octobre 1647)

Lettre à M. Le Pailleur (printemps 1648)

Au lecteur

Traité de la pesanteur de la masse de l’air (1651-53)

Relativement au mouvement de la Terre, on trouve dans la table des Principes de la Philosophie de Descartes, en III, 28, " on ne peut pas proprement dire que la Terre ou les planètes se meuvent " ; puis, en III, 38-39, " suivant l’hypothèse de Tycho ... " Claude Allègre eut donc tort de parler de façon générale de "l’immobilité de la Terre" soutenue par Descartes. Mais la prudence du penseur du Cogito était telle qu’il est difficile de suivre Vincent Jullien se hasardant à vanter un " héliocentriste puissant et efficace ".

Descartes utile selon Condorcet :

Descartes utile selon Condorcet :

" [Descartes] voulait étendre sa méthode à tous les objets de l’intelligence humaine ; Dieu, l’homme, l’univers étaient tour à tour le sujet de ses méditations. Si dans les sciences physiques, sa marche est moins sûre que celle de Galilée, si sa philosophie est moins sage que celle de Bacon, si on peut lui reprocher de n’avoir pas assez appris par les leçons de l’un, par l’exemple de l’autre, à se défier de son imagination, à n’interroger la nature que par des expériences, à ne croire qu’au calcul, à observer l’univers, au lieu de le construire, à étudier l’homme, au lieu de le deviner ; l’audace même de ses erreurs servit aux progrès de l’espèce humaine. Il agita les esprits, que la sagesse de ses rivaux n’avait pu réveiller. Il dit aux hommes de secouer le joug de l’autorité, de ne plus reconnaître que celle qui serait avouée par leur raison ; et il fut obéi, parce qu’il subjuguait par sa hardiesse, qu’il entraînait par son enthousiasme. " (Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, Huitième époque)L’historien des sciences William Whewell nota que Descartes récusait les travaux de Galilée ; on lit avec stupeur : " Pour les expériences que vous me mandez de Galilée, je les nie toutes " dans une lettre à Mersenne d'avril 1634. Descartes faisait, pour Whewell, piètre figure à côté du savant italien :

" Parmi les vérités en mécanique qui étaient facilement saisissables au début du XVIIe siècle, Galilée a réussi à en atteindre autant, et Descartes aussi peu, qu’il était possible à un homme de génie " (" Of the mechanical truths which were easily attainable in the beginning of the 17th century, Galileo took hold of as many, and Descartes of as few, as was well possible for a man of genius ", History of Inductive Sciences, 1847, VI, ii, tome 2, page 52).

Descartes reconnut le principe d’inertie ; mais, comme pour Georg W. F. Hegel d’ailleurs, la liste de ses erreurs dans le domaine des sciences expérimentales est bien longue ; parmi ces erreurs :

- la génération spontanée.

E / 3 Il était donc assez cavalier de renvoyer dos à dos l’imperfection de la science à une époque donnée et les erreurs des philosophes, ce qu'osa pourtant Jacques D’Hondt (né en 1920 en Indre-et-Loire - décédé le 10 février 2012 à Paris VIIIe) pour excuser Hegel : " Ce qui était vérité scientifique à l’époque de Hegel se trouve maintenant aussi périmé que les erreurs du philosophe" (Hegel et l’hégélianisme, Paris : Puf, 1982, colletion Que-sais-je ?, page 29). Ces erreurs de Hegel étaient relatives à la question dite des matières : éther, phlogistique (1), calorique, matière électrique ; en 1813, il imaginait leur compénétrabilité (Science de la logique, I, 2) ; en 1827, il les rejetait toutes, y compris donc l’électron (Encyclopédie des Sciences philosophiques). On sait que dans sa thèse de doctorat (le fameux De Orbitiis planetarum, août 1801), Hegel croyait avoir prouvé qu’il ne pouvait y avoir plus de sept planètes dans le système solaire ... ; ceci peu après la découverte de Cérès le 1er janvier 1801 par Giuseppe Piazzi.

- les tourbillons de matière subtile.

- six règles du mouvement (sur sept).

" Cette première règle cartésienne du mouvement est la seule qui soit parfaitement exacte. " (Leibniz, Remarques sur la partie générale des principes de Descartes, 2e partie)

" Selon Descartes, schéma bizarre "

Leibniz, Remarques sur la partie générale des principes de Descartes, 2e partie, " Sur l'art. 53",

traduction Paul Schrecker in Opuscules philosophiques choisis, Paris : Vrin, 1962.- la génération spontanée.

- la "matière" calorique.

- le rejet des expériences de Galilée.

- la négation de l’attraction terrestre.

- la propagation plus rapide des sons aigus.

- la propagation des sons aussi rapides dans le sens du vent que contre le vent.

- la vitesse de la lumière plus élevée dans le milieu d’indice plus élevé.

E / 3 Il était donc assez cavalier de renvoyer dos à dos l’imperfection de la science à une époque donnée et les erreurs des philosophes, ce qu'osa pourtant Jacques D’Hondt (né en 1920 en Indre-et-Loire - décédé le 10 février 2012 à Paris VIIIe) pour excuser Hegel : " Ce qui était vérité scientifique à l’époque de Hegel se trouve maintenant aussi périmé que les erreurs du philosophe" (Hegel et l’hégélianisme, Paris : Puf, 1982, colletion Que-sais-je ?, page 29). Ces erreurs de Hegel étaient relatives à la question dite des matières : éther, phlogistique (1), calorique, matière électrique ; en 1813, il imaginait leur compénétrabilité (Science de la logique, I, 2) ; en 1827, il les rejetait toutes, y compris donc l’électron (Encyclopédie des Sciences philosophiques). On sait que dans sa thèse de doctorat (le fameux De Orbitiis planetarum, août 1801), Hegel croyait avoir prouvé qu’il ne pouvait y avoir plus de sept planètes dans le système solaire ... ; ceci peu après la découverte de Cérès le 1er janvier 1801 par Giuseppe Piazzi.

Invoquer en regard de ces erreurs la méthode qui permet de penser « librement », c’est tout d’abord jeter des doutes sérieux sur la valeur de la dite méthode ... C’est ensuite oublier qu’il ne s’agit pas seulement de penser librement, dans un fantasme de toute puissance de la pensée (fantasme qui relève très précisément d’une critique de la raison pure ; cf la colombe de Kant, oiseau imaginaire qui pensait son vol contrarié par l’air) ; il s’agit, surtout, de penser juste, donc en rapport permanent avec l’expérience du réel ainsi qu'avec la cohérence des concepts. La pensée scientifique ménage une place à la réalité extérieure qu’elle représente, précisément par le biais de la démarche expérimentale et de la spirale : hypothèse 1 - expérience - théorie - hypothèse 2 .... L’observation kantienne de la pratique déplorable du concept sans intuition, ou pensée vide (Critique de la raison pure, " Logique transcendantale ", I), c’est ce qui poussait déjà Leibniz à énoncer cette magnifique devise : « J’aime mieux un Loeuwenhoek [Antoni van Leeuwenhoek] qui me dit ce qu’il voit qu’un cartésien qui me dit ce qu’il pense. » (Lettre à Huyghens, 2 mars 1691).

Vincent Jullien semble s’accorder avec Claude Allègre sur l’erreur que constituerait la conservation de la somme des quantités de mouvement (produit de la masse par la vitesse) dans le choc mécanique de deux solides ; elle se conserve effectivement, comme le savent les étudiants, mais vectoriellement seulement ; se conservent également, en mécanique classique (non relativiste), les grandeurs scalaires (numériques) que sont l’énergie cinétique totale et les masses (dans un référentiel donné). Pour Descartes, à qui faisait défaut la notion de vecteur (introduite au XIXe siècle), cette conservation des valeurs numériques (donc fausse) résultait "de ce que Dieu est immuable" ... (Les Principes de la Philosophie, II, 39). C’est ce recours à cette argumentation non scientifique, pour ne pas dire pitoyable, pré-aristotélicienne, recours déjà fort choquant au XVIIe siècle pour bon nombre de savants de cette époque, que Claude Allègre eut raison de signaler, le sauvant ainsi de l’oubli. L’esprit de la méthode et de la probité scientifiques résidait alors chez Bacon, Galilée, Pascal et Newton, davantage que chez leurs critiques mal inspirés. Selon le Néerlandais Christian Huygens (1629-1695),

" M. Descartes avait trouvé la manière de faire prendre ses conjectures et fictions pour des vérités. Et il arrivait à ceux qui lisaient ses Principes de philosophie quelque chose de semblable qu’à ceux qui lisent des romans qui plaisent et font la même impression que des histoires véritables. " « En voulant faire croire qu’il a trouvé la vérité, comme il le fait partout […] il a fait une chose qui est de grand préjudice au progrès de la philosophie. » Remarques de Huygens sur la vie de Descartes par Baillet, éd. de Victor Cousin, Fragments philosophiques pour servir à l’histoire de la philosophie – Philosophie moderne, volume I, Paris, 1866, page 119.

Condorcet nota dans son éloge de Huyghens que celui-ci n'avait pas suivi, dans ses recherches sur les lois des chocs des corps, " cette métaphysique qui avait égaré son maître ". (" Éloge de Hyughens ", dans Œuvres complètes, tome 1, Mélanges de littérature et de philosophie, " Éloges des académiciens de l'Académie royale des sciences, morts depuis l'an 1666, jusqu'en 1699 ", Brunswick et Paris : An XIII = 1804).

VOLTAIRE : " Il faut avouer qu'il n'y eut pas une seule nouveauté dans la physique de Descartes qui ne fût une erreur. Ce n'est pas qu'il n'eût beaucoup de génie ; au contraire, c'est parce qu'il ne consulta que ce génie, sans consulter l'expérience et les mathématiques : il était un des plus grands géomètres de l'Europe, et il abandonna sa géométrie pour ne croire que son imagination. Il ne substitua donc qu'un chaos au chaos d'Aristote. Par là il retarda de plus de cinquante ans les progrès de l'esprit humain. Ses erreurs étaient d'autant plus condamnables qu'il avait pour se conduire dans le labyrinthe de la physique un fil qu'Aristote ne pouvait avoir, celui des expériences, les découvertes de Galilée, de Toricelli, de Guéricke, etc., et surtout sa propre géométrie. " Questions sur l'Encyclopédie, article "Cartésianisme".

NOTE

1. Matière imaginée par le chimiste allemand Georg Ernst Stahl (1659-1734) pour expliquer les réactions d’oxydo-réduction ; d’autre part Stahl recourait à l’âme comme principe d’explication des phénomènes biologiques. Les chimistes français Antoine Lavoisier (1743-1794) et Pierre Bayen (1725-1798) refusèrent cette croyance en un "phlogistique".